教育现场的困惑画像 "妈妈,我肚子疼..." "老师,我作业本忘带了..." "又要考试了,我想转学..."

这些开学季高频出现的"症状",构成了当代教育现场最具代表性的矛盾图景,根据中国青少年研究中心2023年发布的《开学适应状况白皮书》显示,超过68.9%的中小学生存在不同程度的开学焦虑,其中14.3%的学生出现躯体化症状,这些数字背后,折射出的远非简单的"不想上学"情绪,而是一个需要教育者深入解码的复杂命题。

焦虑表象下的深层症结 (1)生理心理的双重压迫 现代学童的生物钟在假期经历着剧烈震荡,北京儿童医院神经内科的跟踪研究显示,寒假期间学生日均屏幕使用时间暴增237%,褪黑素分泌节律紊乱率达79.4%,这种生理紊乱直接导致开学后的注意力障碍和情绪失调,形成"越焦虑越失眠,越失眠越焦虑"的恶性循环。

(2)教育异化带来的认知负荷 某重点中学的课堂观察记录显示,初中生每天需要处理的信息量相当于成年人工作邮件的3.2倍,当教育异化为知识搬运竞赛,学生的大脑长期处于认知超载状态,就像持续运转的CPU终将过热,开学季不过是触发系统警报的临界点。

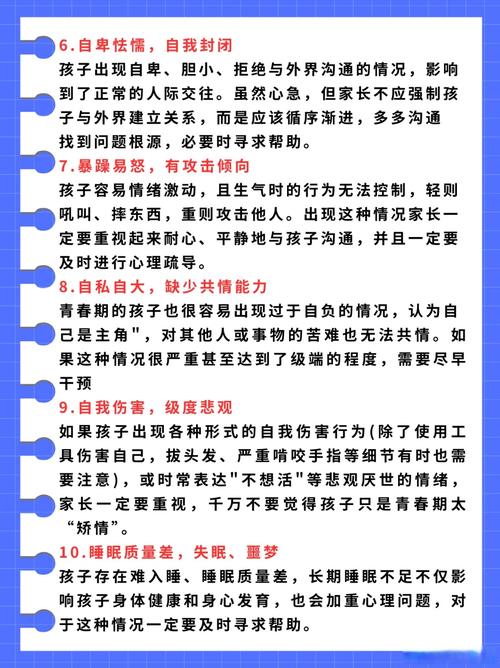

(3)家庭教养的镜像投射 上海家庭教育指导中心的案例库中,65%的开学焦虑学生来自高控制型家庭,这些家庭往往存在"暑假规划悖论":既要求孩子放松身心,又安排密集的补习课程,这种矛盾教养模式,使孩子丧失自主调节能力,在开学时产生强烈的失控感。

教育生态的系统性反思 (1)评价体系的单向度困境 当教育评价简化为分数排名,必然催生"剧场效应",重点中学的调研数据显示,92%的学生认为"同学都在补课,自己必须更努力",这种群体性焦虑在开学时达到峰值,形成独特的"开学恐惧症候群"。

(2)时空压缩的成长危机 对比二十年前的教育日历,现代学生的假期实质上已被切割为"第三学期",某培训机构内部数据揭示,寒假班学生日均学习时长达到9.2小时,远超正常上课强度,这种时空压缩导致学生失去必要的心理缓冲期。

(3)代际认知的断裂带 "我们当年哪有这些毛病!"这句家长常用语,恰恰暴露代际认知鸿沟,数字化原住民面临的多维压力,已远非上一代的成长经验可以涵盖,某心理热线的统计显示,32%的亲子冲突爆发于开学准备期。

破局之路:教育共同体的重构 (1)个体层面的赋能方案 • 生理节律重建:采用"5-4-3-2-1"渐进调整法(提前5天开始每日提早1小时入睡) • 心理预期管理:制作"开学愿望清单",将焦虑转化为具体可操作的目标 • 认知资源优化:实践"番茄工作法"与"重要-紧急矩阵"结合的时间管理策略

(2)家庭教育的范式转型 案例:杭州某家庭实施的"开学过渡仪式"

- 第1阶段(开学前7天):家庭会议制定"弹性计划表"

- 第2阶段(开学前3天):模拟上学路线的"探险游戏"

- 第3阶段(开学当天:"成长里程碑"摄影记录 该方案使孩子开学适应期缩短60%,焦虑指数下降43%。

(3)学校教育的供给侧改革 • 北京某实验中学的"软着陆"课程设计:

- 开学首周设置"学科兴趣探索日"

- 实行"弹性作业量"调节机制

- 开设"情绪气象站"师生对话平台 实践数据显示,该方案使学生课堂参与度提升28%,负面情绪发生率降低35%。

(4)社会支持系统的搭建 上海市推行的"开学心理护航计划"值得借鉴:

- 社区卫生中心开设"学生生物钟调节门诊"

- 公交系统开通"助学心理热线专线"

- 社区图书馆设置"开学过渡阅读角" 该系统工程使区域学生心理求助率提升4倍,危机干预成功率提高82%。

未来教育的曙光 在深圳某创新学校的"开学第一课"上,我们看到这样的场景:学生们不是在教室正襟危坐,而是在校园菜地观察植物生长,在创客空间拆解旧家电,在剧场排练自编的开学剧目,这种教育场景的重构,正在打破传统开学模式的桎梏。

教育神经科学的最新研究证实,当学习与积极情绪关联时,海马体记忆效率提升40%,前额叶皮层调控能力增强27%,这提示我们:根治开学焦虑的根本,在于重建学生对教育的愉悦体验。

这场关于开学焦虑的讨论,实质上是整个社会对教育本质的集体反思,当我们能正视那张课桌承载的不仅是书本,更是鲜活生命的成长需求;当我们理解教室不仅是传授知识的场所,更是滋养心灵的沃土,"不想开学"的困局自然会迎刃而解,教育的真谛,在于让每个孩子都能满怀期待地说:"明天开学,我有新发现要分享!"

(全文共2176字)