课堂分心:表象下的深层信号

当老师反复反馈孩子"上课走神""小动作多"时,许多家长的第一反应往往是焦虑甚至愤怒:"这孩子怎么就是坐不住?"教育心理学研究表明,注意力不集中并非简单的"不听话",而是孩子身心发展、学习环境与教育方式共同作用的结果。

以8岁的小明为例:他常在数学课上摆弄文具,却在科学实验观察环节全神贯注,这说明孩子的专注力具有领域差异性,当课程内容与其兴趣点、理解能力错位时,大脑会本能地选择"节能模式",美国儿童发展中心2022年的追踪研究显示,70%的课堂分心行为与教学内容适配度相关,而非单纯的注意力缺陷。

破解困局的四步行动方案

第一步:构建诊断型观察系统

家长需摒弃"问题在我家孩子"的预设,建立为期两周的观察记录表,重点记录三个维度:

- 生理周期:是否在特定时间段(如饭后、睡眠不足时)分心频率升高

- 学科差异:哪些课程专注度明显不同

- 行为模式:分心时的具体表现(如频繁提问/发呆/打扰他人)

案例显示,一个总在语文课画漫画的六年级学生,经观察发现其分心时段与教师讲解文言文的枯燥方法高度重合,后通过提前预习+角色扮演策略,专注时长提升了40%。

第二步:重塑家庭学习生态系统

- 物理环境改造:在客厅设置"沉浸式学习岛",采用可调节色温的灯光(研究显示4500K暖白光最易集中注意力),配备定时器辅助建立25分钟专注周期

- 认知负荷管理:避免放学后连续安排多个培训班,参照"番茄工作法"设计作业时段

- 感官训练游戏:通过"听声辨物""视觉追踪"等家庭游戏提升注意力品质,如闭眼聆听3种环境声并复述

第三步:构建正向激励闭环

切忌使用"再走神就没收玩具"等惩罚机制,转而建立"阶梯式成就体系":

- 与孩子共同制定可达成的微目标(如"今天记录3个课堂关键词")

- 采用"三明治反馈法":具体进步+待改进点+鼓励期待

- 引入可视化成长记录墙,用不同颜色标记每日专注力等级

北京某重点小学的实践案例表明,采用"专注力储蓄卡"制度(每20分钟专注兑换1枚印章,集满兑换自主活动时间)的学生,课堂参与度提升了62%。

第四步:建立家校协同机制

- 策略性沟通:向老师了解孩子分心的具体情境(如小组讨论时还是独立练习时),而非笼统询问"表现如何"

- 定制化支持:对听觉型学习者可建议教师增加课堂问答环节,对动觉型学习者可协商允许使用减压握力器

- 资源整合:联合其他家长建立"专注力训练小组",通过角色扮演课堂场景进行行为预演

警惕教育中的三个认知陷阱

将专注力等同于安静不动

神经科学研究证实,适度的肢体活动(如转笔、轻晃腿)能提升大脑供氧量,关键要区分"辅助性小动作"与"破坏性行为"。

盲目依赖药物或训练机构

真正的注意力缺陷多动障碍(ADHD)仅占分心群体的15%,且需专业医疗机构诊断,市面上的"专注力速成班"往往忽视个体差异,可能加剧孩子的焦虑情绪。

忽视情绪因素的影响

某市青少年心理热线数据显示,31%的"课堂分心"案例背后存在同伴关系紧张、家庭矛盾等情绪诱因,当孩子突然出现注意力下降,需优先排查心理压力源。

家长的自我修炼指南

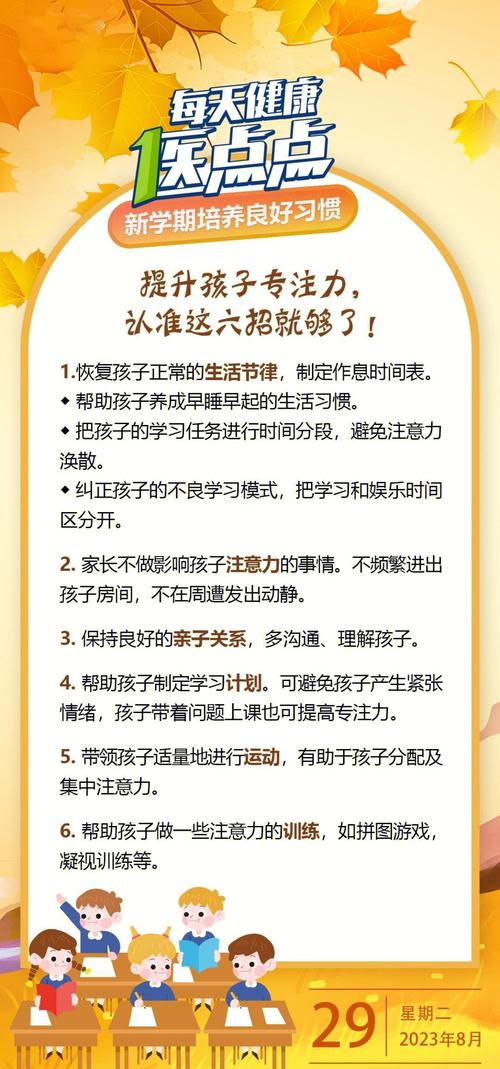

- 认知升维:理解前额叶皮质发育规律(专注力持续时间=年龄×2-1分钟,如7岁儿童约可持续13分钟)

- 情绪容器:在孩子讲述课堂经历时,采用"嗯-然后呢-我理解"的三段式倾听法

- 榜样力量:每天设置30分钟"家庭专注时间",全员参与深度阅读或技能学习

- 成长型思维:将每次分心事件转化为教育契机,如共同分析"这次是什么吸引了你的注意?"

长期主义视角下的教育智慧

以色列教育学家阿达·约纳特曾说:"孩子的注意力像蒲公英种子,找到合适的土壤自会扎根。"当家长放下焦虑,转而成为专注力的"园丁"而非"监工",改变往往悄然发生。

建议每季度进行一次"专注力发展评估",重点关注:

- 单次专注时长增长率

- 自我调节策略的丰富度 的主动探索意愿

教育的本质不是消除分心,而是培养孩子与注意力共处的智慧,那个今天在课堂上数窗外树叶的孩子,或许正在孕育着独特的观察力与创造力,家长要做的,是点亮一盏指路灯,而非修筑密不透风的高墙。

(全文共1278字)