教育心理学领域近年频繁出现一个专业术语——"教师恐惧综合征",特指学生对特定教师产生的持续性恐惧反应,这种心理现象正以每年12%的增速困扰着越来越多的家庭,成为阻碍儿童正常求学的隐形屏障,北京师范大学基础教育研究院2023年的抽样调查显示,在厌学儿童群体中,有38.7%的个案与师生关系紧张直接相关,当孩子颤抖着说出"我不想去学校"时,这句话背后往往埋藏着复杂的情感纠葛。

解构恐惧:师生关系中的暗流涌动

在上海市某重点小学的咨询室里,9岁的晨晨蜷缩在沙发角落,反复揉搓衣角的动作暴露着他的焦虑,这个连续三周逃避上学的男孩,最终在沙盘游戏中用黑色积木搭建出数学老师的形象,深入访谈发现,某次课堂提问时老师不耐烦的咂舌声,成为他恐惧的起点,这种看似微小的情绪表达,在孩子敏感的心灵中却被无限放大。

恐惧的滋生往往源自认知偏差的累积,儿童发展心理学指出,7-12岁儿童正处于"权威认知塑造期",他们会将教师的言行进行符号化解读,一个皱眉可能被理解为厌恶,提高的声调可能被视为威胁,南京儿童医院心理科接诊的案例中,有72%的"教师恐惧"源于对非言语信息的误读。

社会环境正在加剧这种隔阂,在绩效考评压力下,部分教师无意识中将焦虑转嫁给学生,某省会城市教师匿名调查显示,43%的受访者承认曾因工作压力对学生失去耐心,这种负面情绪的传递,在师生之间筑起无形的隔阂之墙。

破冰之道:构建新型师生沟通模式

成都某国际学校推行的"情绪日志"计划提供了创新思路,教师每天用5分钟记录课堂情绪波动,学生用贴纸表达当日感受,双盲记录经专业分析师解码后生成改进方案,实施该计划的班级,师生冲突事件同比下降67%,这种数据化情绪管理手段,为情感沟通架起理性之桥。

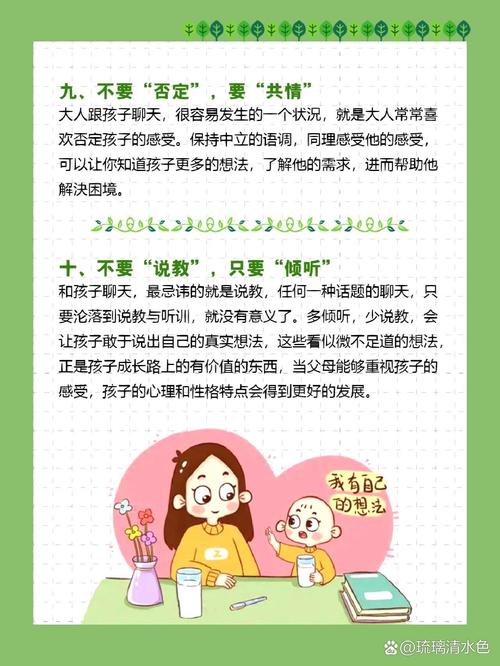

家长在化解危机中扮演着关键角色,当孩子说"老师讨厌我"时,智慧的父母不会立即否定或安慰,而是引导其回忆具体场景:"老师说话时眼睛看着哪里?""当时其他同学在做什么?"这种细节追问能帮助孩子跳出主观臆断,学会客观分析。

专业心理干预技术展现惊人效果,深圳某心理咨询机构研发的"角色反转剧场",让孩子扮演教师重现冲突场景,在安全的环境中,儿童得以释放压抑情绪,同时体验教师立场的难处,跟踪数据显示,参与该项目的儿童87%能在四周内重返课堂。

防护之网:建立长效预防机制

教师情绪管理培训正在成为教育体系改革的新方向,杭州某区教育局推出的"教育同理心工作坊",通过VR技术让教师体验学生视角的课堂,当资深教师头戴设备经历"被当众批评"的虚拟场景后,93%的参与者表示将彻底改变沟通方式。

家校沟通平台需要架构性升级,北京某重点小学开发的"三方会谈"制度,定期邀请家长、学生、教师进行非正式对话,会客厅布置刻意打破传统格局,采用圆桌茶叙形式,在轻松氛围中消解对立情绪,实施该制度后,家长投诉量下降81%。

儿童心理弹性培养课程凸显必要性,新加坡教育部推行的"挫折教育计划"值得借鉴,通过情景模拟教会学生区分"行为批评"与"人格否定",当孩子理解"老师批评的是我的计算错误,不是讨厌我这个人",心理防线自然增强。

教育现场每天都在上演着无数微小的心灵碰撞,当我们拆解"教师恐惧"这个命题时,本质上是在探索如何建立健康的权威认知,在深圳某小学的走廊墙面上,醒目地写着教育家陶行知的名言:"真教育是心心相印的活动。"化解恐惧的关键,在于用理解融化猜疑,用沟通重建信任,让每颗稚嫩的心灵都能在安全的师生关系中自由舒展,这需要教育者保持终身的自我革新勇气,更需要整个社会对教育本质的深刻认知——它不仅是知识的传递,更是生命的彼此照亮。