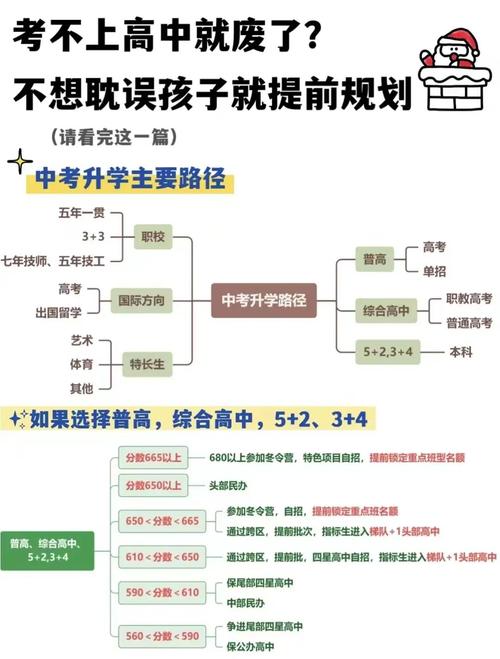

在当今教育竞争激烈的环境下,"高考定终身"的观念依然深深影响着许多家庭,当孩子高中成绩持续低迷,家长们的焦虑往往达到顶点——考不上大学就意味着人生失败吗?这个看似简单的疑问背后,折射出整个社会对教育本质的深刻误解,作为深耕教育领域15年的从业者,我见证过太多"非典型成功"案例,本文将系统解析当代教育格局,破除传统认知误区,为成绩不理想的青少年规划切实可行的成长路径。

正视现状:高等教育并非唯一出路 根据教育部2022年数据显示,全国高等教育毛入学率已达59.6%,但仍有超过40%的适龄青年无法进入传统本科院校,这种看似残酷的数据背后,其实隐藏着新时代的机遇,随着产业结构的转型升级,社会对人才的需求早已突破学历界限,华为"天才少年"计划中,有14%的入选者仅具备高职学历;深圳某精密制造企业的首席技师年薪达80万元,而他只是技校毕业生,这些案例都在印证一个事实:在技能型社会,能力远比文凭更具含金量。

家长需警惕的三大认知误区

- 将分数等同于能力:美国教育学家加德纳的多元智能理论早已证明,人类至少存在8种智能类型,很多孩子在逻辑数学智能(对应学科成绩)上表现平平,却可能在空间智能(如设计)、身体动觉智能(如运动)等方面天赋异禀。

- 忽视兴趣导向:日本著名教育学家佐藤学的研究表明,当学习内容与个人兴趣匹配度达到75%时,学习效率可提升300%,强迫孩子在不擅长的领域挣扎,往往适得其反。

- 妖魔化职业教育:德国双元制教育体系中,超过50%的青少年选择职业教育,这些学生毕业后不仅能获得与大学生相当的薪资待遇,其职业发展通道同样畅通。

五大可行性发展路径详解 (一)现代职业教育体系

- 职业本科教育:2019年起我国开始试点职业本科教育,首批15所职业技术大学已培养出大量高素质技术人才,如南京工业职业技术大学机器人工程专业毕业生,平均起薪达8000元。

- 特色高职院校:深圳职业技术学院与华为共建的ICT学院,学生可获得行业认证证书,就业率连续5年保持100%。

- 新型学徒制:上汽集团与上海工程技术大学合作培养模式,学生每周3天在企业实操,2天在校学习,毕业即签约。

(二)技能提升通道

- 人社部职业技能等级认定:涵盖2000多个职业工种,考取高级工证书可享受人才引进政策,杭州某95后数控技师通过技能大赛夺冠,被破格评为高级工程师。

- 行业龙头认证体系:如阿里云ACA认证、华为HCIA认证等,这些证书在相关行业的认可度远超普通本科文凭。

(三)终身教育体系

- 成人高考:28岁快递小哥通过业余学习获得本科学历,后考取公务员的案例证明,学历提升永远不晚。

- 国家开放大学:灵活的学习方式适合在职人员,其颁发的学历证书与普通高校具有同等效力。

- 自学考试:江苏某考生用6年时间通过32门课程考试,最终获得南京大学法律专业毕业证书。

(四)创业就业实践

- 新职业赛道:网络直播、跨境电商、宠物殡葬等新兴行业创造大量机会,00后女孩通过汉服造型师职业,年收入突破50万元。

- 小微企业扶持政策:各地创业孵化基地提供3年免租、税收减免等优惠,降低创业门槛。

(五)国际教育路径

- 德国双元制留学:部分项目无需高考成绩,德语B1水平即可申请,企业承担学费并提供每月津贴。

- 新加坡理工学院:注重实践能力培养,毕业生就业竞争力常年位居亚洲前列。

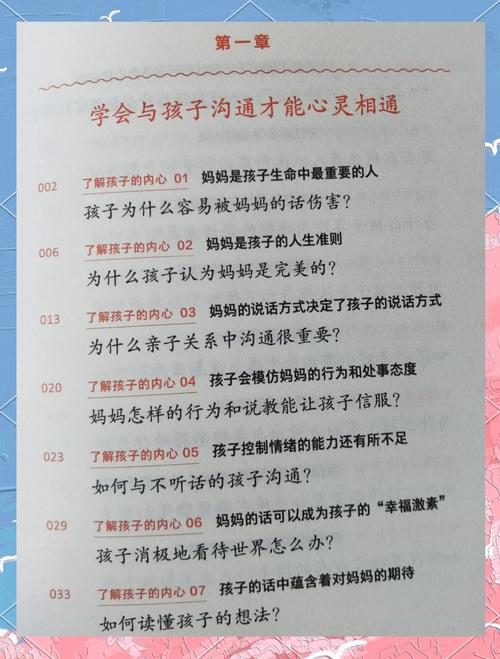

家长支持体系构建指南

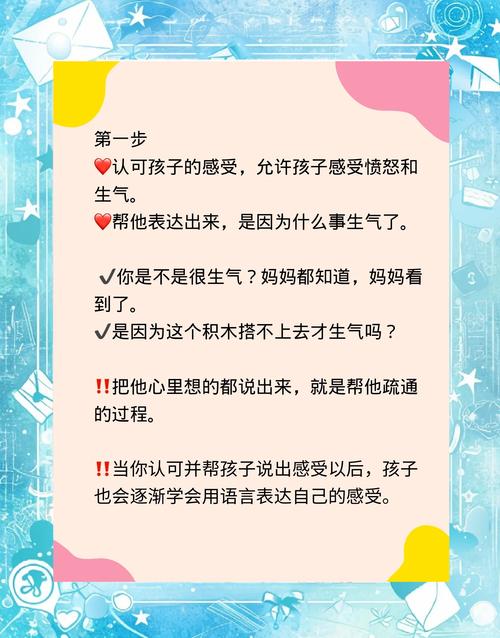

- 深度沟通:每周固定2小时"家庭圆桌会议",使用"非暴力沟通"技巧:描述事实(非评价)→表达感受→说明需求→提出请求。

- 职业探索:利用霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具,结合孩子日常行为偏好(如游戏类型选择)综合分析潜能。

- 资源整合:建立包括学校老师、职业规划师、行业从业者在内的"智囊团",定期获取前沿资讯。

- 心理建设:通过"成就事件记录法",帮助孩子发现自身优势,逐步建立自信心。

转型期关键注意事项

- 避免盲目跟风:警惕"包就业""高薪承诺"等招生陷阱,务必核实院校资质(全国职业教育公示平台可查)。

- 做好财务规划:职业教育投入产出比需理性计算,建议年度教育支出不超过家庭可支配收入的35%。

- 保持成长型思维:定期参加行业展会、技能竞赛,建立可持续学习机制。

典型案例分析: 案例1:武汉男生小张(化名),高中物理常年不及格,但对汽车构造极具热情,选择某交通职业学院新能源汽车专业后,大二即获全国技能大赛二等奖,现为某车企高级诊断技师,年薪28万。 案例2:成都女生小李(化名),高考失利后自主创业开设汉服体验馆,结合抖音运营,三年内拓展至5家连锁店,带动就业23人。 案例3:广州男生小王(化名),通过成人高考进入华南师范大学学前教育专业,现为知名国际幼儿园教研组长,正在攻读香港教育大学硕士。

教育从来不是百米冲刺,而是一场终身马拉松,当我们跳出"独木桥"思维,会发现条条大路通罗马,重要的是帮助孩子找到与自身特质相匹配的发展路径,培养持续学习的能力,在这个充满机遇与挑战的时代,成功的定义早已超越一纸文凭,作为教育工作者,我始终相信:每个孩子都是等待被点燃的火种,而非需要填满的容器,让我们用更开阔的视野,为孩子打开通向未来的多重可能。