"铃——"随着最后一场会考结束的铃声响起,小陈攥着笔的手微微发抖,作为某重点中学的物理课代表,他从未想过自己会栽在最拿手的物理科目上,当班主任在晨会上宣读补考名单时,那张永远挂着自信笑容的脸庞第一次低垂下去,这个真实案例折射出无数会考失利学生的集体焦虑——这场看似平常的学业水平考试,究竟会对未来产生怎样的连锁反应?

文凭困局:毕业资格的重新审视

根据教育部《普通高中学业水平考试实施意见》,会考成绩直接关联毕业证书的发放,以浙江省为例,2022年共有3.7万名考生因会考科目未达标而暂缓毕业,这个数字占当年考生总数的5.8%,但需要明确的是,现行政策并非"一考定终身",而是设置了完善的补考机制。

某省级示范高中教导主任王老师透露:"我们会对未通过学生进行个性化诊断,发现超过60%的失利源于考试策略失误而非知识缺陷。"这种特征在理科科目尤为明显,许多学生因过度追求难题解法而忽略基础得分点,补考通过率数据显示,经过针对性辅导的学生二次考试通过率可达92%以上。

毕业证书的暂时缺失会带来哪些现实困扰?某高校招生办负责人坦言:"自主招生报名时需要验证毕业资格,但补考通常在高三上学期完成,完全赶得上春季招生时间节点。"这意味着只要及时完成补考,毕业延迟更多是心理压力而非实质阻碍。

升学迷思:多元录取体系下的突围路径

在新高考改革背景下,会考成绩的角色正在发生微妙变化,以上海市"两依据一参考"录取模式为例,会考成绩更多作为毕业凭证存在,而非直接计入高考总分,但部分重点院校的特殊招生渠道仍会参考学业水平考试成绩,如中国科学技术大学"少年班"选拔就将全A成绩作为基本门槛。

这种差异性要求倒逼学生进行精准升学规划,艺考生小李的经历颇具启发:因历史会考失利,他及时调整策略,重点突击专业校考,最终凭借突出的美术功底被中央美术学院录取。"会考就像体检报告,发现问题及时治疗就好,不能因此否定整个身体机能。"他的比喻生动诠释了升学战略的灵活性。

职业教育领域近年呈现的机遇更值得关注,教育部2023年数据显示,中职与普高学籍互转通道已在28个省市落地,会考未通过学生可选择转入职校学习专业技能,北京某职业学校的汽车维修专业里,就有曾因会考失利转学,现已成为宝马4S店技术骨干的典型案例。

心理重构:挫折教育的价值重塑

某心理咨询机构对500名会考失利学生的跟踪调查显示,78%的受访者初期会出现自我价值怀疑,但其中65%的人在解决问题后展现出更强的抗压能力,这种心理蜕变过程,恰与心理学家安吉拉·达克沃斯提出的"成长型思维"理论不谋而合。

家长的态度往往成为关键变量,重庆刘女士的做法堪称典范:当儿子生物会考失利后,她没有责备而是共同分析试卷,发现儿子实际掌握80%知识点,失误主要源于答题规范问题,这种理性归因帮助孩子快速走出阴霾,在补考中取得A级成绩。

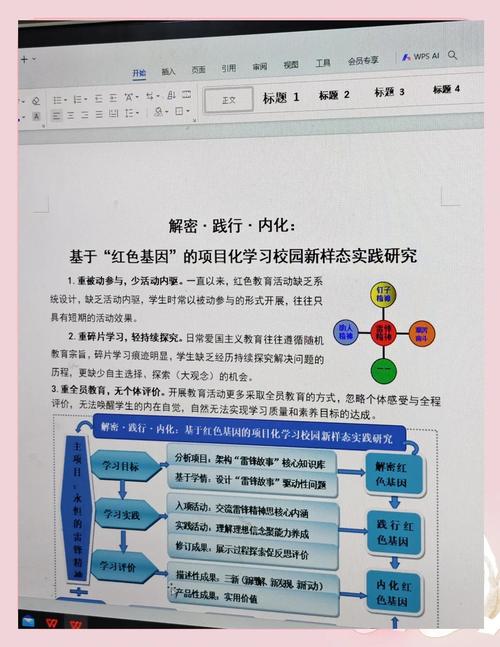

建立可持续学习系统才是治本之策,成都七中推出的"学业预警帮扶计划"值得借鉴,通过错题大数据分析、个性化学习路径规划、心理弹性训练三位一体的支持体系,使该校会考通过率连续五年保持99.3%以上。

破局之道:系统性解决方案

完善的政策保障为每位学生托底,现行教育制度规定,学生可多次参加补考直至合格,部分省份还允许用其他学科成绩替代,如广东省实施的"等级置换"政策,数学未达标学生可用信息技术等级进行置换。

个性化补习方案的科学制定至关重要,北京师范大学附属中学的"会考急救包"项目,通过精准诊断、微课学习、仿真训练的三阶段提升,帮助数百名学生在20天内完成逆袭,其核心在于找准每个学生的"最近发展区",避免盲目刷题。

升学策略的动态调整体现教育智慧,当传统路径受阻时,职业教育、艺术特招、出国留学等替代通道的开拓,往往能打开新天地,重要的是保持信息敏感度,善用各地教育部门开设的学业指导热线等公共服务资源。

站在教育改革的时代坐标上审视会考,它更像是人生长跑中的一次体能测试,那些暂时落后的选手,往往在调整呼吸节奏、修正跑步姿态后,展现出更强的续航能力,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们以成长性视角重新定义会考,那些曾经刺眼的红叉,终将化作指引未来的航标。