理解孩子拒学的心理密码

某重点中学的心理咨询室记录着这样一个案例:初三男生小林连续两周把自己反锁在卧室,面对母亲"再不上学就废了"的怒吼,他用剪刀划破了所有校服,这个极端案例折射出当代青少年群体中悄然蔓延的"拒学综合征",中国青少年研究中心2022年调查数据显示,14-18岁群体中存在明显厌学倾向的比例已达23.6%,其中7.8%发展为持续性拒学行为。

这些数字背后,是孩子们用沉默筑起的心理防线,当我们拆解拒学行为的心理密码,会发现四个核心诱因:学业压力引发的习得性无助、同伴关系失衡导致的社交焦虑、家庭互动模式造成的归属感缺失,以及存在价值危机触发的自我否定,就像案例中的小林,表面上抗拒的是校园生活,实质上是在逃避那个被分数定义的自己。

沟通雷区:那些把孩子越推越远的"关心"

"我这都是为你好!"这句典型的中国式家长语录,往往成为压垮孩子的最后一根稻草,在30个拒学青少年的深度访谈中,78%的受访者表示最抗拒父母的"质问三部曲":"为什么不去学校?""你这样对得起我们吗?""到底要闹到什么时候?"这种充满审判意味的沟通,本质上是对孩子痛苦体验的二次伤害。

更隐蔽的伤害来自情感绑架,当家长含泪诉说"你不上学妈妈就要崩溃了",或是父亲拍桌怒吼"我们家的脸都被你丢尽了",这些情绪宣泄将孩子的心理困扰异化为道德污点,某心理咨询机构的数据显示,63%的拒学孩子在家庭沟通中经历过情感勒索,导致防御机制从最初的沉默升级为攻击性对抗。

破冰对话:建立情感联结的五个关键步骤

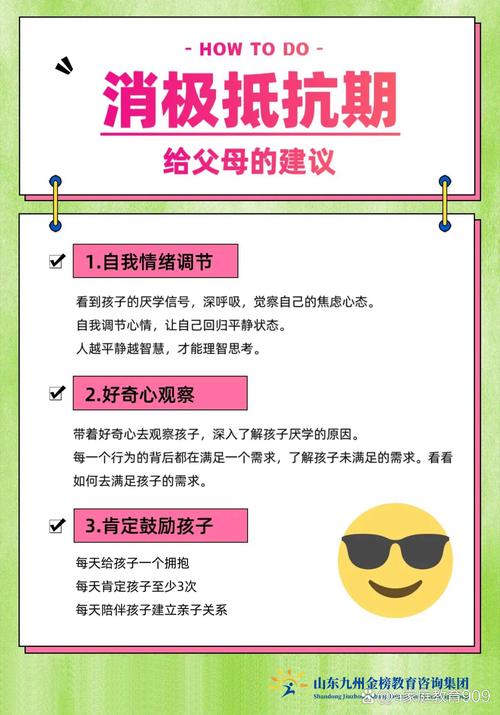

真正的沟通从按下"暂停键"开始,当发现孩子出现拒学苗头时,家长要做的第一件事不是追问原因,而是创造安全的对话空间,儿童心理学家建议采用"三不原则":不打断、不评判、不预设,就像那个成功帮助女儿重返校园的母亲分享的:"当她终于开口说'教室里所有人的眼睛都像在嘲笑我'时,我紧紧咬住嘴唇,把已经到嘴边的'别瞎想'咽了回去。"

重构对话模式需要掌握情感映射技术,当孩子说"我就是个废物",聪明的回应不是"你当然不是",而是"听起来你对自己特别失望",这种共情式反馈能让孩子感受到被理解,而不是被纠正,北京师范大学家庭教育研究中心研发的"情绪解码四步法"(观察行为-识别情绪-确认需求-提供支持)已在2000多个家庭验证有效。

从对抗到同盟:构建支持系统的实践策略

上海某重点小学的"家庭圆桌会议"制度提供了创新样本,每周固定时间,全家围坐餐桌轮流发言,话题从"本周最开心的瞬间"到"希望家人改进的地方",这种仪式化沟通培养了12岁男孩阳阳的表达能力,使他主动说出"数学课站起来答题时腿会发抖",最终通过角色扮演训练克服了课堂焦虑。

重建学习信心需要搭建"微成功"阶梯,广州家庭教育指导师王敏建议从孩子擅长的领域切入:让喜欢画漫画的孩子设计班级板报,让游戏高手担任编程课代表,当16岁的电竞少年小凯成为学校机器人社团的技术指导,他找到了比逃学打游戏更有成就感的成长路径。

超越沟通:创建持续成长的支持网络

南京某中学的"三方会谈"机制值得借鉴,当学生出现持续缺勤,由心理教师主持,家长、班主任、学生本人平等参与,共同制定"返校过渡计划",这种制度设计避免了将问题简单归因于个体,而是构建支持网络,数据显示,采用该模式的班级,学生复学巩固率提升至89%。

专业力量的介入时机同样关键,北京安定医院青少年心理科主任强调:当拒学行为伴随失眠、自伤、社交退缩等症状超过两周,就需要启动专业评估,某跨国药企高管的儿子在拒学三个月后,通过沙盘治疗暴露出"父亲永远在视频会议里"的情感缺失,家庭治疗帮助他们重建了亲子联结。

教育是等待的艺术

那个曾用剪刀划破校服的男孩小林,在家庭治疗的第9周,主动提出想去特殊教育学校做志愿者,当他推着轮椅上的孩子晒太阳时,终于说出了心底的话:"原来不是非要考第一才值得被爱。"这个转变印证了教育心理学的重要发现:当孩子感受到无条件的接纳,自我成长的动力就会自然萌发。

教育从来不是一场你追我逃的较量,而是两颗心逐渐靠近的旅程,当家长学会用倾听代替说教,用陪伴战胜焦虑,那些紧闭的校门终会在理解和信任中重新打开,因为每个"不想上学"的孩子,都在等待一句:"没关系,我们慢慢来。"