当孩子紧闭房门拒绝上学

清晨七点的阳光穿过窗帘缝隙,王女士第十三次敲响儿子的房门:"小宇,该起床了。"回应她的只有被褥翻动的窸窣声,这样的场景在朝阳区某重点中学已持续两周,曾经品学兼优的初二男生用沉默筑起高墙,将书包与校服永久封印在衣柜深处,这不是个例,北京市青少年心理咨询中心数据显示,近三年初中生厌学咨询量以每年17%的速度递增,这个数字在重点中学更为触目惊心。

解构"厌学"背后的四维真相

生理心理的暴风骤雨:14岁的小明在咨询室里攥紧衣角:"每次走进教室,就像有千斤重担压着胸口。"这不是夸张修辞,青春期荷尔蒙的剧烈波动会真实改变大脑杏仁核的敏感度,这个阶段的孩子前额叶皮层尚未发育成熟,情绪管理能力只有成人的60%,却要承受陡增的学业压力。

教育生态的系统失衡:某区重点中学的月考排名表上,前30%学生平均每天写作业到23:45,当知识获取异化为竞争工具,当试卷上的红叉变成尊严的烙印,学习动机自然土崩瓦解,更值得警惕的是,56%的厌学案例中存在师生关系紧张问题。

家庭期待的沉重枷锁:"上次月考退步3名,爸爸撕碎了我的《三体》。"初三女生小雯的案例揭示残酷现实:34%的家长仍在用"别人家的孩子"制造焦虑,这种爱之砒霜,正在扼杀青少年的学习热情。

价值认同的全面溃败:网络世界构建的虚拟成就感与现实的挫败感形成致命反差,当短视频主播日入斗金的故事充斥耳膜,当"读书无用论"在社交圈暗流涌动,青少年的价值坐标系正在发生危险偏移。

十把钥匙开启成长之门

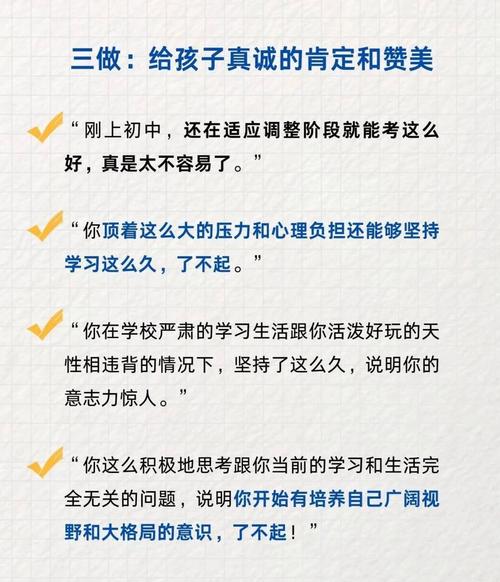

第一把钥匙:停止道德审判,启动情感共鸣(接纳原则) "你就是懒!""我们这么辛苦为了谁?"这些话语就像在伤口撒盐,试着换位思考:"这段时间上学对你来说很煎熬吧?"当孩子感受到被理解而非被评价,心防才会松动。

第二把钥匙:重建对话桥梁,修复亲子裂痕(沟通法则) 扔掉"成绩三问"(考多少分?排多少名?作业写完没?),尝试"心灵三问":今天有什么开心的事?最近有什么烦恼?需要我怎样支持你?每周固定2小时"无手机亲子时光",从一起做顿饭开始重建信任。

第三把钥匙:调整目标航向,重绘成长地图(目标管理) 与其紧盯年级排名,不如帮孩子建立"进步坐标系":将大目标分解为"每天记住5个单词""每周整理错题本"等可量化的小目标,允许单科成绩在合理区间波动,重点培养时间管理能力。

第四把钥匙:构建支持网络,形成教育合力(系统干预) 主动约谈班主任时带着具体方案:"我们发现孩子最近数学学习吃力,能否调整作业量?"联合心理老师设计渐进式返校计划,从每天到校1小时逐步过渡,寻找志同道合的家长组建互助小组。

第五把钥匙:点燃内在火种,唤醒学习激情(动机培养) 带孩子在科技馆亲手制作火箭模型,在博物馆寻找历史课本里的青铜器,当知识跳出纸面,学习就变成了探险,鼓励参加机器人竞赛、辩论赛等实践活动,让成就感成为最好的老师。

第六把钥匙:打破焦虑循环,重塑家庭生态(环境优化) 召开家庭会议制定《电子设备使用公约》,父母首先放下手机,把客厅改造为"读书角",用经典名著替换成功学鸡汤,周末开展"家庭研学日",在自然中重拾求知乐趣。

第七把钥匙:识别危险信号,及时专业干预(危机处理) 当出现持续失眠、自残倾向或超过两周拒学,需要立即寻求心理医生帮助,选择咨询机构时查看咨询师的国家二级证书,警惕那些承诺"包治百病"的商业机构,药物治疗必须遵医嘱。

第八把钥匙:给予成长空间,培养抗挫韧性(挫折教育) 允许孩子参加"48小时城市生存挑战",用100元解决食宿交通,组织家庭徒步活动,在身体极限中磨练意志,失败时不说"我早就说过",而是问"这次经历教会我们什么?"

第九把钥匙:探索多元路径,打破学历迷信(教育规划) 陪同参观职业院校的实训基地,了解数控机床的操作魅力,研究德国双元制教育模式,认识技能型人才的社会价值,对于严重厌学个案,可以考虑申请休学进行Gap Year探索。

第十把钥匙:父母自我觉醒,成为终身学习者(榜样力量) 报名参加家长课堂,系统学习发展心理学,在孩子面前重拾搁置多年的外语学习,用行动诠释"活到老学到老",定期举办家庭读书会,分享各自领域的专业知识。

破茧重生的曙光

海淀区张先生的故事带来希望:经过半年系统干预,厌学的女儿不仅重返校园,还发起"中学生心理互助联盟",每个厌学案例都是成长路上的紧急信号,更是家庭蜕变的契机,当我们放下"必须上大学"的执念,教育的真谛才真正显现——培养完整的人,而非完美的考生,这把打开心锁的钥匙,始终握在懂得爱与智慧的家长手中。