当代初中生的普遍困境 在北京市某重点中学心理咨询室的工作日志上,"学习动力不足"以68.7%的占比位居咨询问题首位,这个数据折射出当代初中教育面临的严峻挑战:越来越多的孩子在人生第一个重要转折期陷入学习倦怠的泥潭,当我们深入观察这些孩子的日常,会发现他们并非天生厌恶知识,而是被复杂的现实困境所困,一位14岁男生在咨询中这样描述:"每天睁眼就是背不完的单词,做不完的试卷,考不完的试,我感觉自己像台生锈的机器。"

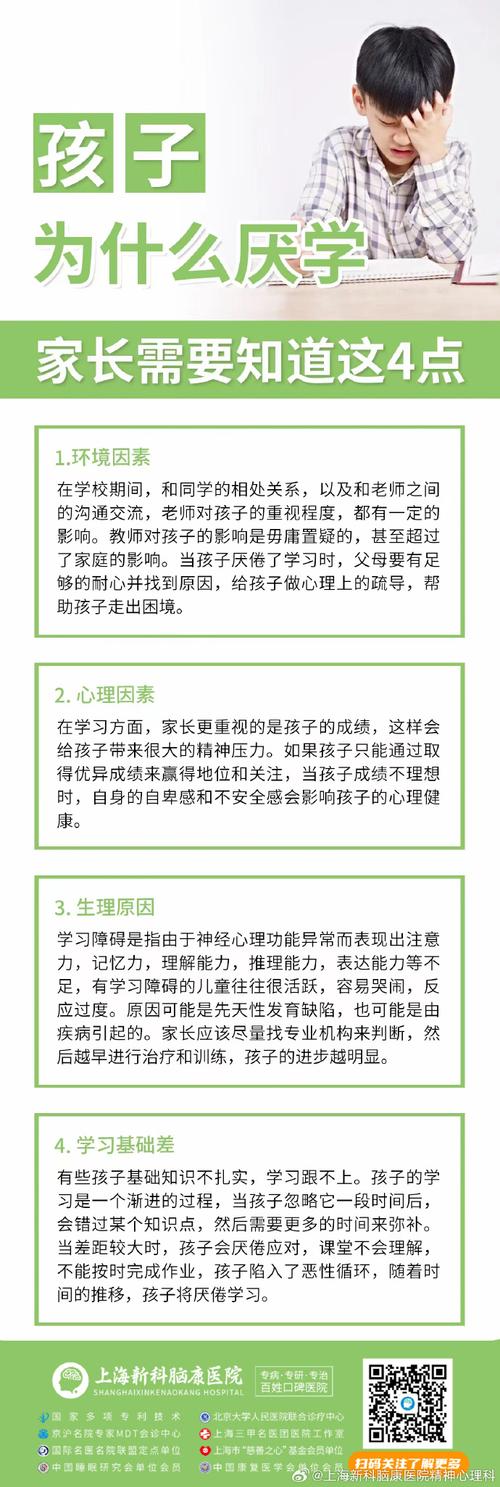

多维透视:厌学现象的形成机制 (1)认知超载与习得性无助 当前初中课程设置普遍存在知识密度过载问题,以某市重点初中为例,初一学生平均每天需要掌握15个新知识点,完成6科作业,参与3项课外辅导,这种超负荷运转直接导致大脑前额叶皮质持续处于高压状态,抑制多巴胺分泌系统,神经教育学研究表明,当学习压力超过个体承受阈值30%时,认知效率将下降45%,长期处于这种状态的学生,最终形成"努力无效"的负面认知,产生习得性无助。

(2)青春期认同危机与价值迷失 正处于自我同一性建立关键期的初中生(12-15岁),面临着生理成熟与心理滞后的矛盾冲突,某校心理测评显示,73%的初二学生存在"存在性焦虑",表现为对学习意义的质疑,一位初三女生坦言:"我不知道每天刷题有什么意义,难道人生就是考试、升学、工作这样的循环吗?"这种价值困惑在信息爆炸时代被社交媒体放大,导致部分学生陷入存在主义危机。

(3)家庭互动模式的代际传递 亲子教育研究所的追踪调查显示,67%的厌学学生家庭存在"成就焦虑代际传递",父母将自身未完成的人生期待投射到子女身上,形成"直升机式"教养模式,这种过度干预不仅破坏孩子的自主性发展,还导致亲子关系恶化,典型案例中,某重点班学生因长期承受父母"必须考进年级前十"的压力,最终出现考试焦虑躯体化症状。

(4)同伴关系的隐性伤害 初中阶段的同伴认同需求达到人生第二高峰(仅次于婴儿期),某区教育质量监测数据显示,32%的学业困难学生同时存在同伴关系问题,课堂观察发现,成绩排名制度客观上制造了同伴间的竞争对立,部分学生为维护自尊选择"反向认同"——通过否定学习价值来获得群体归属感。

系统干预:构建教育支持网络 (1)认知重塑:建立成长型思维模式 在南京市某实验中学开展的"脑科学课程"实践中,教师通过讲解大脑可塑性原理,帮助学生理解"智力肌肉"概念,经过12周干预,实验班学生的学业自我效能感提升41%,考试焦虑指数下降28%,这种科学认知的重构,能有效打破"我不行"的思维定式。

(2)课程改良:实施差异化教学策略 上海市某初中推行的"三维教学目标体系"值得借鉴:将传统知识目标拆解为基础型(60%)、发展型(30%)、挑战型(10%),允许学生根据自身情况选择学习路径,实施两年后,该校学生学业倦怠率下降37%,个性化发展成果增长2.6倍。

(3)家庭支持:打破焦虑传递链条 北京市家庭教育指导中心开发的"亲子沟通四维模型"效果显著:通过情绪识别(20%)、需求表达(30%)、方案共创(40%)、边界设定(10%)的标准化流程,帮助82%的参与家庭改善沟通质量,典型案例显示,经过3个月指导,某初三家庭的冲突频率从每周5次降至0.5次。

(4)社会协同:构建成长生态系统 杭州市推行的"青少年成长社区计划"开创了教育新模式:整合学校、企业、社区资源,建立包括职业体验基地、科技创新实验室、艺术工作坊在内的实践平台,参与该计划的初中生中,89%重新确立了学习目标,73%的家长反馈孩子主动性显著提升。

范式转变:从"治病"到"培土"的教育革新 面对初中生厌学现象,教育工作者需要实现从"问题矫正"到"生态构建"的范式转换,广东省某教育实验区推行的"学习力发展评估体系"颇具启示:摒弃传统分数评价,转而关注元认知能力、情绪调节、社会适应等核心素养,跟踪数据显示,该体系实施后,学生抑郁倾向下降41%,师生关系满意度提升56%。

重建教育的人文温度 当我们在某农村初中看到学生们在菜园里边测量植株生长边讨论函数图像,在城市实验学校目睹跨学科项目制学习中闪烁的创造火花,这些场景揭示着教育革新的可能方向,解决厌学问题的终极答案,或许就藏在尊重生命规律的教育智慧中——让学习回归探索本质,让成长充满人性温度,让每个年轻生命都能在教育生态中找到自己的绽放方式,这需要教育者以更大的勇气突破传统框架,用系统思维构建支持性的成长环境,最终实现从"厌学"到"乐学"的教育蜕变。