问题现状与本质认知 近年来,初中阶段学生拒绝上学现象呈现上升趋势,某省会城市教育研究院2023年调查数据显示,初中生每学期缺勤率超过30天的比例已达5.7%,其中非病理性原因占比高达62%,这种看似简单的"逃学"行为,实质是青少年成长危机的显性表征,反映出个体发展需求与环境支持系统之间的深刻矛盾。

多维诱因分析 (一)心理发展失衡 青春期特有的心理特征与学校教育模式产生剧烈碰撞,14岁的初二学生小宇(化名)在心理咨询室吐露:"每天坐在教室里就像被关在透明盒子里,明明周围都是人却觉得窒息。"这种典型的疏离感源自三个层面:

- 自我认同危机:生理发育与心理成熟的错位导致认知混乱

- 情绪调节障碍:前额叶发育滞后与激素波动的双重影响

- 存在价值困惑:对标准化教育目标的质疑与反抗

(二)社交困境加剧 某中学班主任记录的典型案例显示,班级座位调整后,原本成绩中等的学生突然出现持续旷课行为,深入调查发现,该生因被调离原社交圈而陷入群体孤立,现代青少年的社交困境呈现新特征:

- 线下社交能力退化与线上社交依赖的恶性循环

- 校园霸凌形式的隐蔽化(如冷暴力、网络欺凌)

- 异质性群体排斥导致的归属感缺失

(三)学业压力传导 教育质量监测数据显示,初中阶段学生日均作业量较十年前增长43%,而睡眠时间减少1.5小时,这种压力传导形成独特的"压力金字塔": 基座:知识点密度陡增(尤其数理学科) 中层:分层教学带来的标签化焦虑 顶端:升学预期与个人能力的认知偏差

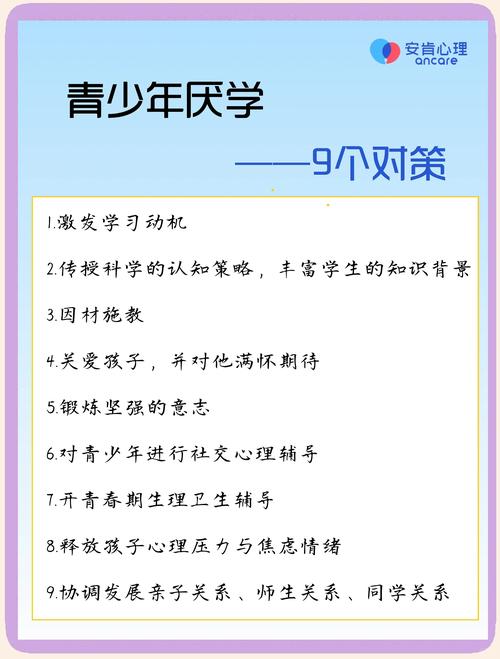

系统干预策略 (一)家庭场域重构

沟通模式升级

- 实施"3×30"对话机制:每天30分钟非评判性倾听,每周30分钟亲子活动,每月30公里户外行走

- 建立情绪日记共享制度,破除"报喜不报忧"的信息屏障

环境支持优化

- 打造"学习第三空间":在家庭中设置非正式学习区域

- 制定弹性作息表,保留必要的独处时间缓冲带

案例实证:北京市某重点中学通过家校合作建立的"家庭支持包",使拒学学生复课率提升至78%,其核心是提供5类12项具体可操作的家庭干预方案。

(二)学校教育改革

课程体系柔性化

- 开发"微学期"制度,将传统学期拆分为3-4个学习模块

- 推行项目式学习(PBL)与学科融合课程

评价机制革新

- 引入多元智能评估系统

- 建立动态成长档案,弱化分数绝对化

教师角色转型

- 从知识传授者转变为成长教练

- 掌握基础心理咨询技能(已完成培训的教师干预成功率提升40%)

(三)专业支持介入

心理干预三级体系

- 初级:校园心理辅导室常规筛查

- 中级:区域心理健康中心专业评估

- 高级:医疗机构联合干预

社会支持网络构建

- 社区青少年发展中心介入

- 同龄人互助小组建设

- 职业体验基地衔接

关键转折点把控 (一)黄金干预期识别

预警信号捕捉

- 连续3天不明原因迟到

- 学科成绩断崖式下跌(超过30%)

- 社交账号动态异常变更

危机等级评估工具 开发本土化的《青少年拒学风险评估量表》,包含5个维度21项指标,实现精准研判。

(二)复学衔接方案

渐进式返校计划

- 第一阶段:每周2天在校学习

- 第二阶段:增加学科选择性参与

- 第三阶段:完全融入常规教学

个性化支持方案

- 学业补偿课程包

- 社交重启训练营

- 教师"影子支持"计划

预防体系建设 (一)家庭预防机制

成长型思维培养

- 定期开展家庭逆境模拟

- 建立"错误博物馆"记录失败经验

职业启蒙教育

- 12-15岁完成至少3个行业的深度体验

- 构建职业能力与学科知识的映射认知

(二)学校预防工程

教师预警能力培训

- 每学期不少于16课时的专项研修

- 建立跨学科学生发展研究小组

校园文化重塑

- 推行"无嘲笑日"等包容性活动

- 建设多元化成功展示平台

长效机制构建 (一)政策保障

- 地方立法明确各方责任

- 建立教育、卫健、民政多部门联动机制

(二)技术赋能

- 开发智能预警系统

- 建设区域性成长数据库

(三)社会支持

- 企业参与教育生态建设

- 媒体传播科学教育理念

初中生拒学问题绝非个体困境,而是整个教育生态系统的预警信号,某地级市通过实施"朝阳计划",整合23个部门的资源,使初中生巩固率从91%提升至97.3%,这证明,只有构建"家庭-学校-社会"三位一体的支持网络,才能实现从危机干预到成长护航的质的飞跃,未来教育应当是人类灵魂的滋养花园,而非标准化零件的生产车间,每个孩子都值得被看见、被理解、被温柔以待。