为什么有些孩子总是“格格不入”?

在操场上独自徘徊的身影,教室里永远坐在角落的沉默者,集体活动中眼神躲闪的旁观者……这些场景牵动着无数家长的心,当孩子无法融入集体时,家长往往陷入焦虑与自责:是孩子性格有问题?还是家庭教育出了错?儿童社交困境的形成并非单一因素导致,而是一个需要系统性理解的成长课题。

先天性格与后天环境的交织

研究表明,约15%-20%的儿童天生具有高敏感特质,这类孩子对社交刺激更易产生压力反应,但性格并非决定性因素,一个内向的孩子同样可以建立稳定的同伴关系,关键在于环境是否提供了足够的适应支持,比如转学生面对新集体时,若缺乏过渡引导,即便外向型孩子也可能产生退缩行为。

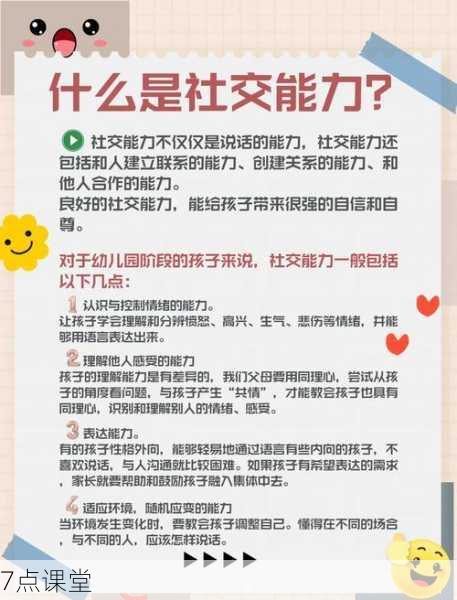

社交技能的隐形缺口

许多家长误将“爱说话”等同于会社交,实则真正的社交能力包含:情绪识别、冲突化解、同理表达等复杂维度,一个常被忽视的现象是,有些成绩优异的孩子在集体中反而被孤立,往往源于他们习惯单向输出观点,缺乏倾听与回应的能力。

特殊需求的识别盲区

注意缺陷多动障碍(ADHD)、阿斯伯格综合征等神经发育差异,可能导致孩子无意识中触碰社交禁忌,某小学曾出现典型案例:一个总在游戏中破坏规则的孩子,经专业评估才发现是因理解抽象规则存在困难,而非故意捣乱。

家庭引导:构建社交能力的基石

避免过度保护的教养陷阱

上海某重点小学的跟踪调查显示,62%的社交困难儿童存在“代办式养育”经历,当家长习惯替孩子解决所有矛盾,实质剥夺了其练习社交的机会,建议采用“三步放手法”:观察冲突→引导分析→让孩子自主尝试解决,逐步培养问题应对能力。

创造真实的社交场景

定期组织家庭联谊活动时,可设置阶梯式目标:首次聚会只需打招呼,第二次尝试加入游戏,第三次学习处理意见分歧,北京家庭教育中心开发的“社交能力发展箱”包含角色扮演卡片、情绪脸谱图等工具,帮助孩子具象化学习社交规则。

警惕电子产品的替代效应

美国儿童学会最新研究指出,每日屏幕时间超过3小时的学龄儿童,现实社交意愿下降47%,建议建立“社交奖励机制”:完成线下互动任务可获得额外家庭游戏时间,形成正向激励。

学校支持:构建包容性成长生态

教师的关键性角色

杭州某实验小学推行“影子观察法”,要求班主任每周记录特定学生的非言语社交信号(如肢体语言、座位选择),据此设计个性化介入方案,例如为语言表达能力弱的孩子设计“值日班长”岗位,通过服务行为建立连接。

同伴支持的体系化建设

芬兰教育体系中的“社交导师制”值得借鉴:高年级学生经培训后,以每周两次的频率带领低年级生进行合作游戏,数据显示,参与项目的孩子社交自信度提升31%,被排斥感降低28%。

课程设计的社交渗透

将社交技能培养融入学科教学:数学课采用小组解题竞赛,语文课组织剧本共创,体育课设计需要肢体协作的游戏,成都某国际学校甚至开发了“社交素养评估量表”,将同理心、合作力纳入综合素质评价。

专业干预:何时需要寻求外部帮助

当孩子出现持续性的社交回避(如拒绝上学)、躯体化反应(如社交场合腹痛)、或攻击性行为时,需及时寻求心理咨询,上海儿童医学中心采用“社交能力发展评估模型”,通过沙盘游戏、绘画投射等技术,精准定位问题层级。

干预方案示例:

- 轻度障碍:8周团体辅导课程(含情绪认知训练、情景模拟)

- 中度困难:认知行为疗法+家庭治疗联合干预

- 特殊需求:感觉统合训练+社交故事疗法

培养社会适应性:超越合群的本真教育

教育的终极目标不是塑造“受欢迎的孩子”,而是培养具有社会适应力的个体,德国教育学家赫尔巴特提出“社交韧性”概念:既能享受群体归属,亦能承受暂时孤独。

发展健康的自我认知

通过“优势清单”帮助孩子发现:擅长绘画者可为班级设计板报,运动能力突出者可组织课间游戏,每个孩子都能找到属于自己的社交锚点。

建立多元评价体系

警惕“朋友数量=成功度”的认知偏差,某国际学校将“建立深层友谊的能力”单独设为评价维度,鼓励质量重于数量的社交观。

成功案例启示:静待花开的教育智慧

9岁的晨晨曾因阿斯伯格特质被孤立,班主任通过“社交能力分阶发展计划”,用半年时间帮助他成为班级自然科普讲解员,这个案例揭示:每个孩子都有独特的社交接口,教育者要做的是找到适配的“转换器”。

集体归属感的本质是自我认同

当我们在焦虑孩子是否合群时,本质上是在追问:他/她能否在这个世界找到安放自我的位置,真正的教育智慧,在于创造允许差异化存在的成长空间,让孩子既能融入群体的交响乐,也能奏响属于自己的独特音符,这需要家庭、学校、社会的三重协奏,更需要我们对儿童社交发展规律保持敬畏与耐心。