那些标签背后的教育困境 (约500字)

每当家长或教师脱口而出"这孩子又笨又懒"时,往往意味着教育者正面临巨大的挫败感,但值得警惕的是,这句话背后折射出的教育观念偏差可能正在摧毁孩子的成长可能,英国剑桥大学教育研究院2018年的追踪研究显示,被贴上类似负面标签的孩子,其学习效能会在3年内下降43%,而行为问题发生率则上升至同龄人的2.3倍。

我们首先要解构这个充满偏见的论断。"笨"对应的是认知能力,"懒"指向学习态度,这两个简单粗暴的定性实际上抹杀了教育过程的复杂性,神经教育学的最新研究发现,人类大脑在12岁前具有惊人的神经可塑性,所谓的"笨"往往只是特定领域发展时序差异的表现,而"懒惰"在多数情况下,本质上是习得性无助的防御机制——当孩子反复经历学习挫折后,会本能地选择消极应对。

被忽视的教育密码:解码孩子行为背后的真实诉求 (约600字)

在重庆某重点小学的跟踪案例中,一个被老师认定为"教不会"的三年级学生,经过专业评估发现其视觉空间智能得分高于97%的同龄人,却在语言逻辑智能方面存在发展滞后,当教学方式调整为图形化思维导图+实践操作后,该生数学成绩在三个月内从班级末位跃升至中游,这个典型案例揭示了一个关键事实:教育困境往往源于评估方式的单一化。

当代教育心理学强调,每个孩子都存在独特的学习通道:

- 听觉型学习者:通过语言讲解获取信息

- 视觉型学习者:依赖图像、图表建立认知

- 动觉型学习者:需要肢体参与和实物操作

- 混合型学习者:多重感官协同作用

当教育者固守传统讲授式教学时,实际上只满足了约35%学生的先天学习偏好,那些被误认为"笨"的孩子,可能只是需要不同的知识呈现方式,美国约翰·霍普金斯大学的教育实验显示,采用多模态教学法后,班级后20%学生的理解效率平均提升72%。

重塑教育认知:从"缺陷视角"到"优势视角"的范式转换 (约500字)

斯坦福大学德韦克教授的成长型思维理论指出,教育者的认知框架直接影响教学效果,当我们用固定型思维看待学生时,会不自觉地放大缺点;而采用成长型思维,则能发现每个孩子独特的成长轨迹,日本教育学家佐藤学提出的"交响学习"理论强调,课堂应该成为不同学习节奏的协奏曲,而非统一的进行曲。

实施优势导向教育的三个关键步骤:

- 发现优势:通过系统观察记录孩子的"闪光时刻"

- 搭建支架:将优势领域作为认知突破的切入点

- 迁移训练:将优势领域的学习策略延伸到其他学科

对喜欢画画却厌恶作文的孩子,可以尝试"图文日记"训练法,先通过绘画表达想法,再逐步转化为文字叙述,上海某实验小学的实践数据显示,这种方法使83%的"写作困难生"在半年内达到年级平均水平。

实操指南:破解"教不会"魔咒的七把钥匙 (约800字)

-

认知重塑训练 • 建立"错误是成长契机"的课堂文化 • 实施"每日进步发现"记录制度 • 创设安全的试错环境

-

多维度评估体系 • 设计包含8种智能类型的评估量表 • 建立动态成长档案 • 采用过程性评价替代结果性评判

-

差异化教学策略 • 知识呈现的三种通道:听觉/视觉/动觉 • 任务难度的三级分层:基础/发展/挑战 • 学习进度的弹性设置

-

元认知能力培养 • 教授"学习过程监控"技巧 • 建立自我反思模板 • 开展同伴教学互助

-

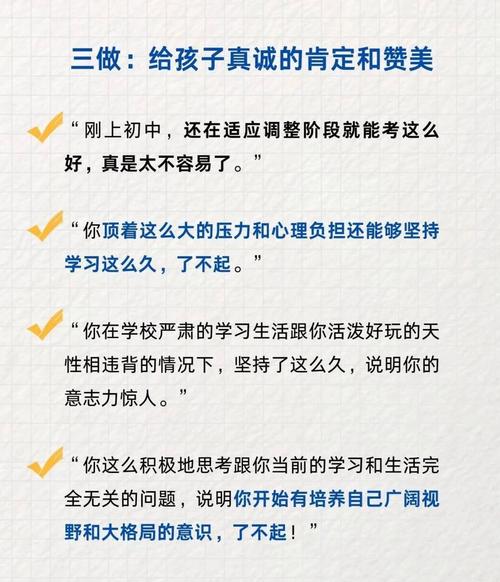

动机激发系统 • 设置可达成的阶段目标 • 设计游戏化学习机制 • 建立正向反馈循环

-

环境优化方案 • 创建无干扰学习空间 • 配置多感官学习工具 • 设置灵活的学习功能区

-

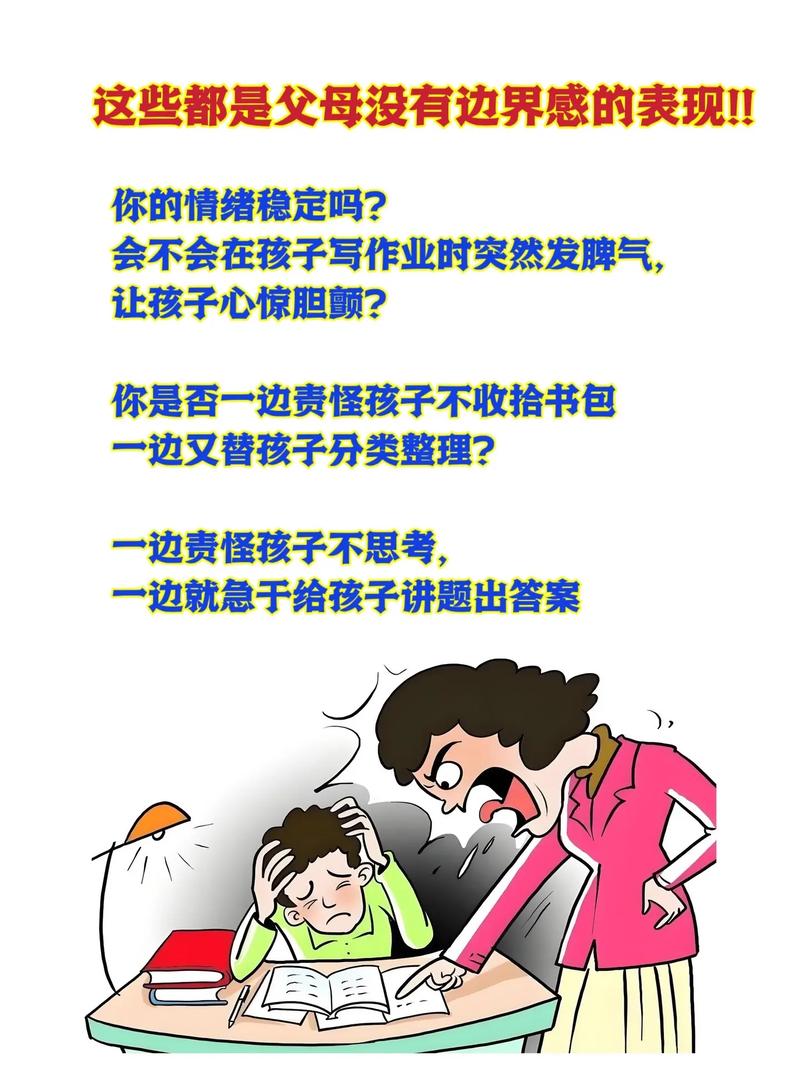

家校协同机制 • 建立教育目标共识 • 统一教育行为准则 • 共享成长观察记录

教育者的自我革命:走出焦虑,重拾信心 (约300字)

面对所谓"教不会"的孩子,教育者更需要的是自我革新,北京师范大学教师教育研究中心的调查显示,采用成长型思维模式的教师,其班级学生的学业进步速度是传统教师的1.7倍,这种转变包含三个层面:

- 认知升级:从"教不会"到"还没教会"的思维转换

- 方法迭代:掌握现代教育技术的工具箱

- 情感重构:建立教育同理心和耐心储备

台湾地区某实验学校的教师成长计划要求所有教师每月完成"学生优势观察报告",这项持续3年的改革使该校被认定为"学习困难"的学生比例下降68%,这个案例印证了教育领域的基本定律:没有教不会的学生,只有需要进化的教育方式。

约200字): 当我们撕下"又笨又懒"的标签时,往往会惊讶地发现每个孩子都是待开发的宝藏,教育的真谛不在于筛选"聪明"的学生,而在于唤醒每个生命的潜能,芬兰教育改革家帕西·萨尔伯格说:"真正的教育公平,是让每个孩子都能按照自己的节奏绽放。"这需要教育者保持专业自觉,持续更新教育认知,用更科学的眼光理解成长,用更包容的心态等待花开,当我们不再用简单的标签定义孩子时,教育的魔法就会悄然发生。