八月的午后,我在咨询室见到满脸焦虑的张女士,她将儿子的数学试卷推到我面前,鲜红的"58分"刺痛着她的神经。"老师说他上课总走神,回家就知道玩游戏......"话音未落,这位母亲的眼眶已经泛红,这样的场景,在二十年的教育咨询生涯中,我目睹过太多次,考试失利就像一个放大镜,既照出孩子的困境,也折射出整个家庭的教育生态。

走出认知误区:考试失利不是终点而是教育契机

家长需要打破"分数即成败"的思维定式,根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,72%的学业危机案例源于家长对单次考试结果的过度反应,当我们把58分看作终点,就会陷入焦虑的泥潭;但若将其视为教育诊断的窗口,就能发现隐藏在分数背后的成长密码。

警惕三大错误应对模式

-

情绪宣泄型:某重点中学的调查数据显示,31%的家长看到不及格试卷会立即责骂,这种应激反应看似"解气",实则摧毁了孩子最后的安全感,就像我接触过的初中生小林,父亲当众撕毁试卷后,他连续三周出现书写痉挛症状。

-

物质刺激型:"下次考到90分给你买手机"这类承诺,短期可能见效,却会扭曲孩子的学习动机,上海某教育机构的追踪研究表明,接受物质激励的学生,三年后学习内驱力平均下降47%。

-

过度干预型:有位父亲每天花3小时帮孩子整理错题,结果孩子月考时遇到新题型就崩溃大哭,这种越俎代庖的"直升机式教育",正在制造越来越多缺乏自主性的"橡皮人"。

科学应对五步法

第一步:建立情绪安全区(黄金48小时法则)

收到成绩单后的48小时是心理重建关键期,建议采用"三明治沟通法":先肯定孩子的努力("妈妈看到你这周都在认真复习"),再客观分析现状("这次成绩可能没达到预期"),最后表达支持("我们可以一起想办法改进"),切记要避免在饭桌上、客人面前等场合谈论成绩。

第二步:启动多维归因系统

准备三色便利贴:红色记录知识盲区(如二次函数求极值),蓝色标注习惯问题(如计算不验算),黄色标记非智力因素(如考试紧张),与孩子共同完成这张"诊断地图",你会发现62%的失分可能源于非知识性因素。

案例:初二学生小薇通过归因分析发现,物理考试中40%的错误来自读题疏漏,我们制定了"三步审题法",两个月后成绩提升23分。

第三步:定制学习改进方案

• 知识补救:采用"四象限复习法",将错题按"基础概念"和"综合应用"分类,优先攻克高频易错点,例如数学可设置"每日3道经典题"专项训练。

• 习惯培养:引入"番茄工作法",使用可视化计时器培养专注力,建立"错题银行",每解决5个同类问题可兑换学习积分。

• 心理建设:通过"模拟考试脱敏训练",逐步缓解考试焦虑,某重点小学实践表明,经过8次情景模拟,学生的焦虑指数平均下降34%。

第四步:构建支持系统

组建由学科教师、心理咨询师、优秀学长组成的"成长联盟",定期召开15分钟微家长会,聚焦具体问题,某教育实验班的实践显示,这种精准帮扶使学生进步效率提升2.1倍。

第五步:设计动态评估机制

摒弃"下次必须进步10分"的线性目标,建立三维评估体系:知识掌握度、学习习惯、心理状态各占30%,剩下10%留给创造性思维,使用成长档案袋记录过程性进步,哪怕计算题正确率提高5%都值得标注。

警惕隐性伤害:那些看似正确的错误

-

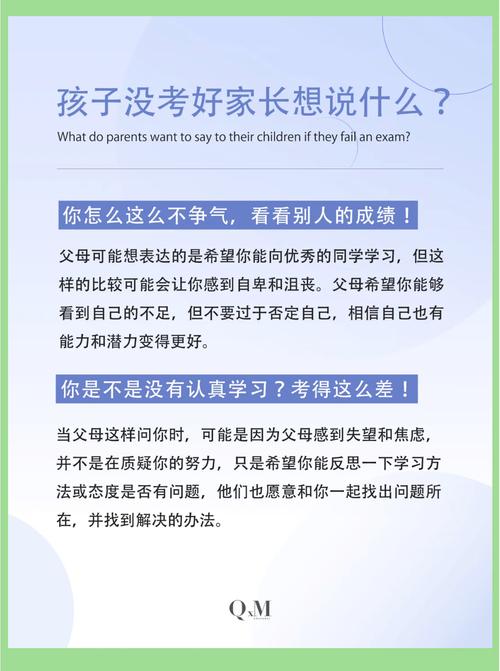

虚假安慰:"你很聪明只是不努力"会让孩子陷入能力固化认知,应该说:"这次没考好,说明我们还有进步空间。"

-

横向比较:"人家小明怎么就能考好"会摧毁自尊,应该纵向对比:"比上次选择题正确率提高了,继续保持。"

-

过度补偿:取消所有娱乐活动进行题海战术,可能引发厌学情绪,某知名中学的案例显示,突击补课的学生中有68%出现睡眠障碍。

从危机到转机:看见分数之外的价值

北京某重点高中曾对毕业生进行追踪调查,发现当年成绩波动最大的学生,进入社会后抗挫折能力高出平均值27个百分点,当我们把考试失利转化为教育契机,孩子收获的不仅是知识,更是受益终生的成长型思维。

教育不是雕刻完美的塑像,而是点燃生命的火种,当孩子捧回不如意的试卷,请记得:那个垂头丧气的身影,比任何分数都更需要我们的智慧与温情,用专业的方法化解危机,用包容的心态等待成长,这才是教育最美的样子,正如著名教育家苏霍姆林斯基所说:"要让每个孩子都抬起头来走路",这抬头的力量,往往始于我们接住他们坠落瞬间的温暖臂弯。

(全文共1823字)