当9月的阳光洒满教室,李女士站在一年级教师办公室门口,手里攥着儿子小宇的数学作业本,本子上歪歪扭扭的数字旁,老师用红笔批注的"课堂口算未达标"格外醒目,这位职场母亲突然意识到,孩子每天在作业本前磨蹭的半小时,不仅是时间流逝,更预示着基础能力的薄弱,这样的场景,正在无数一年级家庭中悄然上演。

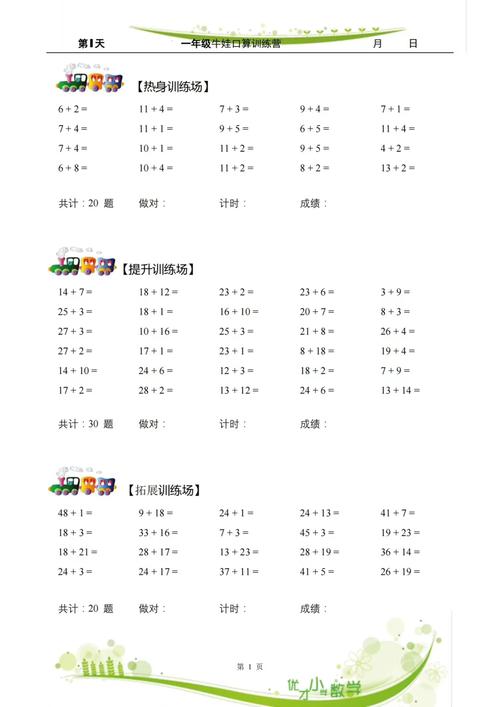

口算能力滞后背后的深层危机 在教育部最新公布的《小学数学课程标准》中,明确要求一年级学生需在1分钟内完成20道20以内加减法运算,但2023年北京市基础教育质量监测显示,约38%的一年级新生未能达到该标准,这种看似简单的计算能力滞后,实则埋藏着三大隐患:

-

数学思维发展受阻:口算是抽象思维发展的基石,当孩子需要借助数手指完成"7+5"时,其逻辑推理能力已落后同龄人3-6个月。

-

学习自信崩塌:上海儿童发展研究中心追踪调查表明,口算困难儿童在课堂举手频率比正常儿童低67%,这种沉默会蔓延至其他学科。

-

时间管理失衡:完成同样作业需多耗费2-3倍时间,直接挤压运动、阅读等重要成长空间。

破除误区:走出传统训练陷阱 在辅导小宇的过程中,李女士曾陷入典型误区:购买大量口算题卡,要求每天完成100题,这种做法导致孩子出现看见数字就恶心呕吐的应激反应,科学训练必须规避三大雷区:

• 题海战术:美国数学教师协会(NCTM)研究证实,超过儿童承受能力的机械训练,会使计算错误率提高40%。

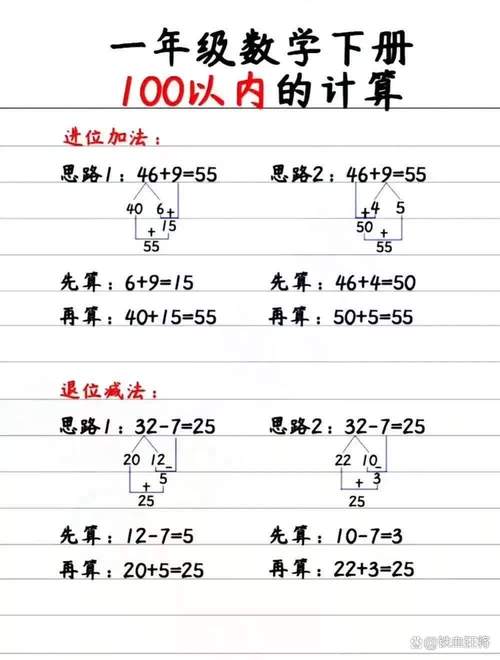

• 盲目提速:过早强调速度会形成"肌肉记忆错误",如将"6+7"固化为12的错误答案。

• 单一模式:仅用纸质练习忽视多维刺激,导致神经突触连接单一化。

黄金训练法则:从具象到抽象的阶梯搭建 法则一:生活浸润法(每日15分钟) 将家庭变成数学实验室:早餐时让孩子数鸡蛋(减法:"吃掉2个还剩几个"),超市购物比较价格(数的大小),分水果(等分概念),北师大附属小学的实践案例显示,生活化训练可使口算速度提升2倍。

游戏化教学(每周3次,每次20分钟) • "数字跳房子":在地板贴数字贴纸,家长报题,孩子跳到正确答案 • "扑克大战":每人抽两张牌比大小,进阶版进行加减运算 • "超市角色扮演":用玩具货币进行购物计算

多模态刺激(每日10分钟) 结合听觉、视觉、触觉协同训练: • 听觉:用节奏感强的数字儿歌培养数感(如《Five Little Monkeys》改编版) • 视觉:制作数字卡片进行闪卡训练 • 触觉:用橡皮泥塑造数字,强化肌肉记忆

脚手架教学法(分阶段推进) 搭建"实物操作-半抽象-全抽象"三阶段:

- 用积木、纽扣等实物演示计算过程(2周)

- 过渡到点阵图、数轴辅助(2周)

- 纯符号运算(持续巩固)

错题转化策略 建立"彩虹错题本":用不同颜色标注错误类型(红色代表进退位错误,蓝色代表符号混淆),每周开展"错题嘉年华",将错误题目改编成闯关游戏。

神经可塑性训练(每日5分钟) 通过以下方式优化大脑计算回路: • 手指操:锻炼小肌肉群促进脑区连接 • 速记游戏:快速记忆闪现的数字组合 • 镜像书写:在镜面写数字增强空间感知

情绪动力系统 实施"成功螺旋"机制: • 设立可达成的阶段目标(如每天进步1题) • 采用代币奖励制(积累奖章兑换特权) • 制作成长树墙贴,每掌握一个知识点就增添树叶

家校协同的精准干预 北京海淀区某重点小学的实践表明,当家庭训练与学校教学形成"双螺旋"结构时,学生口算达标率可从72%提升至91%,建议家长:

- 与教师保持"3天反馈机制",及时调整训练重点

- 参加学校组织的"家长工作坊",掌握专业辅导技巧

- 利用班级群开展"口算挑战赛",营造良性竞争氛围

特殊情况的应对策略 对于持续三个月未见改善的个案,需考虑以下可能性: • 视觉追踪障碍:表现为数字跳行、漏看符号 • 工作记忆缺陷:无法保持中间计算结果 • 数学焦虑症:出现生理性抗拒反应 此时应及时寻求专业儿童心理医师或学习能力训练师的帮助,而非简单归咎于"不努力"。

站在期中家长会的讲台上,李女士分享着小宇的进步故事:经过三个月的系统训练,那个曾经在数学课上低头不语的小男孩,如今能自信地举起小手,清脆地报出"8+9=17",这不仅是数字的胜利,更是一个生命重建认知信心的动人过程,当我们用科学的方法浇灌,用耐心的等待守护,每个孩子都能在数字王国里找到属于自己的星光,教育不是和时间赛跑,而是帮孩子找到打开思维之门的金钥匙。