导语

在数字化浪潮席卷全球的今天,越来越多的家长发现孩子对手机游戏的兴趣远大于书本,面对孩子抵触阅读的现象,焦虑的父母们尝试过说教、奖励甚至惩罚,结果往往适得其反,本文将从儿童心理发展规律出发,结合二十年教育实践经验,为家长揭示六个科学有效的阅读引导策略。

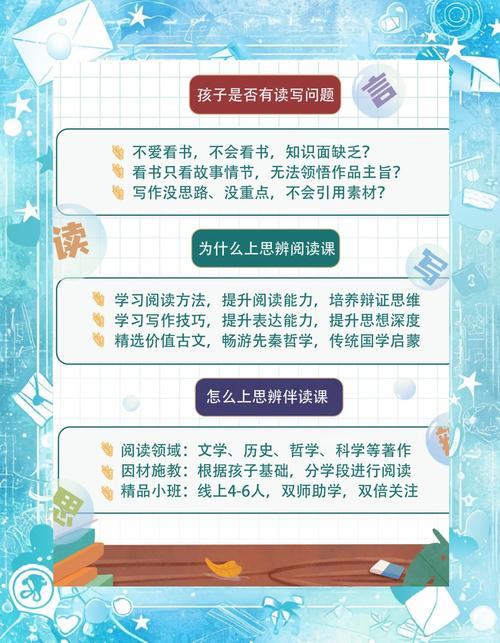

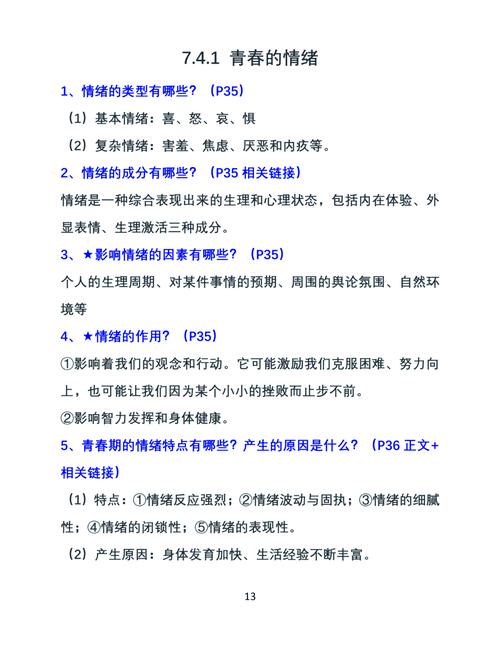

警惕"阅读排斥"背后的心理密码

2019年北京基础教育研究院的追踪调查显示,78%的儿童阅读障碍并非源于智力因素,而是由错误的引导方式导致,当孩子出现抗拒读书的表现时,家长首先要做的不是责备,而是像破译密码般解读行为背后的心理动因。

常见的原因包括:

- 挫败感积累:超出认知水平的书籍如同天书

- 情感联结缺失:阅读被视为任务而非享受

- 感官偏好冲突:触觉型儿童抵触纸质阅读

- 注意力特质差异:动态视觉习惯影响静态阅读

某重点小学曾开展"阅读困难转化实验",通过调整书籍难度系数,仅三个月就让32%抗拒阅读的学生每周自主阅读时间增加3小时以上,这证明找准症结比盲目施压更重要。

构建沉浸式阅读场景的三大要素

环境对儿童行为塑造的影响力超乎想象,美国斯坦福大学发展心理学实验室的"阅读场域研究"证实,经过设计的阅读空间能使儿童专注时长提升40%。

动态书架系统

定期更换20%的书籍展示面,按照"探索区(新奇读物)—舒适区(喜爱书籍)—挑战区(进阶读物)"进行分区陈列,模拟书店的吸引力法则。

五感唤醒装置

在阅读角添加触感地毯、木质书签、植物清香等元素,某国际学校通过引入可调节色温的阅读灯,使学生的持续阅读时间平均延长22分钟。

亲子共读仪式

固定时段全家参与的"静默阅读时光",比单纯要求孩子读书有效3.8倍(数据来源:上海家庭教育指导中心2022年调研)。

游戏化引导的进阶技巧

将阅读转化为闯关游戏需要智慧,广州某知名小学开发的"阅读能量卡"系统值得借鉴:学生通过完成阅读任务积累积分,兑换"特权卡"(如指定家长表演节目)、"神秘卡"(获取校长亲笔信)等奖励,使图书馆借阅量提升217%。

具体实施要点:

- 设立可视化进度条(如书籍造型的拼图)

- 设计角色扮演环节(化身书中人物对话)

- 创造输出场景(给玩具娃娃讲故事)

要特别注意奖励机制的双向性,避免物质化陷阱,某教育机构设计的"知识银行"体系,鼓励孩子用阅读积累的"智慧币"兑换社会实践机会,成功培养出多个"少年讲书人"。

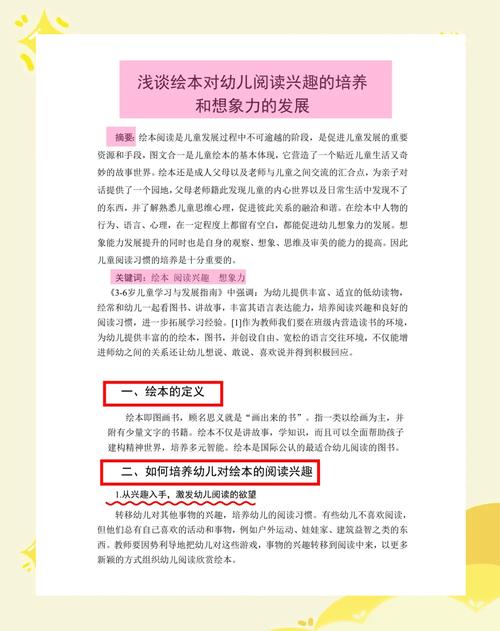

跨媒介联动激发探索欲

当代儿童是"数字原住民",与其对抗电子设备,不如善用多媒体资源,可以尝试:

- 先观看改编动画片激发兴趣,再引导阅读原著

- 使用AR图书让平面故事立体化

- 录制"家庭广播剧"演绎书中的对话

杭州某创新教育机构开发的"立体阅读课",通过VR技术重现《海底两万里》的场景,使92%参与学生主动要求借阅相关书籍,这种多模态刺激能有效激活儿童的探索本能。

个性化书单定制法则

选书不当是摧毁阅读兴趣的隐形杀手,家长需要掌握"三阶匹配法":

- 情感匹配:选择与孩子近期生活体验相关的主题

- 认知匹配:遵循"现有水平+1"的维果茨基最近发展区理论

- 风格匹配:根据性格特点选择叙事方式(跳跃型思维适合短篇集)

北京师范大学儿童阅读研究中心提出的"兴趣雷达图"工具值得推荐,通过评估孩子的冒险指数、同理心、逻辑性等六个维度,生成个性化推荐书单。

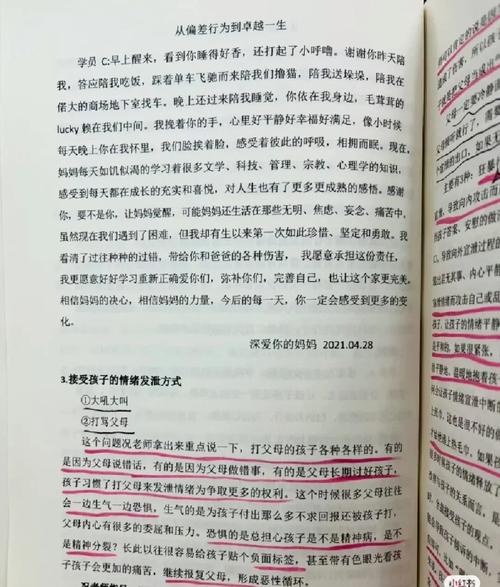

家长自我修炼指南

教育本质上是以生命影响生命的过程,要求孩子热爱阅读的家长,需要先审视自身:

- 是否在孩子面前表现出对知识的渴求

- 能否生动讲述自己的阅读体验

- 有没有建立家庭文化传承意识(如家传书籍)

某家庭教育跟踪项目发现,父母每月阅读量超过2本的家庭,子女自主阅读启动时间平均提前1.3年,更重要的是要展现"不完美读书者"的真实模样——可以读不懂,但始终坚持探索。

培养阅读兴趣如同培育幼苗,需要合适的土壤、适度的光照和耐心的守候,当家长放下焦虑,把阅读还原为发现世界的快乐旅程时,书本自然会成为孩子挚友,点燃一盏灯永远比填满一桶水更重要,那些与父母共读的温暖时光,终将化作照亮孩子一生的精神之光。

(全文共计1627字)