当清晨的校园里响起稚嫩的读书声,总有几个孩子会不自觉地低下头,手指无意识地绞着衣角,这些刚入学就显露出基础薄弱问题的儿童,就像春寒中迟迟未发的嫩芽,需要教育者给予特殊的关照,作为从事基础教育研究18年的教育工作者,我见证过太多"后来居上"的教育奇迹,本文将从认知发展规律出发,为家长和教师提供切实可行的解决方案。

基础薄弱背后的深层解码

在帮助孩子之前,我们首先要理解问题的本质,根据北京师范大学基础教育研究院的跟踪调查,一年级新生中约有15%存在显著的基础差异,这些差异主要来源于三个方面:

-

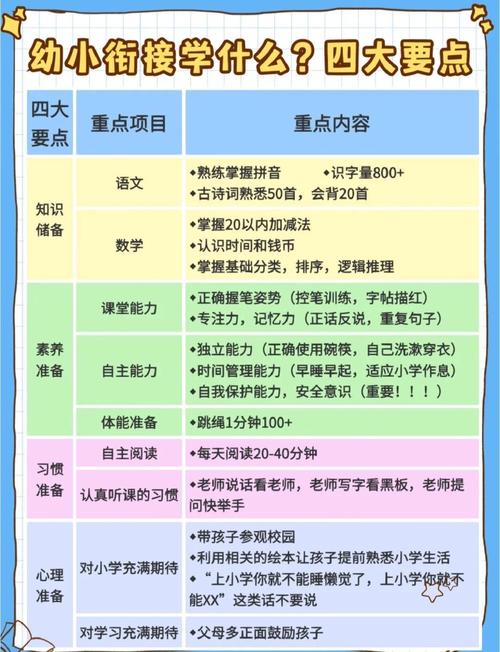

学前教育缺失:部分家庭过度强调"快乐童年",导致孩子未建立基本的前书写能力、数感启蒙和倾听习惯,某重点小学的入学测评显示,15%新生无法完成简单图形描红,28%不能准确点数10以内物品。

-

家庭文化资本差异:教育社会学研究证明,家长受教育程度与儿童学业准备度呈正相关,但更关键的是家庭互动质量——那些经常开展亲子阅读、生活数学启蒙的家庭,孩子表现出更强的学习适应力。

-

个体发展窗口期:儿童各项能力的发展存在0.5-1.5年的自然差异期,有些孩子的认知神经发育稍晚,在入学初期会表现出暂时性滞后,这需要教育者具备专业鉴别能力。

分阶突破的黄金策略

面对基础薄弱的孩子,切忌盲目补习,上海某实验小学经过6年实践验证的"三级干预体系"值得借鉴:

第一阶(1-4周):建立安全感 • 创设"学习安全区":使用可擦写板、磁性数字贴等低压力教具 • 每日15分钟"悄悄话时间":教师单独指导时不公开纠正错误 • 开发多感官识字法:如用彩泥塑形汉字,沙盘书写等

第二阶(5-12周):补足关键能力 • 精细动作训练:穿珠子(直径1cm逐步到0.5cm)、撕纸造型 • 数感培养三部曲:实物操作→图画表征→符号转换 • 语音意识游戏:词语接龙("书包-包子-子女")、音节拍手

第三阶(13周后):系统提升 • 定制化学习包:包含拼音转盘、加减法阶梯卡等 • 建立"进步银行":用代币记录每个小成就 • 伙伴助学制度:安排有耐心的"小老师"结对

家校共育的精准配合

北京市海淀区某重点小学的家校联动方案成效显著,其核心在于:

家长端:

- 每日"3个1"计划:1次亲子共读(15分钟)、1个生活数学问题(如分发碗筷)、1句具体鼓励

- 改造家庭环境:在厨房设置"量词角"(瓶、袋、盒),在玄关设置"时间角"(认识钟表)

- 建立成长档案:用照片记录握笔姿势改善过程,制作对比图

教师端:

- 差异化作业设计:如将抄写改为"汉字寻宝游戏"

- 课堂参与保障:设计阶梯式提问,确保每个孩子都有成功体验

- 微技能突破:单独训练握笔、翻书、跟读等学习基础动作

不容忽视的心理建设

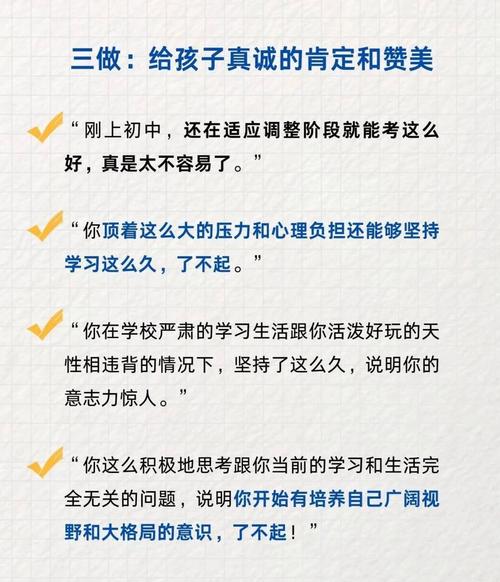

基础薄弱儿童往往伴随自我效能感低下,哈佛大学教育研究院的实验证明,持续的正向心理暗示能使学习效率提升40%,建议实施:

- 重塑评价体系:用"进步速度"替代绝对分数,制作可视化成长曲线图

- 开发优势智能:某男孩数学薄弱但空间感强,教师就让他用积木讲解加减法

- 创设展示平台:设立"每日小先生"制度,让每个孩子都有擅长的教学时刻

成功案例启示录

案例1:语言发展迟缓的小宇 入学时只会说简单句,经评估存在表达性语言障碍,教师采用"三明治沟通法":每个纠正都包裹在两个表扬之间,配合每日10分钟"看图说故事"训练,家长同步在家开展"餐桌新闻播报",6个月后,小宇不仅能完整复述课文,还获得了班级故事大赛三等奖。

案例2:数感薄弱的果果 无法理解数字抽象意义,教师设计"生活数学任务卡":帮妈妈拿3个鸡蛋、给爸爸4双筷子,配合蒙台梭利数学教具,将加减法转化为串珠操作,现在果果已成为数学课的操作小能手。

教育是农业而非工业,每个孩子都有自己生长的节律,面对暂时落后的幼苗,我们需要做的不是揠苗助长,而是改良土壤、调节光照,7岁儿童的大脑神经突触连接速度是成人的2倍,他们的可塑性远超我们想象,只要家长保持战略定力,教师善用专业方法,这些起步稍慢的孩子完全可能在二年级实现完美逆袭,让我们用智慧与耐心,静待每一朵迟开的花。