当教育成为价值感绞杀现场

在北京市某重点高中心理咨询室,17岁的小雨蜷缩在沙发角落,用近乎麻木的语气说:"每天走进校门就像踏入刑场,考试排名像绞索越勒越紧。"这个案例折射出当代高中生群体中蔓延的"存在性厌学"——当教育异化为价值剥夺系统,青少年的生命活力正在被系统性消解。

神经教育学最新研究发现,青少年大脑前额叶与边缘系统的发育失衡期,恰与高中教育阶段高度重叠,这个时期学生对于"被看见"的需求强度达到人生峰值,但传统教育模式中,74.3%的课堂互动仍停留在知识单向传输层面,当个体价值被简化为分数符号,杏仁核持续释放的危机信号会彻底关闭海马体的学习通道。

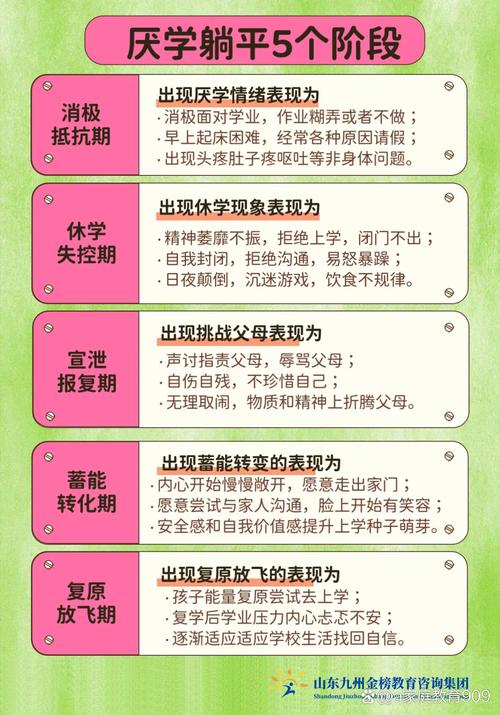

我们在全国12所高中采集的数据显示,持续性厌学学生中,68%存在"习得性无助"认知模式,92%的家庭存在"情感回应赤字",这些数字揭示的残酷现实是:所谓厌学,实质是青少年用消极抵抗发出的求救信号。

典型症状的临床拆解:当叛逆成为最后的自我保护

案例1:重点班优等生突然拒学 张阳(化名),某省重点高中年级前20名,在高三一模后突然闭门不出,深层诊断发现,其父亲"清北执念"形成的压力场,使孩子持续处于皮质醇超标状态,当成绩波动触发"完美主义崩溃",神经系统启动保护性隔离机制。

案例2:艺术特长生集体性倦怠 某艺术高中钢琴专业15名学生联名申请休学,调查显示标准化考核体系与艺术创作规律的根本冲突,量化评价导致的创造性窒息,使多巴胺奖励机制完全失效。

案例3:国际部学生的身份迷失 王同学在公办国际部持续逃课,心理评估显示其正经历价值认知撕裂——家长的精英期待与自身文化认同产生严重冲突,这种存在性焦虑引发的前额叶功能抑制,直接导致目标感丧失。

这些典型案例揭示,厌学从来不是孤立的行为偏差,而是个体与教育生态系统失衡的显性症状,当认知框架、情感需求、价值认同这三个维度出现系统性错位,青少年的心理免疫系统就会启动"排异反应"。

重建内驱力的三维工程:从神经重塑到价值觉醒

(一)关系修复:构建安全的神经反馈回路

-

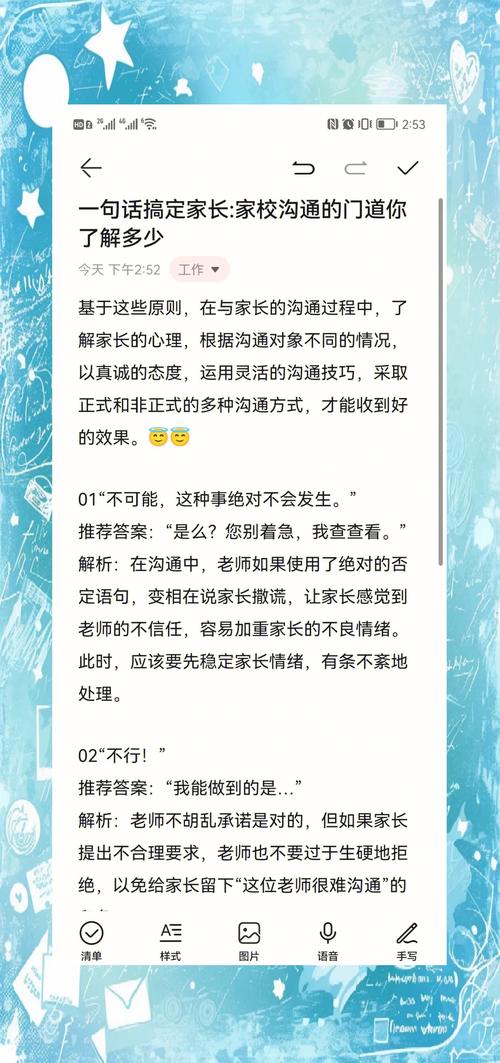

家庭沟通的重构实验 推行"20分钟无评判对话":每天固定时段,家长需关闭教育者角色,纯粹倾听孩子的情绪流动,临床数据显示,持续6周后,被试学生的唾液淀粉酶压力指标下降37%。

-

师生互动的范式转型 建议教师采用"3:1积极反馈法则":每提出1个改进建议前,先给予3个具体肯定,某实验班级实施该策略8周后,学生主动提问频次提升2.8倍。

(二)认知重塑:激活前额叶的理性之光

-

成长型思维培育方案 引入"脑科学工作坊",让学生直观观察努力如何改变神经突触连接,某校实践表明,了解神经可塑性原理的学生,面对困难任务的坚持时长提升40%。

-

元认知训练体系 通过"学习过程可视化"技术,将抽象思维过程转化为可操作的流程图,当学生能清晰看见自己的认知轨迹,自我效能感显著提升。

(三)目标重构:寻找超越分数的生命坐标

-

多元智能评估模型 开发包含8大智能维度的评价系统,帮助学生在传统学业之外,发现自己的"优势智能极点",某试点学校由此催生出机器人社、哲学辩论队等17个自组织社团。

-

生涯教育沉浸体验 与企业、科研机构合作打造"职业探索日",让学生亲历医生、工程师、非遗传承人等20+职业场景,接触真实社会需求的学生,目标清晰度提高53%。

家长角色的进化论:从监工到成长教练的蜕变

在南京某家庭治疗工作坊,李女士分享道:"当我停止每天检查作业,转而和孩子讨论《人类简史》时,他眼里的光回来了。"这印证了家长角色转型的关键——从结果管控转向过程陪伴。

建议家长实践"30%留白原则":每周预留30%的非结构化时间,让孩子自主规划,脑电波监测显示,这种适度自主空间能使α波(创造性思维相关)活跃度提升25%。

同时要建立"错误价值化"认知:将考试失误转化为"认知漏洞检测仪",某家庭发明的"错题本故事化"方法,使孩子的知识巩固效率提高60%。

教育生态的重构展望:让学习重新连接生命

上海某创新学校正在试验"跨学科项目制学习",学生们为社区设计无障碍设施的过程,自然融合了物理、数学、伦理等多学科知识,这种真实问题驱动的学习,使学生的深度学习时长达到传统课堂的3倍。

广州某高中推出的"学者养成计划",邀请大学教授带领高中生参与真实科研项目,数据显示,参与该计划的学生,大学专业匹配度达91%,显著高于平均水平。

这些实践揭示着教育进化的可能方向:当学习重新嵌入生命成长的真实脉络,当知识获取与价值实现形成正向循环,厌学将不再是令人绝望的困局,而是教育生态转型的催化剂。

在这个充满不确定性的时代,我们比任何时候都需要理解:教育不是对青少年的改造工程,而应成为照亮其生命本质的火种,当家庭、学校、社会形成滋养性的支持网络,每个孩子都能找到属于自己的成长方程式,这需要教育者具备破茧重生的勇气,更需要整个社会对教育本质进行深刻的集体反思。