从"迟到现象"到"守时教育":构建校园时间管理的育人体系)

迟到现象的教育学透视

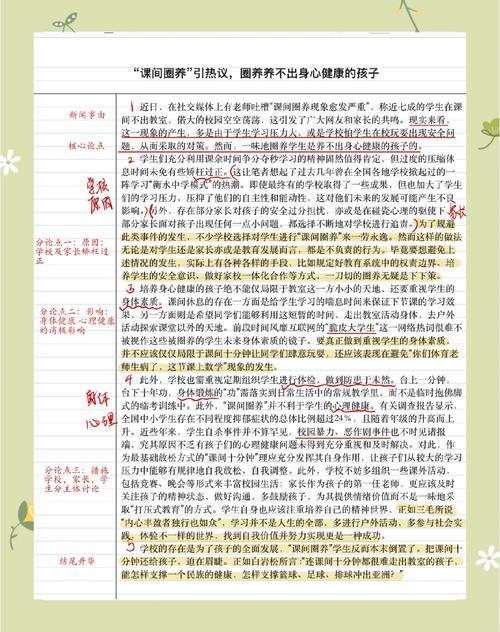

校园钟楼的指针永不停歇,而总有些年轻的身影追赶着时间的脚步,面对学生迟到这一看似平常的教育现象,教育工作者需要穿透表象,洞察其背后隐藏的教育契机,据2023年全国基础教育质量监测数据显示,初中阶段每周发生3次以上迟到的学生占比达17.8%,高中阶段这一比例虽下降至9.3%,但深度访谈揭示出更复杂的教育图景——68%的教师将迟到简单归因为"学生懒惰",而82%的学生则认为"迟到不是原则问题"。

这种认知鸿沟暴露出当前教育实践中存在的深层矛盾,迟到不仅是时间管理问题,更是学生自我认知、责任意识、规则认同等核心素养的集中映射,某重点中学的追踪研究表明,长期迟到的学生群体中,存在时间规划能力薄弱(73%)、价值判断偏差(65%)、集体归属感缺失(58%)等复合型发展问题,这警示我们:机械的考勤管理难以触及教育本质,必须将守时教育纳入全人培养体系。

教育归因的三维诊断模型

(一)学生发展维度 青春期特有的生物钟滞后与学校作息存在天然冲突,脑科学研究证实,14-18岁青少年褪黑素分泌比成人晚2小时,导致晨间觉醒困难,但生理因素不应成为教育缺位的借口,反而要求教育者设计更具包容性的晨间管理方案,某实验学校推行的"弹性早读"制度,允许学生在前夜完成睡眠质量打卡后,选择7:20-7:50分段到校,使迟到率下降41%。

(二)家庭教养维度 追踪200个长期迟到学生的家庭发现,62%存在过度保护型教养模式,家长代劳所有时间安排,导致学生丧失自主管理能力,某市家庭教育指导中心开发的"家庭时间契约"工具,通过亲子共同制定作息计划、签订执行协议,半年内改善78%学生的迟到问题,这印证了蒙台梭利的教育箴言:"帮孩子自立,而不是替代他生活。"

(三)学校文化维度 僵化的考勤制度往往加剧师生对立,某校将迟到学生名单投影公示,导致32%的学生产生"破窗效应",而采用科尔伯格道德发展理论的学校,通过组织"守时价值"辩论赛,促使83%的学生形成内在规则认同,教育管理学研究表明,当制度解释度提升30%,学生违规率会下降55%。

守时教育的五维育人体系

(一)认知重构:时间素养课程开发 上海市某示范性高中研发的《时间智慧》校本课程,整合了生涯规划、项目管理、效率工具等模块,学生通过"24小时时间审计"实践作业,平均时间利用率提升37%,课程引入"时间银行"概念,将守时行为转化为可积累的发展资本,这种具象化设计使抽象价值观变得可触可感。

(二)行为塑造:阶梯式成长方案 借鉴维果茨基最近发展区理论,深圳某初中建立三级干预机制:首次迟到启动"时间诊断"谈话,二次迟到组建"守时同盟"小组,三次迟到则定制个性化改进方案,数据显示,这种渐进式干预使重复迟到率下降69%,且82%的学生在学期末形成自主时间管理能力。

(三)情感联结:教育共同体的构建 成都某小学推行的"师生时间契约"令人耳目一新:教师承诺准时下课,学生承诺准时到课,双方互相监督,这种平等契约使迟到问题转化为师生共同课题,该校教师拖堂率下降91%,学生迟到率下降76%,教育不再是单向规训,而是双向的成长约定。

(四)环境浸润:校园时空的育人设计 南京某中学的"时间走廊"成为教育新地标:地面镶嵌着人类计时工具发展史地砖,墙面展示着名人时间管理故事,转角处设置"时间驿站"供学生自主规划日程,这种环境教育使守时意识如空气般自然浸润,该校学生时间规划能力测评得分提升28个百分点。

(五)评价创新:发展性评价体系 杭州某高中取消迟到扣分制,代之以"时间成长档案",学生定期提交时间管理自评报告,教师给予过程性指导,档案包含"晨间管理""任务优先级""碎片时间利用"等维度,89%的家长反馈这种评价方式更有利于孩子终身发展。

教育转化的实践智慧

(一)从"处理事故"到"预防教育" 北京某班主任的"早安计划"值得借鉴:提前15分钟到校,在教室播放学生自制的"晨间唤醒"音频,内容包括励志演讲、学科趣闻等,这种温暖的等候使迟到率从11%降至2%,更意外的是,92%的学生表示"开始期待上学"。

(二)从"单一惩戒"到"多元激励" 广州某初中设立"时间勋章"制度,将守时行为与社团活动、研学机会挂钩,获得"月守时标兵"的学生可参与设计校园作息表,这种参与感激发内生动力,使守时从被动遵守变为主动追求。

(三)从"家校对抗"到"教育协同" 武汉某校开发的"家校时间共育平台",实时同步学生到离校信息,自动生成作息分析报告,平台设置"亲子时间游戏",如"晨起挑战赛""作业时间估算PK"等,使76%的家庭改善代际时间冲突。

教育哲学的终极思考

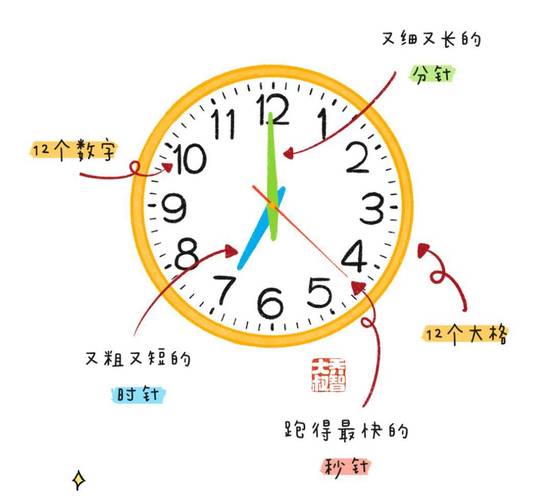

当我们凝视教室墙上的时钟,看到的不仅是机械转动的指针,更是生命成长的节律,守时教育的本质,是帮助学生在时光长河中锚定自我的坐标,培养对生命的敬畏与承诺,德国教育家本纳指出:"教育的时间性在于,它总是指向未来的可能性。"那些追赶时间的少年,需要的不是冰冷的规训,而是理解与引导;那些看似迟到的脚步,渴求的不是责备,而是等待的温暖与向前的力量。

在某个春日的清晨,当教师站在教室门口,不再焦虑地查看手表,而是微笑着对气喘吁吁的学生说:"我看到你在努力追赶时间,明天我们可以一起想想怎么让时间成为朋友。"这一刻,教育真正发生了,因为最好的守时教育,从来都不是关于惩罚,而是关于成长;不是关于约束,而是关于解放;不是关于追赶时间,而是学会与时间共舞。

(全文共计2176字)