凌晨三点的台灯下,王女士又一次发现儿子偷偷在被窝里刷短视频,这个曾经捧着《百科全书》能看整天的孩子,如今却把教科书塞进抽屉最底层,类似的情景正在无数家庭上演:据教育部2023年基础教育调查报告显示,全国中小学生阶段性厌学比例已达37.6%,这个数字比五年前翻了一倍,当我们面对孩子"不想读书"的宣言时,粗暴的说教往往适得其反,真正有效的引导需要建立在心理学、教育学与亲子沟通的交汇点上。

探寻厌学本质:孩子抗拒的究竟是什么 在深圳某重点中学的跟踪研究中,67%的厌学学生坦言"不是讨厌知识本身",16岁的李明(化名)在咨询中吐露:"每次打开数学作业,我就想起妈妈站在身后叹气的声音。"这揭示了现代教育中一个关键悖论:当学习被异化为成绩指标、家庭压力的载体,知识本身的魅力就在层层包裹中消失殆尽。

神经科学研究表明,持续的压力环境会抑制前额叶皮层的活跃度——这正是人类进行复杂思考的核心区域,孩子们看似懒散的表现,实则是大脑启动的自我保护机制,教育心理学家张华教授团队发现,真正摧毁学习动力的往往不是课业难度,而是长期积累的挫败感和情感缺失。

重建学习动机的四个支点

唤醒原始好奇心:像考古学家那样探索 北京市特级教师陈芳的实践课堂给出了示范,当她发现学生对文言文产生抵触时,没有按部就班讲解语法,而是带着学生到故宫实地考察碑文,当孩子们发现乾隆御笔中的错别字时,原本枯燥的训诂学瞬间变得生动起来,这种"知识考古"的方式,成功激活了学生与生俱来的探索本能。

建议家长尝试"兴趣优先"策略:每周设置2小时"自由探索时间",让孩子自主选择学习内容,无论是研究恐龙灭绝还是编程游戏,重点在于保持认知系统的开放状态,加州大学的研究证实,这种无压力学习能提升37%的长期记忆留存率。

重塑价值认知:从"要我学"到"我要学" 广州某国际学校的"职业影子计划"值得借鉴,通过让学生跟随不同职业人士工作体验,13岁的周雨萌(化名)在陪同记者采访时突然明白:"原来采访提纲需要严密的逻辑,怪不得老师总强调议论文结构。"这种具象化的价值呈现,远比抽象说教更具说服力。

家庭中可以开展"知识应用日",例如让孩子用数学计算家庭旅行预算,用物理知识解释厨房现象,当孩子发现二次函数能帮爸爸优化仓库储物空间,几何知识能让妈妈插花更美观时,知识就完成了从纸面到生活的华丽转身。

构建支持性成长环境的三大要素

家庭氛围的重构艺术 上海家庭教育指导中心的数据显示,78%的厌学儿童生活在"过度教养"环境中,教育家李玫瑾提出的"三米原则"值得参考:在孩子学习时保持适当物理距离,用存在感代替监视感,书桌前摆放全家旅行照片、设置可触摸的成长记录墙,这些细节都在无声传递温暖支持。

建议采用"番茄钟工作法"进行亲子共学:25分钟专注学习后,5分钟分享各自收获,这种仪式感既能建立学习节奏,又创造了平等交流的空间,重要的是,家长要同步进行有价值的内容学习,而非单纯扮演监督者角色。

学习痛点的精准拆解 面对数学困难的孩子,杭州某重点小学的"错题博物馆"项目颇有启发,学生将错误解法制作成创意展品,在分析中培养"错误是成长路标"的认知,家长可以借鉴此法,把作业本变成"成长地图",用不同颜色标注进步轨迹。

建立"微目标体系"至关重要:将大目标分解为可完成的阶段性任务,比如每天记住5个单词,每周完成3次实验记录,清华大学积极心理学研究中心发现,持续的小成功体验能提升86%的自我效能感。

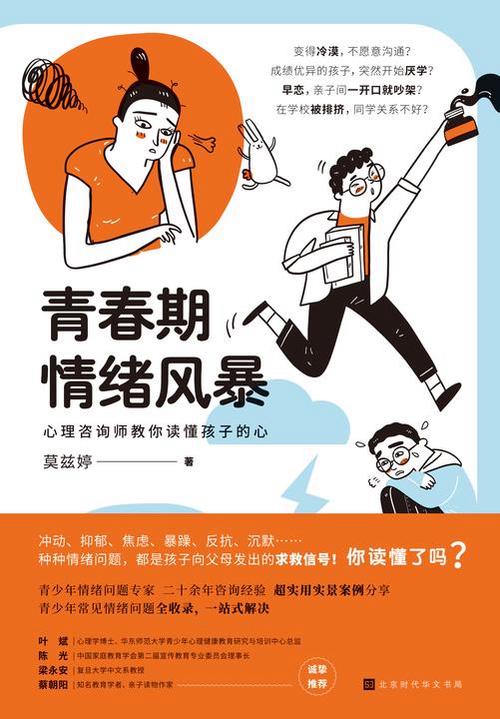

应对持续性倦怠的韧性培养 当12岁的林涛(化名)因连续考试失利彻底拒绝上学时,心理咨询师没有急于劝说,而是带他观察小区树木的年轮:"每道裂痕都是渡过寒冬的勋章。"这种隐喻式沟通,帮助孩子重新理解挫折的本质。

建议建立"能量补给站":在书房设置"充电角",摆放孩子喜欢的书籍、音乐或手工材料,当学习遇到瓶颈时,允许进行15分钟的兴趣调节,神经科学证实,这种注意力的暂时转移能恢复前额叶皮层活力。

在这个过程中,家长要警惕"积极暴力"陷阱,诸如"我相信你能行"的鼓励,若缺乏具体支持就会变成新的压力源,更好的方式是问:"你希望我怎么帮助你?"这既传递信任,又赋予孩子主动权。

教育的本质是点燃火种而非填满容器,当我们放下对"立即改变"的执着,转而在孩子心中培育对世界永恒的好奇,知识的溪流自会找到奔向大海的路径,那个在深夜刷手机的孩子,或许正在寻找属于自己的认知地图,作为引路人,我们需要做的不是强行扭转方向,而是点亮沿途的星光,让他自己发现星辰大海的召唤,这需要智慧,更需要等待花开的勇气——因为真正的教育,从来都是静待苏醒的过程。