解析当代学生拒学现象

2023年基础教育质量监测数据显示,我国义务教育阶段学生非疾病性拒学率已攀升至3.7%,这个曾经被视为边缘化的问题正在演变为普遍的教育挑战,在上海某重点中学的心理咨询室,李老师正在接待本学期第9位持续缺课的学生,这种现象折射出当代教育生态中不容忽视的结构性矛盾。

解构拒学行为的多维成因模型

家庭生态系统失衡

- 亲子互动中的"情感断流":过度强调学业成就导致的依恋关系破裂

- 教养方式光谱失衡:从直升机父母到放任型养育的极端摇摆

- 代际创伤的隐性传递:家长未解决的教育焦虑投射

学校教育机制失灵

- 标准化评价体系与个体发展需求的冲突

- 师生关系中的信任赤字:42%拒学学生提及"不被理解"的校园体验

- 同伴社交的丛林法则:隐性欺凌与群体排斥的伤害性

个体发展性危机

- 青春期神经发育与认知重构的特殊挑战

- 存在主义困惑的早发性呈现:意义感缺失导致的动机瘫痪

- 数字化生存带来的现实脱嵌效应

三级干预系统的建构与实践

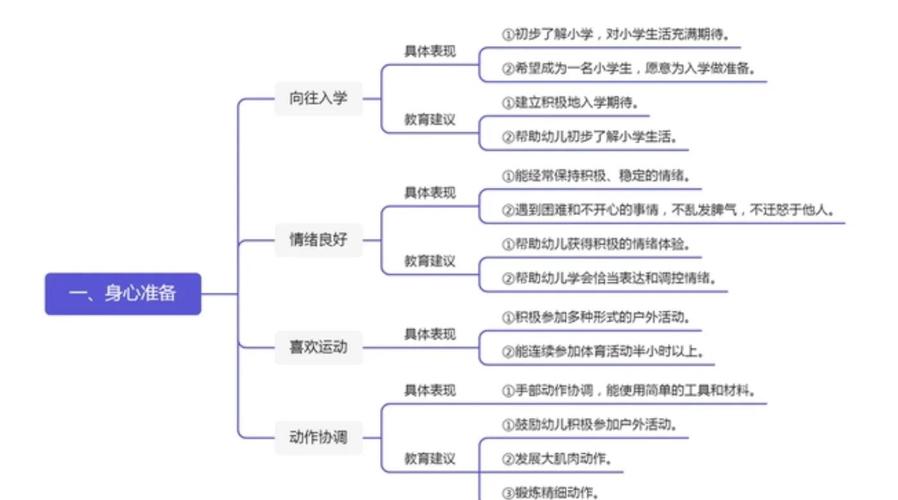

(一)预防性支持网络

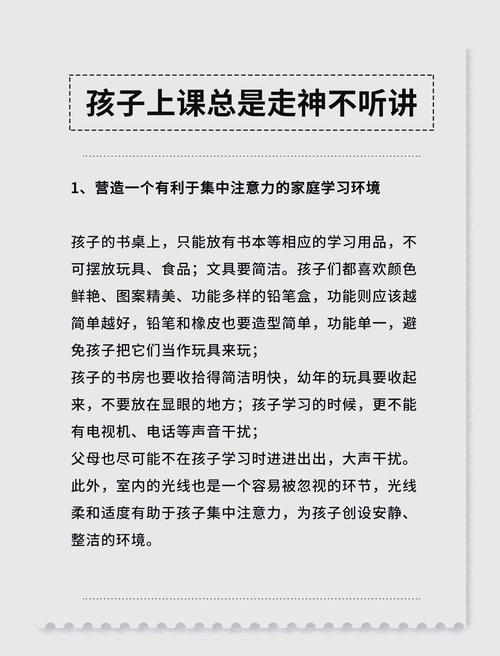

家庭沟通的重建技术

- 非暴力对话的实操训练:将"为什么不上学"转化为"学校生活哪些部分让你感到困难"

- 情感账户的定期储蓄:每天15分钟无评价式倾听

- 家庭会议制度:建立透明化的决策参与机制

学校预警机制的优化

- 开发学生情绪行为的数字化监测系统

- 建立班主任-心理教师-学科教师的协同观察网络

- 设计弹性化的课程准入制度

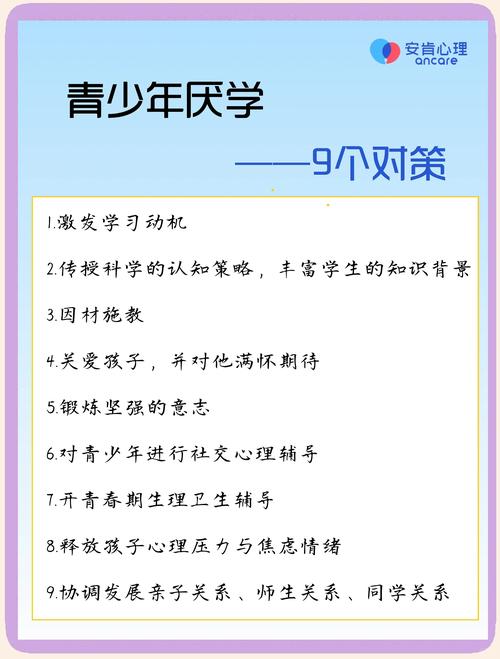

(二)危机干预策略库

专业团队的介入流程

- 医学评估:排除神经发育障碍等生理因素

- 心理测评:使用SCL-90与学习动机量表进行精准画像

- 教育会诊:制定个性化复学路线图

认知行为疗法的教育转化

- 设计渐进暴露练习:从校门口观察到教室短时停留

- 构建成功日记:强化积极校园体验的记忆锚点

- 社交技能情景模拟:角色扮演化解同伴关系焦虑

(三)长期支持生态系统

家校社协同育人平台

- 建立家长支持团体:定期案例研讨与经验共享

- 开发社区教育资源库:博物馆、企业等社会机构参与教育赋能

- 构建跨校际学习共同体:通过项目式学习重建归属感

弹性学制的创新实践

- 学分银行制度:承认多样化学习成果

- 混合式学习方案:线上线下教育的有机融合

- 生涯导师计划:连接当下学习与未来发展的意义纽带

教育范式的进化方向

在深圳某创新学校的实践中,我们看到教育转型的曙光:当传统教室被改造为学习社区,当课程标准转化为成长契约,当教师角色进化为学习教练,那些曾经抗拒学校的孩子开始自发组织跨学科探究项目,这提示我们,破解拒学困局的关键在于重构教育的人本价值:

- 从知识传输到全人发展:建立涵盖认知、情感、社会性的三维评价体系

- 从整齐划一到尊重差异:开发多层次、多通道的学习支持系统

- 从制度管控到关系滋养:重建教育场域中的信任文化与情感联结

专业工作者的自我修养

教育工作者需要建立四大核心能力:

- 临床观察力:识别行为背后的发展性需求

- 系统思维力:把握家庭-学校-社会的互动影响

- 资源整合力:构建个性化支持网络

- 文化批判力:反思教育异化的结构性根源

站在教育生态重构的转折点上,我们当以更开阔的视野理解"拒学"这一行为背后的时代隐喻,每个不愿踏入校门的孩子,都在以独特的方式叩问教育的本质,唯有将这种个体危机转化为系统变革的契机,才能真正实现"一个都不能少"的教育理想,这需要教育者保持专业定力,在科学方法与人文关怀之间找到平衡点,用系统的支持代替简单的矫正,用耐心的陪伴化解对抗的能量,最终帮助每个孩子重建与知识世界的诗意联结。

(全文共1782字)