被打破的成长轨迹 站在教室走廊的转角处,12岁的小明紧紧攥着书包带,目光扫过陌生同学的嬉笑打闹,这是他第三次转学的第一天,课间操的铃声响起时,他依然不记得该往哪个方向走,这个场景折射出中国每年超过800万转学生面临的共同困境,教育部最新数据显示,我国中小学生年均转学率达3.7%,这意味着每个50人的班级,每年都会有1-2个新面孔出现,这些数字背后,是无数孩子被迫重塑的成长轨迹。

多维冲击下的成长考验 (1)知识体系的断裂与重构 不同学校的教学进度差异可能造成30%-50%的知识断层,某重点中学数学组研究发现,转学生普遍存在"螺旋式课程"衔接障碍,比如人教版与北师大版教材在几何证明体系的编排上存在2-3周的进度差,这种隐性的知识鸿沟往往需要半年以上的时间才能完全弥合。

(2)社交网络的瓦解与重建 儿童心理学实验表明,建立稳定的同伴关系需要至少6个月的持续互动,转学生要突破既有的班级社交圈,需要克服"外来者标签"效应,跟踪调查显示,转学生平均需要经历3次失败的社交尝试才能找到稳定的玩伴,这个过程可能伴随焦虑、自我怀疑等情绪波动。

(3)文化适应的隐形挑战 区域教育差异调查发现,转学生需要适应平均7项校园文化差异,从课间操的编排方式到班级管理制度,从方言俚语到午餐习惯,这些细微的文化符号差异构成隐性的适应压力,北京某国际学校的案例显示,来自南方的转学生需要3个月才能完全适应北方式的集体活动节奏。

转折中的成长契机 (1)抗压能力的锻造 追踪研究表明,成功适应转学的儿童在情绪管理能力上比同龄人提升40%,这种成长体现在面对陌生环境的自我调节策略,比如某转学生发明的"五分钟观察法",通过系统观察新环境获得掌控感,这个方法后来被心理教师推广到整个年级。

(2)多元视角的养成 接触过2所以上学校的儿童在创造性思维测试中得分提高25%,某教育实验显示,经历过区域转学的学生在解决开放性问题时,能提供比本地学生多3种以上的解决方案,这种思维弹性源于对不同教育模式的体验与整合。

(3)自我认知的深化 转学过程中的身份重构推动儿童形成更清晰的自我定位,心理辅导案例表明,转学生书写的"成长日记"中,自我反思的深度是普通学生的2倍,这种被迫的自我审视往往催生意想不到的成长突破。

教育共同体的应对策略 (1)家长的角色升级 有效的转学过渡需要家长完成从决策者到支持者的角色转变,某家庭教育指导中心开发的"转学沟通四步法":提前三个月进行场景预演、建立新旧学校教师沟通桥梁、制定阶段性适应目标、设置情绪安全阀,使适应期缩短了40%。

(2)学校的机制创新 深圳某实验学校推行的"转学生成长伙伴计划",通过双向选择的导师制,将适应周期从平均12周缩短至7周,该校开发的文化适应课程包含方言趣味课、校园探秘游戏等模块,有效降低了新生的文化休克程度。

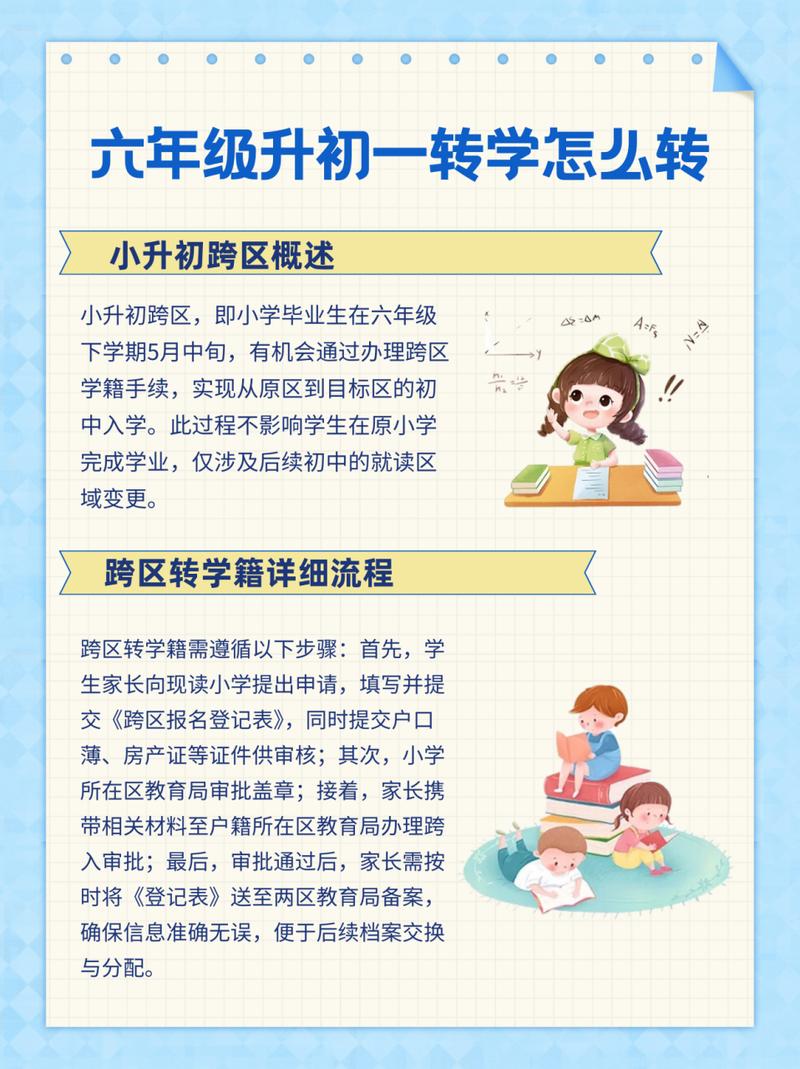

(3)时机的科学把握 教育心理学研究指出,3-4年级和初二上学期是转学的相对理想窗口期,这两个阶段处于知识体系的衔接期,且避开升学关键节点,某省会城市的教育大数据分析显示,在此窗口期转学的学生,学业恢复速度比其他时段快60%。

成长的辩证法则 在江苏某重点小学的转学生成长档案中,记录着这样一段对话:"妈妈,我现在有两个母校了。"这个简单的认知转变,折射出转学经历带来的思维升级,教育研究者发现,经历过适度环境挑战的儿童,其心理韧性指数比过度保护环境下成长的同龄人高出35%,这种成长不是简单的环境适应,而是生命个体在动态平衡中实现的认知跃迁。

当新学期的晨光再次洒满校园,那些穿梭在不同教室间的身影,正在书写着独特的成长密码,转学带来的不仅是地理位置的迁移,更是一堂生动的人生实践课,在这个过程中,教育者与家长要做的不是消除所有波折,而是帮助孩子将挑战转化为成长的阶梯,让每一次环境变迁都成为生命拓展的契机,这或许就是现代教育最深刻的隐喻:真正的成长,永远发生在舒适区的边缘。