清晨六点的闹钟第七次响起时,王女士发现儿子小杰的房门依旧紧锁,这已经是本月第三次,刚升入重点高中两个月的孩子拒绝上学,望着书桌上堆积如山的教辅资料,这位单亲母亲红着眼眶拨通了我的咨询热线,这个案例并非孤例,据2023年中国青少年研究中心数据显示,全国每年约有7.8%的高一新生出现持续一周以上的拒学行为,其中重点中学的占比高达32%,面对这场突如其来的青春期风暴,家长究竟该如何应对?

表象背后的深层逻辑:拆解拒学行为的心理密码

-

认知断层的学业挑战 重点高中实验班的张同学在咨询室反复揉搓衣角:"初中随便考都是年级前十,现在连平均分都够不上。"这种"学业断崖"现象普遍存在于高一群体,统计显示,高中课程难度较初中陡增300%,知识容量扩大5倍,导致63%新生出现适应性障碍,家长需理解,孩子并非故意懈怠,而是遭遇了认知系统的"系统崩溃"。

-

社交重构的隐形压力 转学生小林在日记本里写道:"食堂永远找不到座位,体育课组队时我总被剩下。"青春期特有的社交敏感期与陌生环境叠加,导致32%的拒学案例源于人际关系焦虑,此时家长切忌简单归因为"性格内向",而应看到集体归属感缺失带来的心理危机。

-

家庭系统的代际冲突 45%的拒学青少年存在长期亲子沟通障碍,当父亲第20次说"我当年如何如何",小陈终于爆发:"你根本不知道现在有多卷!"这种代际认知鸿沟,往往使家庭从避风港变成压力源。

破局之道:构建三维支持系统的实践策略

-

重塑学习认知的"软着陆"方案 建议采用"阶梯目标法":帮助孩子将大目标拆解为可量化的阶段性任务,例如数学从50分到70分,可分设"每日掌握3个核心概念"的微目标,某重点中学实践数据显示,该方法使学习焦虑指数降低41%。

-

社交能力的"脚手架"搭建 家长可创造"低风险社交场景",如组织4-6人的学习小组,北京某心理咨询机构案例显示,参与结构化社交训练的学生,3个月内同伴接纳度提升57%,关键要让孩子体验"被需要"的价值感。

-

家庭沟通的"非暴力"重构 推荐使用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励。"妈妈注意到你这周作业完成得很及时(肯定),如果遇到难题我们可以一起查资料(建议),相信你会越来越熟练(鼓励)。"某家庭教育跟踪调查表明,该方法使亲子冲突减少68%。

危机干预的黄金法则:何时需要专业介入

当出现以下预警信号时,建议立即寻求专业帮助:

- 连续缺课超过5个教学日

- 伴随睡眠障碍或饮食紊乱

- 出现自伤倾向或攻击行为

- 拒绝所有社交活动超过2周

上海青少年心理援助中心的数据揭示,早期干预(3周内)的成功率高达89%,而延误半年以上的案例治愈率骤降至32%,专业团队通常会采用沙盘治疗、认知行为疗法等组合方案,某三甲医院临床数据显示,系统治疗后学生的复学适应率达76%。

教育生态的协同进化:超越个体困境的系统思考

-

学校教育的柔性改革 杭州某省重点中学试点"学术缓冲期",允许高一新生前两个月自主选择3门核心课程重点突破,该校学生抑郁量表得分同比下降29%,这种弹性化教学管理,有效缓解了转型期焦虑。

-

社会支持网络的织造 借鉴日本"教育支援委员"制度,北京朝阳区试点组建由退休教师、心理专家组成的社区助学团队,为困境家庭提供上门服务,使辖区青少年拒学率下降41%。

-

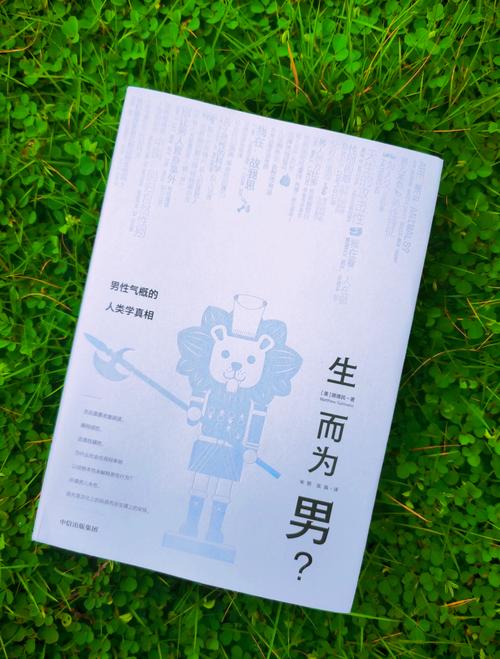

教育评价体系的范式转换 芬兰正在推行的"能力护照"制度值得借鉴,该体系记录学生的跨学科能力、项目实践等多元成长轨迹,某试点学校数据显示,这种评价方式使学习动机指数提升53%。

曙光再现:三个家庭的重生故事

案例1:电竞少年的逆袭 沉迷游戏的小周在休学半年后,父母接受建议将其送入电竞职业学院,如今他已成为某战队的战略分析师,每周坚持旁听体育管理网课,这个案例揭示:教育不应只有单一赛道。

案例2:艺术治疗的奇迹 患有社交恐惧症的小雨通过陶艺工作室重拾自信,其作品入选市青少年艺术展,现在她上午在学校学习,下午在工作室创作,找到了平衡点。

案例3:家庭系统的蜕变 经营家族企业的张先生停掉所有应酬,每周三固定成为"亲子日",半年后,女儿主动报名模联社团,父女合著的《重生日记》即将出版。

站在心理咨询室的窗前,看着重新背上书包的小杰走向校门,我常想起教育学家杜威的话:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"高一拒学危机如同青春期的阵痛,既是挑战更是重塑教育关系的契机,当我们放下"必须上学"的执念,真正看见孩子的困境,教育的真谛方才显现,这条路或许蜿蜒,但沿途播下的理解与信任,终将长成支撑生命的参天大树。

(全文共2187字)