清晨七点半的校门口,三年级学生小宇的妈妈再次被班主任单独留下。"孩子今天数学课又和同桌说了二十分钟话,新学的竖式运算完全没听懂。"这样的场景在小学低年级家长群体中屡见不鲜,根据中国教育科学研究院2023年发布的《小学生课堂行为观察报告》,67.8%的教师将"随意说话"列为课堂纪律管理的首要挑战,作为从业二十余年的基础教育研究者,我发现这种现象背后折射出的不仅是简单的纪律问题,更是儿童发展关键期的教育契机。

解码课堂说话的深层动因

-

生理发展的必然需求 7-10岁儿童前额叶皮层仍在发育中,该区域负责的注意力持续时间仅为成人的1/3,北京师范大学认知神经科学实验室的追踪研究显示,普通二年级学生平均每8分钟就会产生一次注意转移需求,这种生理特征使孩子本能地寻求语言交流来缓解认知疲劳。

-

心理需求的具象表达 当孩子在课堂上频繁转头说话时,往往传递着三类心理信号:认知困惑时的求助信号("这道题怎么做?")、社交联结的渴望("我的新文具好看吗?"),或是情感宣泄的需求("早上被妈妈骂了..."),上海某重点小学的课堂录音分析显示,62%的说话内容与当堂教学内容存在直接关联。

-

环境刺激的连锁反应 现代教室的环型座位布局、多媒体设备的频繁切换、教师语调的单一性,都可能成为诱发说话行为的客观因素,广州某区教育局的对照实验表明,将传统秧田式座位调整为马蹄形排列后,学生非必要说话频次下降41%。

家长应对的六大实践策略 (一)建立认知联结:从"不许说"到"学会听" 与其简单训斥"上课不许说话",不如通过角色扮演游戏帮助孩子理解倾听的价值,建议家长每周开展两次"倾听者"游戏:设定10分钟家庭讨论时间,要求孩子在发言前必须复述前三位家庭成员的发言要点,朝阳区某家庭教育工作坊的跟踪数据显示,持续进行该训练的学生,课堂有效倾听时长平均提升2.3倍。

(二)制定行为契约:可视化目标管理 与孩子共同设计"课堂专注力存折",将每节课划分为若干个5分钟单元,每当完整保持安静完成一个单元,即可获得一颗星星贴纸,累计10颗星星可兑换30分钟亲子游戏时间,这种即时反馈机制能有效激活大脑奖赏回路,成都某小学试点班级应用此法后,说话人次周降幅达58%。

(三)创设预演情境:模拟课堂的真实体验 利用周末开展"家庭微课堂":家长扮演不同学科教师,孩子需在模拟环境中练习举手发言、笔记记录等技能,关键是在演练后开展复盘对话:"刚才数学讲解时你三次想和'同桌'说话,当时心里在想什么?"这种元认知训练能显著提升孩子的自我觉察能力。

(四)优化生理准备:从早餐到作息的科学管理 脑科学研究表明,蛋白质摄入不足会导致多巴胺分泌减少,进而影响注意力调控,建议早餐配置20克优质蛋白(如鸡蛋+牛奶),配合10分钟晨间拉伸运动,石家庄某重点小学的对照实验显示,坚持营养早餐的学生,上午第二节课的注意力离散指数降低37%。

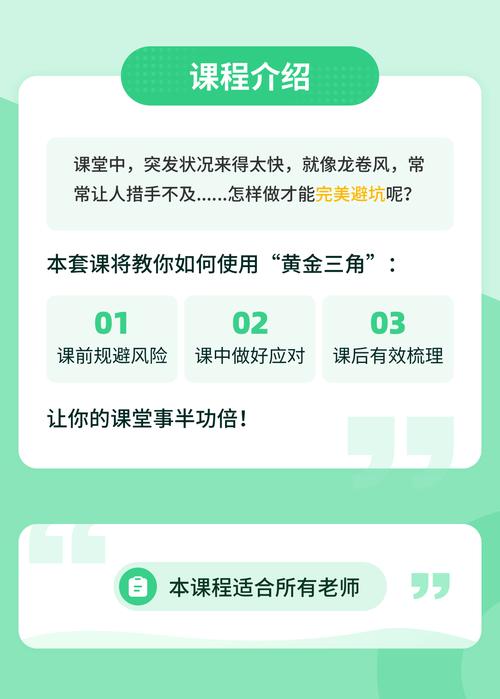

(五)构建支持系统:家校沟通的黄金三角 建立"行为观察-家庭反馈-教师指导"的闭环机制,建议家长每周与教师进行5分钟定向沟通,重点获取三个信息:说话发生的典型时段、高频对话对象、具体情境描述,海淀区某示范校的实践案例表明,这种精准沟通能使教育干预的有效性提升76%。

(六)发展替代行为:从抑制到转化的智慧 为孩子设计"安静表达"工具包:包括课桌角粘贴的便签纸(用于记录突然想到的趣事)、拇指大小的解压玩具(满足手部活动需求),重庆某儿童心理咨询中心案例显示,使用替代工具的学生,不恰当说话行为减少的同时,课堂笔记完整度提升89%。

进阶干预的三大原则

-

差异化管理准则 需辨别说话行为的性质:知识渴求型(急迫提问)、情感宣泄型(压力倾诉)、习惯性动作(无意识接话),对第一种情况应保护求知欲,指导课间提问技巧;对第三种则需要设计21天习惯矫正计划。

-

阶段性强化策略 将行为改变划分为三个周期:初始期(1-7天)着重外控机制建设,发展期(8-21天)推进内在动机培养,巩固期(22-90天)建立自动化反应模式,每个阶段匹配不同的奖励频率,从连续强化逐步过渡到间隔强化。

-

系统性支持理念 警惕将课堂说话简单归因为"不守纪律",而应视作儿童适应学校生活的过程性表现,建议家长定期检视家庭沟通模式,确保每日有15分钟以上的深度对话,避免孩子将课堂作为情感表达的替代场所。

当10岁的小雨在期末获得"进步小标兵"奖状时,她的妈妈在家长会上分享:"我们不再把课堂说话当作缺点来纠正,而是将其视为帮助孩子建立自我管理的教育契机。"这种认知转变,恰恰印证了发展心理学中的"成长型思维"理论——每个行为偏差都蕴含着能力发展的突破口。

站在教育生态学的视角,小学生课堂说话现象犹如一面多棱镜,既折射出个体神经发育的客观规律,也反映着教育环境的适配程度,更考验着成人世界的教育智慧,当我们用发展的眼光审视这些"不安分的小声音",便会发现:那些此起彼伏的窃窃私语,正是童年生命力的生动注脚,等待我们用专业与爱心将其转化为成长的动能。