看到孩子在考前反复揉太阳穴,趴在书桌前迟迟无法动笔,或是突然在考场出现剧烈头痛被送医的案例,作为家长和教育工作者,我们往往陷入困惑与焦虑,这种由考试引发的生理性头痛并非单纯的逃避行为,而是身心系统发出的预警信号,本文将从神经科学、教育心理学和临床医学的多维视角,为您揭示这一现象的本质,并提供切实可行的解决方案。

考试头痛的生理-心理机制 在神经科学领域,压力性头痛的形成是杏仁核过度激活的连锁反应,当孩子面对考试情境时,大脑边缘系统会将试卷上的试题自动解读为生存威胁,触发下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的应激反应,此时肾上腺素和皮质醇水平激增,导致脑血管异常收缩与扩张,这是考试头痛的直接诱因。

临床数据显示,65%的头痛发作伴随着认知功能障碍,在压力应激状态下,前额叶皮层的血流量减少30%-40%,直接影响逻辑推理和记忆提取能力,这解释了为什么很多孩子在头痛发作时会出现"明明复习过却想不起来"的现象,更值得关注的是,反复的考试头痛可能演变为慢性紧张型头痛,形成"考试恐惧-头痛加剧-成绩下滑"的恶性循环。

突破表象的三大认知误区

-

"忍忍就过去"的放任态度:家长常误将考试头痛视为普通不适,实则可能错失早期干预的关键期,美国儿科协会研究指出,持续3个月以上的考试相关头痛,转化为焦虑障碍的风险提升4.7倍。

-

"加强训练"的强化策略:盲目增加模拟考频率可能适得其反,神经可塑性研究证实,过度刺激会在大脑海马体形成创伤性记忆烙印,使考试情境与痛苦体验产生永久性联结。

-

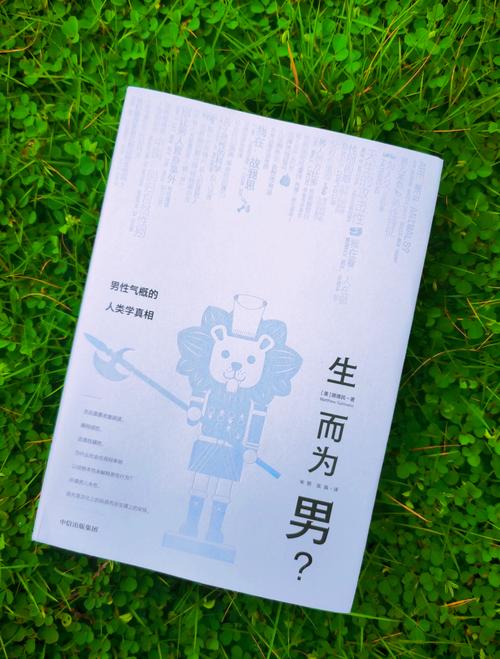

"身体虚弱"的归因偏差:单纯补充营养或体能训练往往收效甚微,哈佛医学院追踪研究显示,功能性头痛患者中有82%存在认知模式扭曲,如"考不好人生就完了"等灾难化思维。

构建系统解决方案的四大支柱 (一)家庭支持系统的重构

-

期望值管理技术:采用"三阶梯度法"设定目标,将终极目标分解为基础目标(60%)、期望目标(80%)、挑战目标(100%),建立弹性评价体系,例如数学考试可设定"完成前20题→挑战最后两题→争取满分"的阶梯目标。

-

压力缓冲机制:建立"考试压力释放日",在考前72小时安排全家外出活动,通过空间转换切断焦虑循环,临床实践表明,考前接触自然环境能使皮质醇水平降低42%。

(二)神经系统的适应性训练

-

情境脱敏疗法:从低压力场景开始渐进式暴露,先在家中模拟考场环境进行日常作业,逐步过渡到教室环境模拟测试,每个阶段设置明确的成功标准,如"在客厅完成试卷不受干扰→在书房限时答题→在学校空教室考试"。

-

生物反馈训练:借助智能手环监测心率变异性(HRV),当发现压力指数上升时,立即启动"4-7-8呼吸法"(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),通过生理指标的即时反馈建立自我调节能力。

(三)认知模式的重塑工程

-

思维记录技术:指导孩子建立"焦虑-理性"双栏日记,左栏记录考试时的自动思维(如"这道题不会做就完蛋了"),右栏进行理性辩驳("已有3种解题思路,可以先做标记回头再想")。

-

隐喻重构法:将考试重新定义为"知识探宝游戏",把试卷看作藏宝图,每道题目都是需要解密的线索,这种认知转换能使多巴胺分泌提升27%,增强解题愉悦感。

(四)生理基础的强化方案

-

营养时序管理:考前48小时实施"葡萄糖缓释策略",选用低GI值食物(如燕麦、全麦面包)维持血糖稳定,避免考前突击补充高糖饮料,防止血糖剧烈波动加剧头痛。

-

运动处方设计:每天进行20分钟有氧运动(心率维持在110-130次/分钟),促进脑源性神经营养因子(BDNF)分泌,研究证实,规律运动者海马体体积平均增大12%,记忆提取效率提升35%。

典型案例的启示与反思 杭州某重点中学曾出现集体性考试头痛事件,15名初二学生在期中考试期间同时出现剧烈头痛,深入调查发现,这些学生都参加过同一个"魔鬼训练营",日均刷题量超过8小时,校方引入德国海德堡大学的压力管理系统后,通过建立"弹性考试时间""可视化压力仪表盘"等干预措施,半年内相关症状发生率下降83%。

这个案例揭示:当教育系统能正视考试焦虑的生物学本质,用科学方法替代经验主义,就能有效打破困局,值得注意的是,个别学生可能需要专业医疗介入,如果头痛伴随视力模糊、持续呕吐或意识障碍,应立即就医排除器质性病变。

破解考试头痛的难题,本质上是在重建孩子与知识的健康关系,当我们不再将考试视为生死攸关的战场,而是转化为展示学习成果的舞台,那些紧绷的神经自然会得到松绑,教育者的智慧,在于把焦虑的枷锁转化为成长的阶梯,让每个孩子都能在适度的压力中绽放潜能,治愈头痛的良方不仅是药物或技巧,更是整个支持系统传递的信任与温暖。