引言:被忽视的复习危机

某省级示范性高中2023届高三调研数据显示,首次模拟考中约37%学生成绩较上学期期末下滑超过50分,这一现象并非个案,每年秋季学期结束后,重点中学高三教室里的焦虑指数往往达到峰值,作为深耕基础教育15年的研究者,我发现成绩滑坡从来不是偶然事件,其背后隐藏着知识体系、心理机制、时间管理等多维度危机。

知识漏洞的累积效应

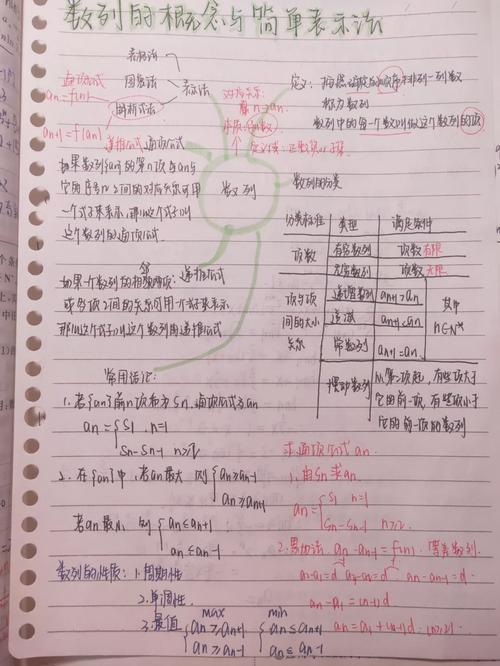

高三一轮复习的"地毯式覆盖"特性,恰似建筑工地拆除脚手架的过程,当教师按章节重新梳理知识点时,部分学生会陷入两个极端:要么误以为"听过即掌握",要么在陌生领域产生畏难情绪,某市教研院跟踪调查发现,数学成绩退步的学生中,83%存在函数与导数模块的基础缺陷。

典型表现:

- 公式记忆停留在符号层面,缺乏变式推导能力

- 错题本记录量与实际消化量比例失衡(平均1:0.3)

- 跨章节知识串联障碍,如电磁学与运动学综合题失分率达62%

解决策略:

- 建立三维知识网络图:用不同颜色标注掌握程度

- 实施"5-3-2"错题处理法(5分钟重做→3次间隔复习→2次变式训练)

- 每周预留2小时进行跨模块专题突破

心理压力的恶性循环

大脑前额叶皮质在持续高压下会出现认知功能抑制,这正是许多学生"越努力越退步"的神经学解释,某心理研究所对300名高三生的监测显示,焦虑值超过警戒线的学生,其海马体活跃度下降41%,直接影响知识存储效率。

高危信号:

- 入睡时间超过30分钟且伴有晨起疲惫感

- 模考时出现"舌尖现象"(熟知内容临时遗忘)

- 对错题产生病理性回避行为

干预方案:

- 采用"番茄钟+正念呼吸"组合调节法(25分钟学习+5分钟冥想)

- 建立"成长型思维"日志,记录每日微小进步

- 设置每周半天的"零学习日"进行认知脱敏

时间管理的隐形陷阱

教育部基础教育司2022年调研显示,高三生日均有效学习时间仅5.2小时,其余4.8小时消耗在低效重复中,更危险的是,53%的学生正在践行"自我感动式"疲劳战术。

常见误区:

- 盲目延长单科学习时间突破"瓶颈期"

- 过度依赖教辅资料导致体系混乱

- 忽视生理节律强行开夜车

优化路径:

- 实施"黄金时段切割法":将最佳状态匹配最难科目

- 构建"三环学习模型"(核心考点→拓展延伸→个性补弱)

- 运用"二八定律"重点突破20%高频考点

复习策略的致命偏差

北京海淀区某重点中学的跟踪研究表明,过度沉迷"题海战术"的学生群体,其成绩波动幅度是科学训练组的2.3倍,真正的能力提升来自"解题-反思-建模"的闭环构建。

典型误区:

- 将刷题量等同于学习效果

- 忽视命题规律研究

- 错失学科思维培养关键期

矫正措施:

- 建立"命题人视角"分析近年高考真题

- 实践"三阶解题法"(常规解→优化解→创新解)

- 参与跨校联考获取诊断性评价

家庭关系的隐性消耗

中国教育学会家庭教育专业委员会2023年发布的《高三家庭生态白皮书》揭示:42.7%的亲子冲突源自不恰当的成绩关注方式,家长的焦虑传导会激活青少年的心理防御机制,形成"压力倒U型曲线"的恶性循环。

危险信号:

- 过度比较引发的自我价值否定

- 物质奖励替代情感支持

- 粗暴干预复习节奏

改善建议:

- 建立"非评价性"沟通机制(如每日15分钟散步交流)

- 实施"家庭能量补给站"计划(共同运动/艺术欣赏)

- 定期召开三方会议(学生+家长+教师)校准目标

破局之路在于系统重构

面对成绩滑坡,切忌陷入"头痛医头"的碎片化应对,建议采用"五维诊断法":知识扫描(每周)→心理评估(半月)→策略优化(每月)→家庭会议(季度)→目标校准(学期),教育的本质是唤醒而非驯服,当学生重新获得对学习进程的掌控感时,那些暂时落后的数字终将转化为攀登的阶梯,高三真正的较量不在排名表上,而在每个清晨睁开双眼时,你是否比昨天更懂得如何智慧地成长。

(全文约1580字)