在清晨的校园走廊里,总能见到这样的画面:三三两两的学生抱着课本匆忙赶路,不少人眼皮沉重、哈欠连天,随着第一节课铃声响起,教室里此起彼伏的"点头"现象已成为当代高中教育的独特风景,这种现象背后,折射出青少年成长过程中的多重困境,值得教育工作者深入探究。

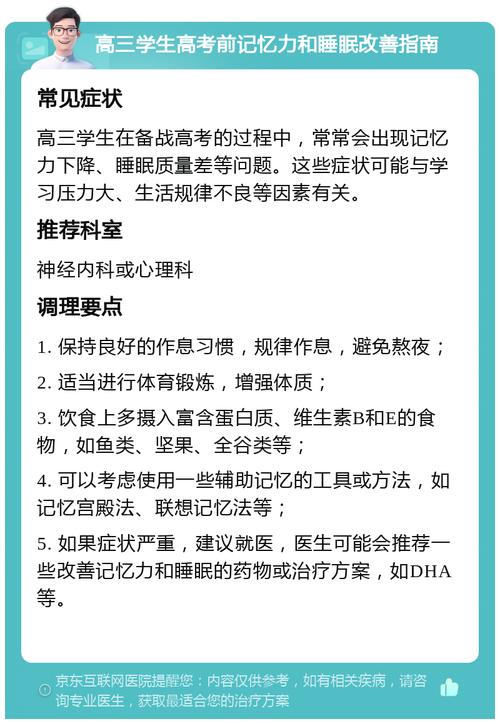

生理节律与作息制度的错位冲突 现代睡眠医学研究表明,青春期褪黑素分泌周期较成人普遍推迟2小时,这意味着当成年人已进入深度睡眠时,青少年的大脑仍处于清醒状态,而我国现行教育体系普遍要求高中生7:20前到校,导致学生实际睡眠时间与生物钟需求形成显著冲突,某重点中学的问卷调查显示,76%的学生存在"入睡困难"症状,平均入睡时间在23:30以后。

营养不良与能量供给的恶性循环 当我们在教室里看到学生困倦时,往往忽视了课桌下藏着的早餐秘密,调查显示,近半数学生选择用面包、饼干等速食应付早餐,仅有12%的学生能保证蛋白质和膳食纤维的合理摄入,某三甲医院营养科跟踪研究发现,长期碳水化合物单一摄入会导致血糖骤升骤降,这正是第二节课普遍出现注意力低谷的生理诱因。

课堂互动与知识输入的效率失衡 传统讲授式教学与现代青少年认知习惯的矛盾日益凸显,神经教育学实验证实,青少年专注力维持时长约为15-20分钟,而标准课堂的知识输入密度往往超出这个临界点,某示范性高中的对比实验显示,采用"讲授+讨论+实践"的三段式课堂结构,学生专注度提升43%,知识点留存率提高28%。

心理压力与情绪疲劳的叠加效应 在升学压力下,高中生普遍处于慢性应激状态,心理学量表测评显示,62%的高二学生存在中度以上焦虑症状,这种持续的心理负荷会显著降低前额叶皮层活跃度,导致认知功能下降,典型案例显示,某重点班学生在连续三周高强度备考后,出现上课时短暂睡眠的"微睡眠"现象。

电子设备与睡眠质量的隐形杀手 智能设备的蓝光辐射对青少年睡眠的破坏常被低估,某市疾控中心调查发现,高中生睡前使用手机时长平均达87分钟,导致褪黑素分泌量减少23%,更值得警惕的是,碎片化信息接收正在重塑青少年大脑的神经回路,使其在系统化知识学习时产生认知倦怠。

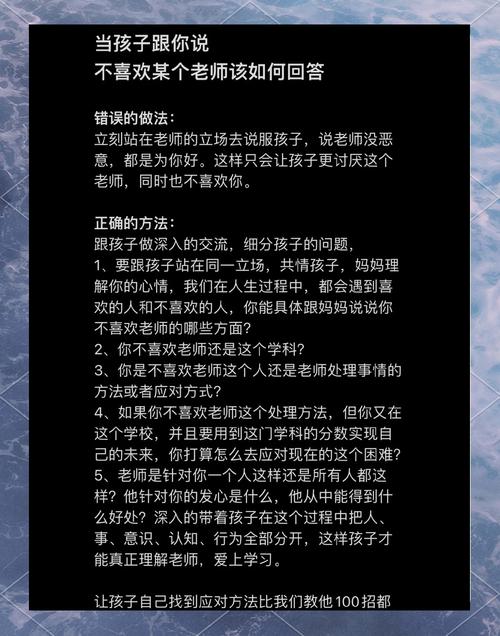

教育应对策略:

-

作息制度革新:建议学校推行弹性早读制度,将知识类课程安排在9:00后,北京某中学试点推迟半小时到校后,学生课堂活跃度提升31%。

-

膳食指导计划:建立校园营养师制度,设计符合青少年代谢特点的课间餐方案,上海某国际学校推出的"能量立方"计划(包含坚果、奶酪、果蔬),使学生上午精力水平提升27%。

-

课堂教学改革:推广"20+15+10"教学模式(20分钟讲授+15分钟讨论+10分钟实践),广东某实验中学采用该模式后,课堂参与度达92%。

-

心理健康支持:构建"三级预警"心理干预体系,包括日常压力监测、团体辅导课程和个体咨询通道,浙江某重点高中实施该体系后,学生焦虑指数下降19个百分点。

-

数字素养培养:开设"科学用脑"选修课,教授时间管理和数字设备使用规范,成都某中学的实践表明,系统训练可使学生的有效学习时间延长40分钟/日。

在这场与困意的持久战中,我们需要认识到:课堂上的每个哈欠都是青少年发出的求救信号,解决这个问题不能依靠简单的纪律约束,而应该建立涵盖生理健康、心理支持、教学创新等多维度的协同机制,当教育者开始真正倾听身体的诉求,尊重成长的规律,我们才能让知识传递回归应有的温度与效率,这不仅是提升教学质量的必经之路,更是守护青少年健康成长的责任担当。