解读"不想上学"背后的多重密码

当孩子说出"我不想上学"时,这绝非简单的叛逆宣言,就像一株停止生长的植物,我们首先要做的不是强行施肥,而是观察土壤的温度与湿度,教育心理学研究表明,80%的厌学行为背后都隐藏着未被理解的心理诉求。

在学业压力维度,上海某重点中学的调查显示,初中生日均作业时间超过4小时后,学习效能曲线呈断崖式下跌,那些被分数异化的评价体系,正在消解孩子对知识的天然好奇,在社交层面,校园里的隐形暴力——同伴排斥、教师无意间的区别对待,都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草,而家庭系统中,父母将自我期待投射到子女身上的"替身焦虑",往往制造出窒息的教育生态。

青春期特有的心理图景更值得关注,前额叶皮层发育滞后于边缘系统的生理现实,让青少年在理性与感性间摇摆不定,当抑郁情绪、焦虑障碍这些心理暗流涌动时,"不想上学"可能成为他们能发出的最清晰求救信号。

沟通迷局:那些适得其反的"为你好"

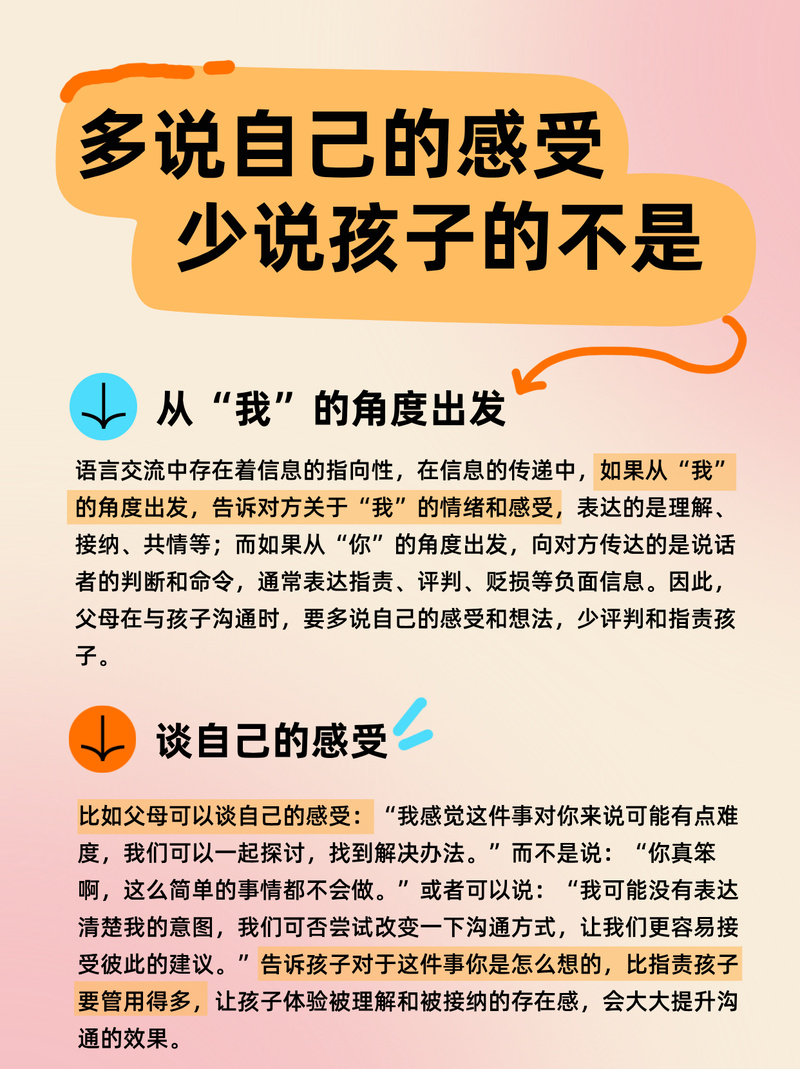

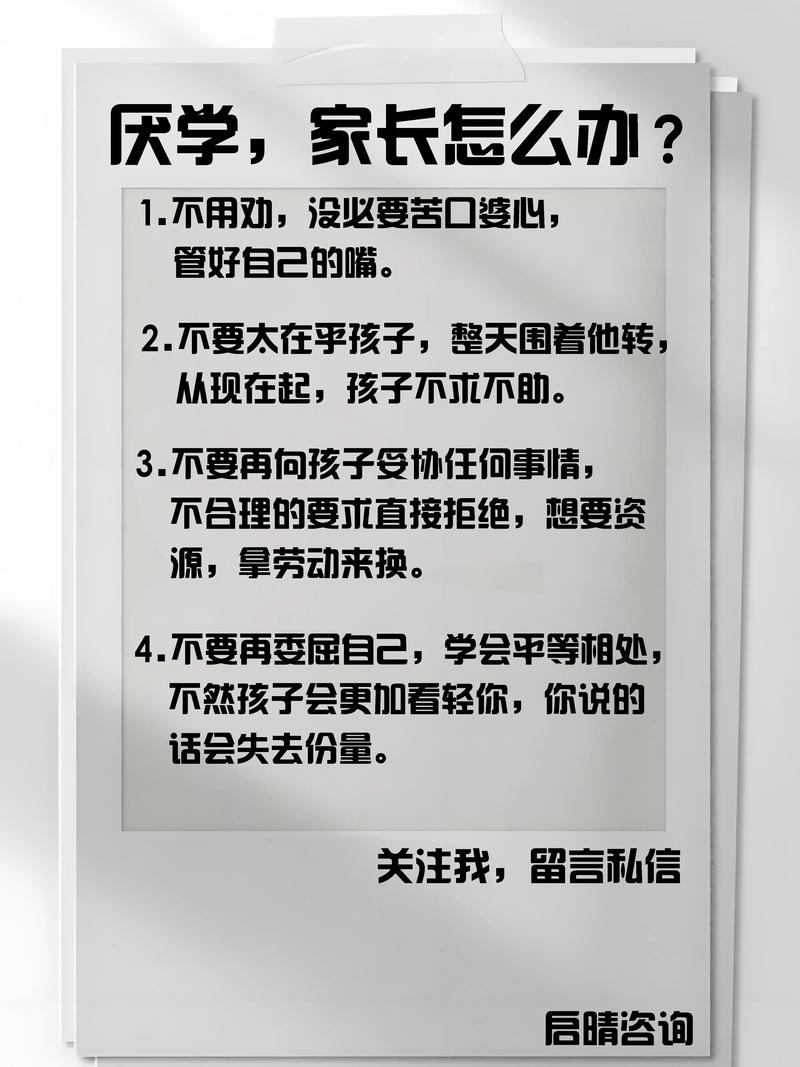

面对孩子的拒学宣言,许多家长陷入本能反应模式,质问式的"不上学你能干什么"将孩子推向对立面,包办式的"妈妈帮你请假"消解了成长责任,威胁式的"现在就收拾书包打工去"关闭了沟通通道,这些应激反应背后,是成人世界对失控的深层恐惧。

某心理咨询机构的案例档案记录着典型对话: 家长:"我们这么辛苦供你读书,你对得起谁?" 孩子:"你们要的只是分数,不是我。" 这种错位的对话揭示着教育本质的异化,当学习沦为工具理性,当成长被简化为升学赛道,教育的温度正在流失。

教育理念的重构:从对抗到共生

芬兰教育改革的启示值得深思:将"学生为什么厌学"的追问转化为"学校如何变得更有吸引力",这种思维转换指向教育的本质回归——学习应该是生命自然生长的过程,而非工业化的标准生产。

共情能力的培养需要家长完成三个认知跃迁:从"问题孩子"到"孩子遇到了问题"的视角转换;从"改造孩子"到"共同成长"的关系重构;从"即时矫正"到"长期陪伴"的时空拓展,就像农人懂得尊重作物的生长节律,教育者需要发展出"教育等待"的智慧。

破局之道:三步唤醒内在动力

观察层:建立"教育显微镜"思维,记录孩子连续三周的作息规律、情绪波动曲线、社交互动模式,某初中班主任发现,某个"突然厌学"的学生,其情绪低谷总出现在周三下午——那天有他最恐惧的体育公开课。

对话层:实践非暴力沟通黄金四步:"妈妈注意到你这周有三个早晨胃痛(观察),你很担心学校发生的事对吗(感受)?我们需要怎样调整才能让你感觉好些(需求)?周末去郊外骑行时聊聊这个计划如何(请求)?"这种对话方式在北京市家庭教育指导中心的实践中,使亲子沟通效率提升40%。

行动层:构建"教育脚手架",包括但不限于:与学校协商阶段性弹性学习方案;设计"21天成长挑战"趣味打卡;创建家庭学习理事会实施民主管理,杭州某家庭的成功案例显示,通过将数学作业转化为超市采购实践,使孩子重燃学习兴趣。

教育生态的重建

当厌学成为系统性问题,需要构建支持性的教育生态圈,北京师范大学附属实验中学的"三级支持系统"值得借鉴:班级心理委员-年级辅导站-校级成长中心的联动机制,使危机干预成功率提升至78%,家庭需要成为"安全基地"而非"第二考场",父母要学会做"容器"而非"雕塑家"。

对于那些持续四周以上的拒学行为,专业心理援助不可或缺,上海精神卫生中心的青少年门诊数据显示,及时接受系统治疗的个案,两年内社会功能恢复率高达92%,这不是教育的失败,而是对孩子更深层的关爱。

教育从来不是一场竞速,而是静待花开的艺术,当孩子对学校说"不"时,恰恰是教育者反思与成长的契机,用共情化解对抗,以智慧重构路径,我们终将在迷雾中找到通向光明的教育之道,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"每个暂时落后的孩子,都是尚未被解读的教育诗篇。"