(全文约3500字)

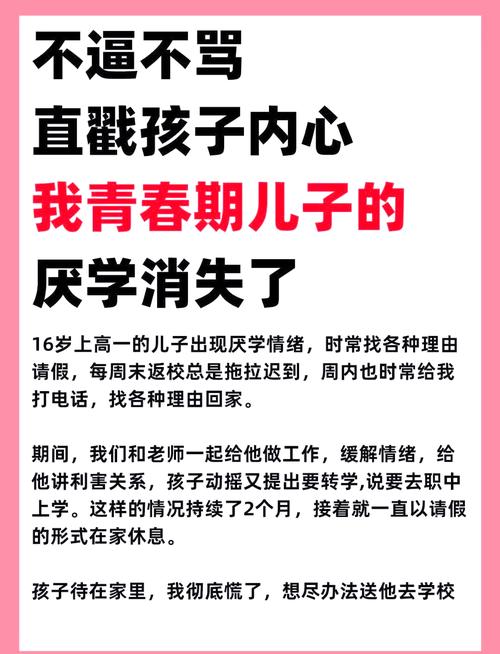

令人深思的教育困境 在北京市某重点中学的心理咨询室里,15岁的小雨蜷缩在沙发角落,她的书包里装着三天未完成的作业。"我就是不想学了"这句话,成为压垮母亲的最后一根稻草,这个场景正在全国各地的家庭中反复上演,根据2023年中国青少年研究中心的最新调查数据显示,我国中小学生存在厌学倾向的比例已达38.7%,较五年前上升了12个百分点,当教育焦虑与青春叛逆交织,当父母的期待与孩子的痛苦碰撞,这场没有硝烟的"学业战争"正在撕裂无数家庭。

深度解码厌学成因

-

家庭系统的隐秘创伤 在重庆某三甲医院青少年心理科,张主任发现80%的厌学案例都与家庭环境密切相关,过度控制的"直升机父母"、情感缺失的"影子家长"、盲目攀比的"鸡娃推手",这些不当教养方式正在摧毁孩子的学习内驱力,一位初二男生在沙盘游戏中用围墙将父母隔绝在外,他坦言:"每次考试就像在走钢丝,考好了是应该的,考差了就是罪人。"

-

教育生态的结构性矛盾 江苏某重点小学的语文老师李敏发现,随着课业难度逐年提升,小学五年级的数学题已经涉及初中知识点,当教育沦为军备竞赛,超前学习成为常态,孩子们在知识海洋中溺水而不自知,更令人担忧的是,部分教师仍在沿用填鸭式教学,将生动的知识切割成冰冷的考点。

-

信息时代的认知冲击 15岁的小杰每天刷短视频超过6小时,"读书有什么用?网红一天赚的钱比我爸一年都多。"这种价值观错位正在消解传统教育的权威性,神经科学研究表明,高频次的信息刺激正在重塑青少年大脑的奖赏机制,使持续学习变得愈发困难。

-

青春期发展的必然阵痛 北京师范大学发展心理学团队跟踪研究发现,12-16岁青少年的前额叶皮层经历着重塑过程,这解释了为什么理智常被情绪淹没,正如心理学教授王琳所说:"厌学往往是青少年确立自我边界的非常态表达,是成长痛的具体投射。"

破局之道的四维重构

-

家长的自我觉察革命 上海家庭教育指导中心的首席咨询师陈默建议家长建立"情绪温度计":当孩子说"不想上学"时,请先记录自己的心率变化,案例显示,能够控制情绪反应的家长,解决问题的成功率提升63%,一位父亲在日记中写道:"当我停止咆哮,才发现儿子书包里藏着抗抑郁药。"

-

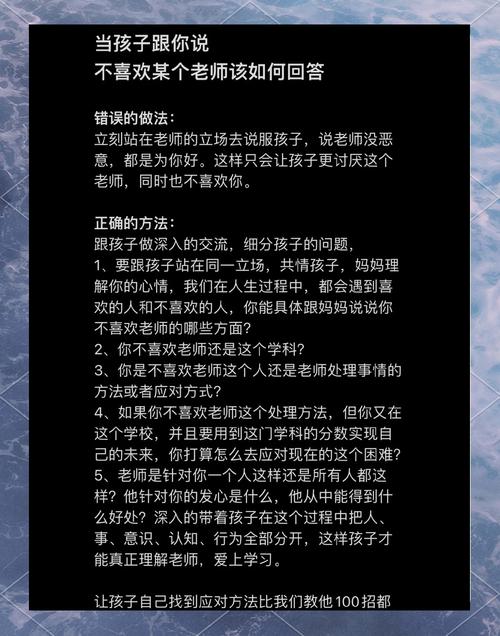

亲子关系的修复工程 广州某外国语学校的心理咨询室挂着这样一句话:"先连接,再纠正。"实践证明,每天15分钟不带评判的倾听,能使亲子关系温度提升40%,尝试用"我注意到你最近作业写到很晚"替代"你怎么又没完成作业",语言模式的转变往往能打开沟通的死结。

-

教育方式的范式转换 (1)目标分解技术:将"考上重点大学"分解为"本周掌握三个物理公式",心理学家证实,可达成的微目标能持续激活多巴胺分泌。 (2)兴趣唤醒策略:南京某中学开展的"学科探秘计划",通过博物馆研学、职业体验等方式,使学生的学科兴趣度提升55%。 (3)游戏化学习设计:杭州某培训机构开发的"数学大冒险"APP,用关卡制学习使完成率提升至92%。

-

支持系统的生态构建 成都七中建立的"家校医"三联干预机制值得借鉴:当学生出现厌学征兆时,班主任、心理教师、校医组成支持小组,必要时引入专业医疗机构,数据显示,该机制使严重厌学案例减少71%。

警惕三大教育误区

-

病急乱投医综合征 天津某初三学生被父母同时报了6个补习班,结果导致急性焦虑发作,教育专家提醒:盲目加码如同给疲惫的骆驼添加稻草。

-

学习至上论的陷阱 "除了学习你什么都不用管"这句话,正在制造大批"空心症"青少年,清华大学心理学系主任彭凯平指出:"完整的人格发展需要认知、情感、意志的均衡滋养。"

-

即时见效的幻想 深圳某家庭花费20万进行"厌学紧急救治",三个月后孩子再次辍学,真正的改变需要遵循教育规律,速效神话往往适得其反。

面向未来的教育觉醒 在浙江某所创新学校,学生们正在参与"学习自主权实验":自主制定学习计划,选择研究课题,参与教学评估,令人惊讶的是,曾被诊断为厌学的孩子在这里找回了求知的光芒,这个案例揭示的本质是:教育不是驯服,而是点燃。

当我们站在教育变革的十字路口,每个家长都需要完成认知升级:从"问题解决者"转变为"成长陪伴者",从"学业监工"进化为"生命导师",记住那个永恒的真理——教育的终极目标不是装满水桶,而是点燃火焰。

这场对抗厌学的战役,没有简单的胜负,它需要我们以更大的智慧理解成长,以更深的慈悲接纳不完美,以更坚定的信念静待花开,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"每个孩子都是一个完整的世界。"当我们学会用整个心灵去倾听,教育的奇迹就会在裂缝中照进阳光。