在南京某重点中学门口,一位母亲正与女儿激烈争执,女孩死死攥着书包带,眼泪在眼眶里打转:"我已经连续三个月没有周末了,今天真的不想去数学班。"母亲举着手机里的课程表,声音哽咽:"别人都在补课,你现在不学,中考怎么办?"这样的场景,在当代中国城市家庭中早已司空见惯,根据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,全国义务教育阶段学生参与校外培训的比例高达76.8%,而其中明确表示抵触情绪的学生占比超过四成,当教育焦虑演变成亲子关系的导火索,我们不得不思考:面对孩子的强烈抗拒,强迫参加辅导班究竟是教育的必需,还是成长的枷锁?

教育焦虑的根源探析

在深圳某重点小学家长群,凌晨两点仍在跳动的消息提示灯折射着当代家长的集体焦虑,王女士的遭遇颇具代表性:原本成绩中等的儿子在参加某知名培训机构"小升初冲刺班"后,数学成绩从80分提升到95分,这种立竿见影的效果立即在家长群体中引发连锁反应,心理学研究显示,这种"剧场效应"正在制造恶性循环——当第一排观众站起来,后面的人不得不全部起立,最终所有人都失去了舒适观看的资格。

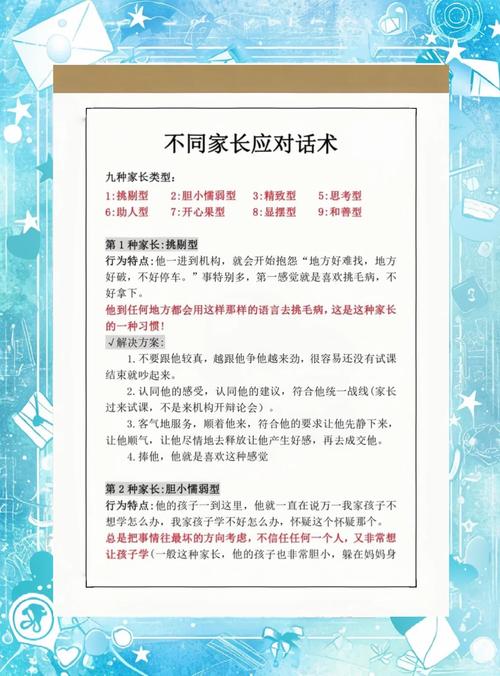

教育产业化浪潮下,培训机构精心设计的营销话术不断刺激着家长的神经,某知名教辅机构的广告语"您来,我们培养您的孩子;您不来,我们培养您孩子的竞争对手"直击家长最敏感的痛点,资本驱动下的教育市场,通过制造恐慌不断收割焦虑红利,根据中国教育学会调查数据显示,家长每年在课外辅导上的平均支出已占家庭可支配收入的22.3%,这个数字在北上广深等一线城市更是高达35%以上。

强迫教育的隐性代价

在北京某三甲医院心理科诊室,14岁的抑郁症患者小林向医生吐露:"每天睁开眼就是各种补习班,我感觉自己像台学习机器。"这样的案例绝非个例,中国青少年研究中心2023年发布的《中小学生心理健康蓝皮书》显示,长期被迫参加课外培训的学生群体中,出现焦虑症状的比例是普通学生的2.3倍,抑郁倾向发生率高出1.8倍,更值得警惕的是,这种心理创伤往往具有持续性,某985高校新生心理普查数据显示,超过60%的学生表示中学阶段的过度培训经历仍在影响当前的学习状态。

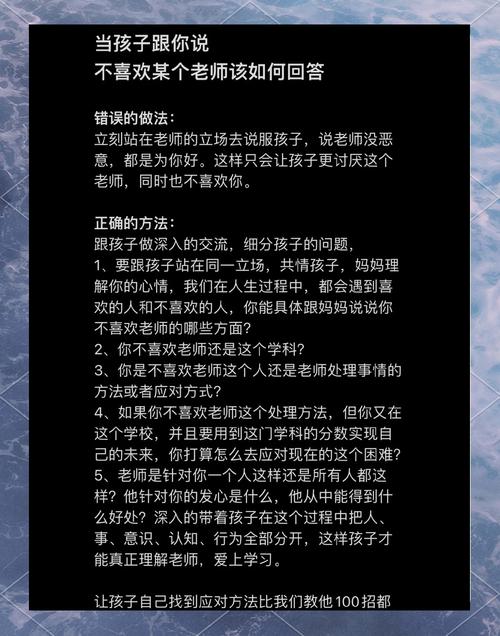

亲子关系方面,上海某区教育局的跟踪调查揭示出令人忧虑的趋势:在强制参加3个以上课外班的学生家庭中,78%的家长承认与孩子存在严重沟通障碍,47%的青少年表示"在家感觉窒息",教育本应是增进理解的桥梁,却在功利化追逐中异化为撕裂亲情的利刃,某重点中学班主任讲述的真实案例极具警示意义:一位常年年级前十的"学霸",在高考前夕烧毁所有辅导资料,留下"我终于自由了"的字条离家出走。

抗拒背后的真实诉求

当10岁的萌萌在作文中写下"我最想要的生日礼物是一个完整的周末"时,折射出的是当代儿童被严重压缩的成长空间,华东师范大学的追踪研究表明,每周课外培训超过10小时的学生,其自主探索时间不足普通学生的1/3,这种时间剥夺直接导致创造力的萎缩——在教育部组织的青少年科技创新大赛中,过度培训学生的作品原创性评分比对照组低41%。

个性化发展需求与标准化培训体系的矛盾日益凸显,在北京某机器人兴趣班,指导老师发现一个令人深思的现象:那些被迫来"提升逻辑思维"的学生,其作品完成度远低于自主选择参与的孩子,脑科学研究证实,被动学习状态下,前额叶皮层的活跃度仅为主动学习时的60%,这种神经机制差异直接决定了知识内化效率的高低。

突围之路:构建新型教育生态

在浙江某实验小学,一场别开生面的"家庭议会"正在进行,12岁的天天与父母平等讨论着课外班安排,最终达成"保留最感兴趣的编程课,腾出时间参加航模社团"的协议,这种协商式教育正在催生新的可能,教育专家建议采用"三三制"时间管理:将课余时间均分为学业巩固、兴趣发展、自主休闲三个板块,既保证基础学习,又尊重成长规律。

替代性学习方案展现出独特优势,广州某初中推行的"项目式学习"计划中,学生们通过策划校园科技节、运营模拟公司等实践项目,其团队协作和问题解决能力的提升幅度是传统培训模式的2倍以上,这种体验式学习不仅契合认知发展规律,更在真实情境中培养了课堂难以传授的核心素养。

家长角色的范式转换

在成都某社区家长课堂,心理咨询师正在带领家长们进行"焦虑指数自测",这种自我觉察是角色转变的关键第一步,值得借鉴的案例来自杭州张先生一家:当发现儿子对物理实验的浓厚兴趣后,他们果断停掉重复性习题班,转而支持孩子组建家庭实验室,三年后,这个少年在全国青少年科技创新大赛中斩获金奖。

构建支持系统的具体路径包括:建立学习成长档案,定期与孩子进行"教育会谈";善用公共教育资源,如图书馆、科技馆、社区实践基地等;培养"成长型思维",将关注点从单纯分数扩展到品格塑造、兴趣培养等维度,北京某重点高中开展的"家长成长营"实践显示,参与系统培训的家长群体,其子女的心理健康指标显著优于对照组。

教育终究是面向未来的事业,当我们在补习班的漩涡中焦虑徘徊时,不妨聆听法国教育家卢梭的箴言:"最好的教育是无所作为的教育:学生看不到教育的发生,却实实在在地影响着他们的心灵。"在知识获取日益便捷的今天,比强迫孩子坐进辅导教室更重要的,是守护他们对世界的好奇,对学习的热情,对生命的感知,或许某天,当我们的孩子回首成长之路时,最感激的不是那些被强塞的知识点,而是在自主探索中获得的勇气,在选择中被尊重的尊严,在试错中被包容的温暖,这,才是教育最本真的模样。

(全文共2568字)