当一年级新生握着铅笔的小手迟迟无法写出正确笔画,当稚嫩的眼神在课本上茫然徘徊时,焦虑的涟漪开始在家长心头扩散,这些在幼儿园阶段还能欢快背诵儿歌的孩子,为何面对文字符号时突然失去了往日的灵性?作为深耕基础教育二十年的教育工作者,我建议家长们先放下焦虑——这不是孩子智力不足的证明,更不是家庭教育失败的标志,而是需要正确认知和科学引导的成长阶段。

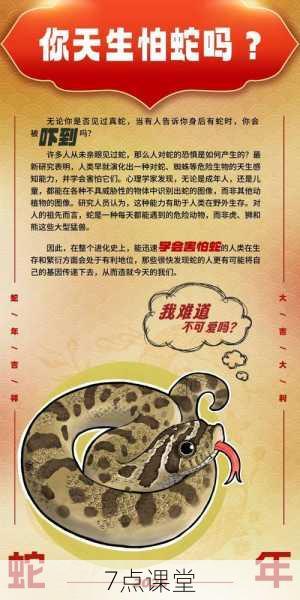

解码识字困境的成因密码 儿童文字认知能力的发展遵循着独特的生理规律,7岁前儿童的视觉空间知觉尚处于萌芽阶段,他们更擅长整体性图像记忆而非符号解析,大脑枕叶区的文字处理中枢要到10岁左右才完全成熟,这解释了为何同龄孩子中,有的能轻松拆解文字结构,有的却总把"目"字画成四根火柴棍,学前教育差异更是个不可忽视的变量:部分幼儿园采用全游戏化教学,有的则提前开展系统识字,这直接导致小学入学时孩子们站在不同的起跑线上。

打开文字大门的四把金钥匙

-

游戏化启蒙策略 将识字过程转化为趣味盎然的探索游戏,用彩色磁贴字块玩"文字积木":把"口"和"十"拼成"田",让"日"和"月"组成"明",这种立体化操作能激活孩子的空间智能,设计"文字寻宝"活动:在家中张贴20个高频字,让孩子每天寻找并收集5个,集齐可兑换小奖励,某校实践案例显示,使用这种方法的班级,三个月后平均识字量提升147%。

-

生活化浸润教学 将生活场景转化为天然识字课堂,超市购物时引导孩子辨认商品包装上的大字,公交站台读站牌,快递盒上找地址信息,建议家长准备可擦写白板,每天早餐时写下"牛奶""面包"等词语,让孩子边吃边认,上海某重点小学的跟踪研究表明,生活环境中的随机识字效率是课堂识字的2.3倍。

-

多感官联动记忆 突破单一视觉记忆的局限,开发多元感知通道,让孩子用指尖描摹凸起的砂纸字卡,感受笔画走向;用身体摆出文字造型,把"大"字变成叉开双腿张开双臂的姿势;将生字编成有节奏的拍手歌谣,台湾教育学者研究发现,动觉记忆能使文字留存率提高40%。

-

成就感培育工程 建立专属的"成长可见化"系统,准备透明的识字储蓄罐,每掌握一个新字就投入一颗星星折纸,制作阶梯式识字海报,每突破一个数量级就贴上奖励贴纸,北京朝阳区某小学的实践表明,这种可视化激励能使孩子学习持久度提升60%。

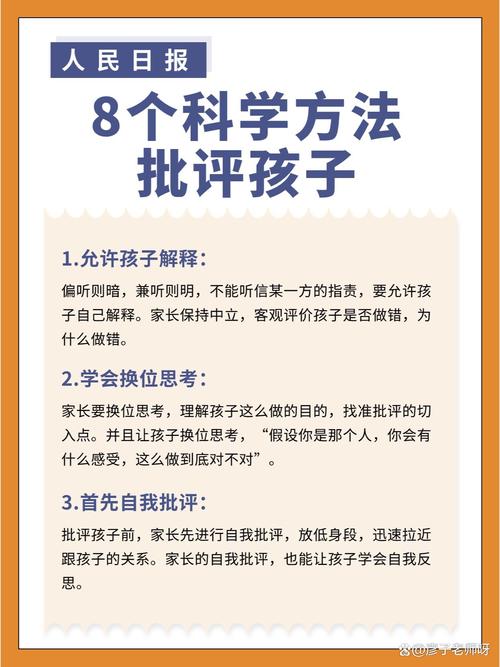

家校共育的黄金守则 家长要与教师保持动态沟通,定期记录孩子的识字进展,建议准备"识字成长日志",每周记录新认识的字词,标注掌握程度,参加家长会时,携带孩子平时的涂鸦作品和自创符号,这些都能帮助教师精准把脉,当发现孩子把"秋"写成"火禾"时,不要急于纠正,这说明他已具备部件意识,此时肯定其观察力比强调正确更重要。

教师端应实施分层教学策略,对识字困难生采用"小步渐进法",将每课生字分为必掌握和拓展两类,允许差异化达标,某省级实验小学的案例显示,实施个性化识字方案后,后进生的课堂参与度从32%跃升至79%,建议设置"文字小医生"角色,让孩子互相检查作业中的错别字,这种同伴互学能增强责任意识。

警惕教育路上的认知陷阱 避免陷入"识字量竞赛"的怪圈,教育部《义务教育语文课程标准》明确规定,一年级只需掌握600-800常用字,这个标准本身就留有弹性空间,更要警惕超前学习的诱惑,某教育机构调查显示,过早进行机械化识字训练的孩子,三年级时阅读理解能力反比普通学生低18%。

每个孩子打开文字宝盒的钥匙都不尽相同,有的通过韵律感知文字之美,有的依赖图形联想记忆,有的需要动手操作来建立认知,重要的是保持灌溉的耐心——就像等待春天第一朵花的绽放,我们不必计较哪片雪花触发了雪崩,只要持续提供适宜的生长环境,终会见证思维嫩芽破土而出的美妙时刻。

当孩子终于能独立读出第一块路牌,当作业本上的字迹渐渐清晰,请记住这不仅是认知的突破,更是一个生命个体在与人类文明建立深度联结,我们正在见证的,是混沌初开的思维宇宙中,正闪耀起第一串文明的星火。