在高考倒计时牌的数字昼夜翻转中,高三教室的日光灯总比晨光早亮,又比星辰晚熄,这个特殊的群体正承受着中国教育体系中最具象征意义的压力考验——某重点中学心理辅导室的数据显示,2023年接收的咨询案例中,考前焦虑占比达72.8%,睡眠障碍发生率为65.3%,更有38.7%的学生出现过应激性躯体症状,这些冰冷的数字背后,是无数在题海与期待中浮沉的年轻生命,亟待我们用教育智慧搭建起理解与支持的桥梁。

解构压力源:看见冰山下的真实困境

在晚自习后空荡的教室里,总能看到伏案补作业的身影,他们的书包里除了课本还装着褪黑素和眼药水,这种表面上的"努力"背后,往往潜藏着复杂的压力网络:既有社会期待编织的"成功学"枷锁,也有同辈竞争催生的自我怀疑,更有家庭代际创伤的隐性传递。

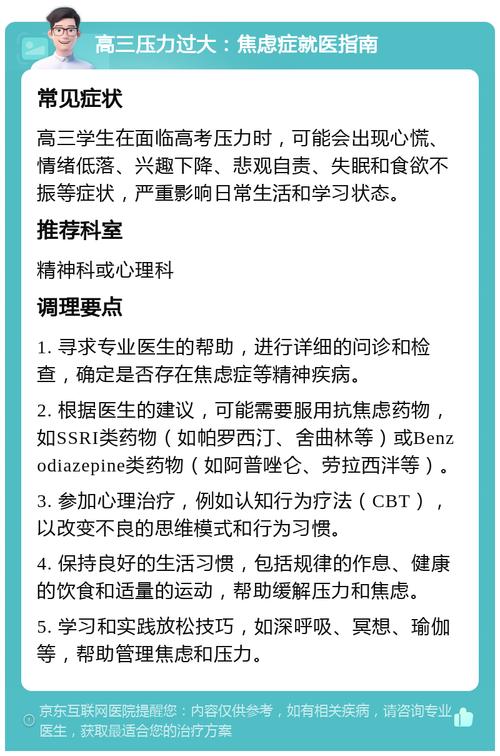

一位省重点中学班主任的班级日志记录着这样的日常:凌晨1点收到学生发来的数学题照片,清晨6点又收到家长询问孩子月考排名的短信,这种24小时不间断的焦虑传导,使得压力像滚雪球般积累,神经科学研究表明,长期处于高压状态会引发前额叶皮质功能抑制,这正是许多学生后期出现"越努力成绩越下滑"现象的生物性解释。

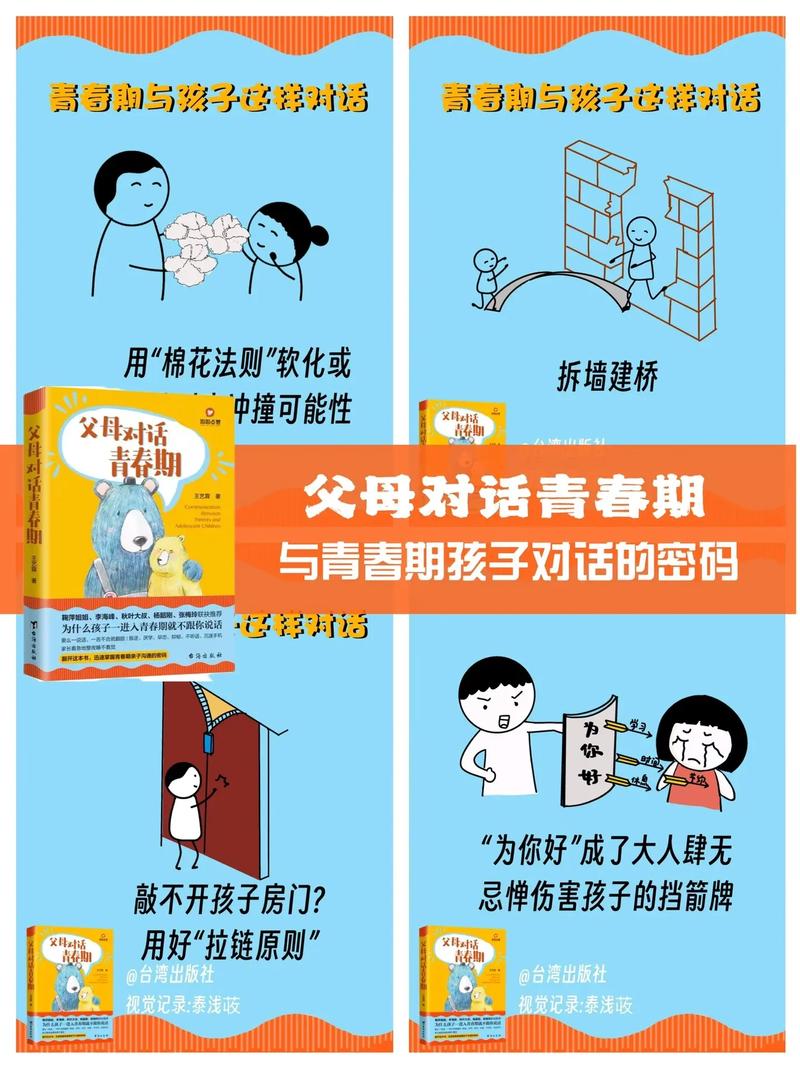

破译心灵密码:建立有效沟通的黄金法则

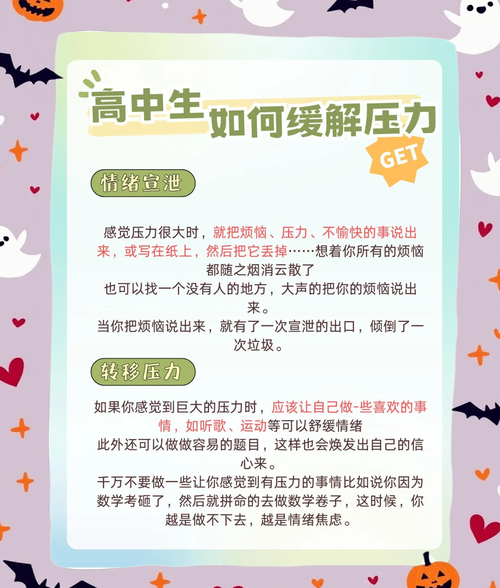

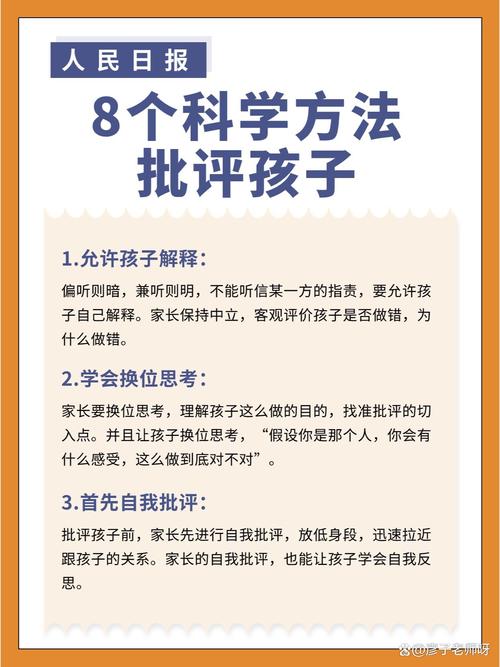

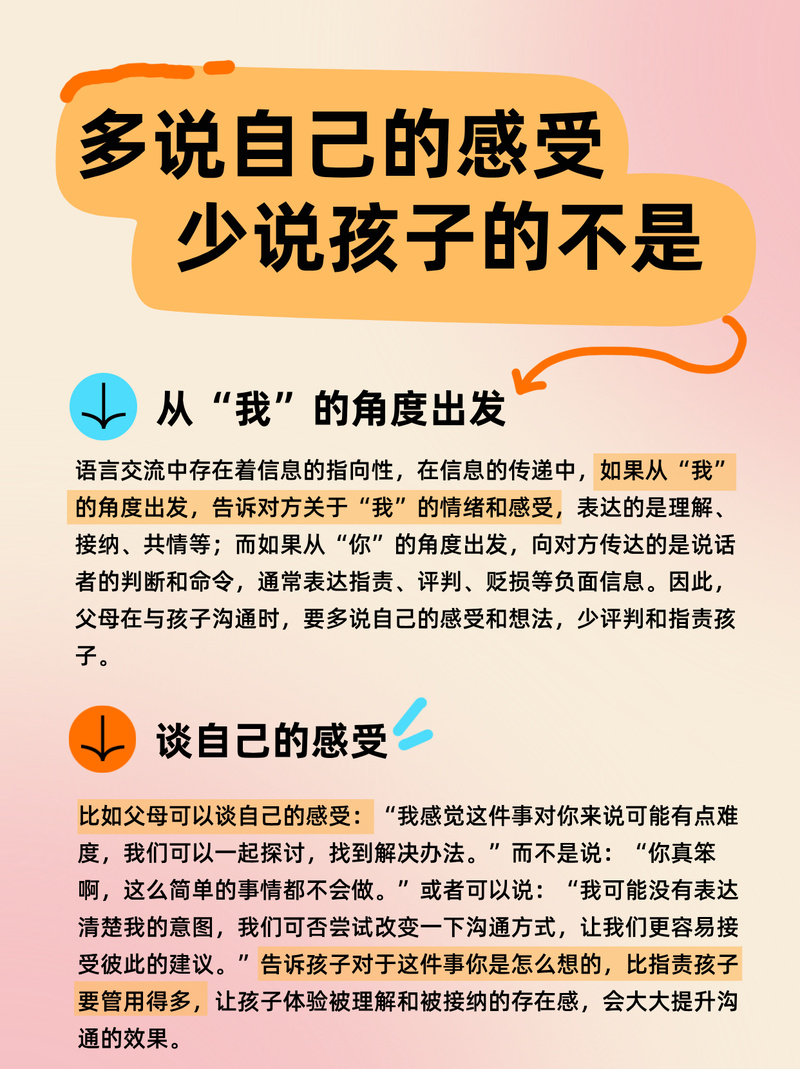

真正有效的疏导始于"看见",当孩子说"考不好人生就完了"时,我们需要解码背后的心理语言——可能是对失败的灾难化想象,或是自我价值感的过度绑定,这时候的回应不应该是"别多想"的无效安慰,而是用"我理解你的害怕"开启共情通道。

某重点高中特级教师分享的成功案例值得借鉴:面对因模考失利自暴自弃的学生,她没有急于分析试卷,而是带着学生在操场散步三圈,等情绪平复后才说:"我注意到你最近在立体几何上的进步,这需要很强的空间思维能力。"这种具体化的肯定,往往比泛泛的鼓励更有穿透力。

重塑认知图式:构建抗压的心理韧性

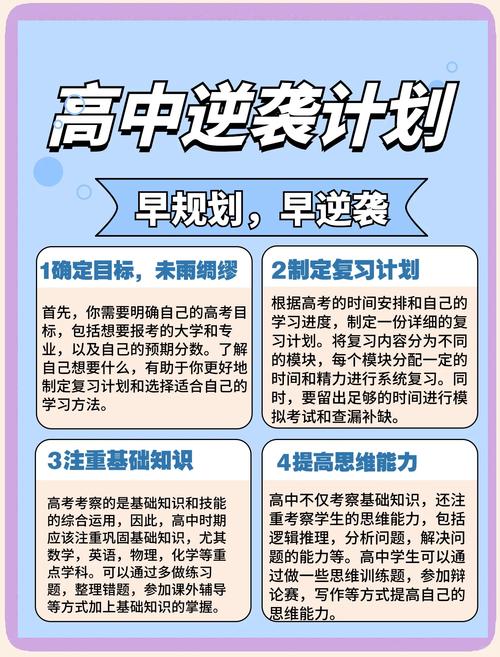

认知行为疗法中的"三栏记录法"在实践中展现出独特价值:指导学生将"自动思维"(如"这次考砸了")、"认知扭曲"(如"全盘否定")、"理性回应"(如"单次考试不能定义能力")分栏记录,海淀区某示范校的心理健康课数据显示,坚持练习该方法的学生,焦虑水平在8周后平均下降41%。

清华大学积极心理学研究中心推荐的"优势日记"同样有效:每天记录3个展现个人优势的细节,这不仅能矫正过度关注缺点的认知偏差,更能帮助学生建立稳固的自我认同,就像某位学生在日记中写的:"今天解出了物理难题,这说明我的逻辑思维能力在提升。"

家庭支持系统:构建良性的教育生态

家长的角色定位需要从"监工"转向"守望者",上海教育科学研究院的调查显示,过度干预型家庭的孩子抑郁风险是支持型家庭的2.3倍,明智的做法是建立"安全-挑战"平衡区:既要创设温暖的情感港湾,又要适当设置合理挑战,比如在周末安排家庭电影夜,同时约定每天1小时自主复习时间。

饮食调节常常被忽视的"减压利器",富含色氨酸的香蕉、杏仁能促进血清素分泌,深海鱼中的Omega-3脂肪酸有助于改善情绪,北京某重点中学的实践表明,科学配餐的学生群体,其情绪稳定性比普通食堂就餐组高出28个百分点。

时间管理革命:打破低效的勤奋假象

在高三这个特殊阶段,推荐采用"模块化时间管理法":将每天划分为3个90分钟的高效学习模块,间隔安排20分钟的正念冥想或轻运动,衡水中学的跟踪调查显示,这种节奏能使学习效率提升37%,同时降低疲劳累积。

"错题重构策略"比题海战术更有效,建议学生建立"三级错题档案":一级记录原题,二级分析错误根源,三级提炼思维模型,杭州某重点高中的实践表明,该方法能使同类题型正确率提升62%。

教育的真谛不在于塑造完美的高分机器,而在于培养具有抗挫力的完整人格,当我们用理解融化焦虑的坚冰,用智慧点亮希望的火种,每个高三学子都能在压力淬炼中完成生命的华丽蜕变,这需要教育者保持"静待花开"的定力,更需要整个社会构建起尊重成长规律的支持系统,正如那间总亮着灯的教室,我们既要成为照亮前路的灯塔,也要做永远接纳归航的港湾。