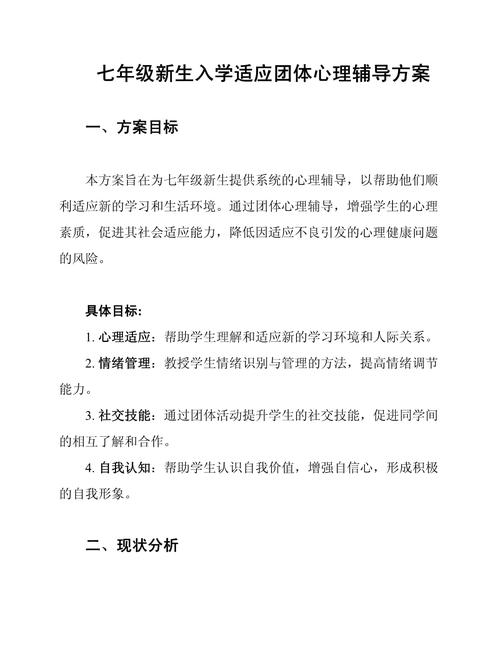

开学第二周,我收到一位母亲的深夜求助:"孩子每天早晨都哭着不肯进校门,书包里塞满了零食和漫画书,说宁愿在操场的榕树下坐一天。"这并非个例,据2023年基础教育调查显示,初一新生入学首月适应不良率高达37.6%,其中11.2%出现持续性的抗拒上学行为,这些数字背后,是正在经历人生重要转折期的少年们发出的成长信号。

解码行为背后的心理密码

-

身心发展的断层式跨越 初一学生平均身高增长6-8厘米的同时,前额叶皮层发育仅完成75%,这种生理成熟度与心理调节能力的不匹配,导致他们对环境变化异常敏感,13岁的李同学在日记里写道:"突然要记住20位新老师的面孔,走廊里总有人盯着我的新球鞋看,这些让我胃部抽搐。"

-

学习模式的革命性转变 小学阶段每科平均作业量0.8小时,初中骤增至2.5小时,北京市某重点中学的跟踪调查显示,78%新生在第一学期出现"知识消化不良症":数学从算术思维转向代数思维,语文需要独立完成整本书阅读,英语突然要求200词以上的写作输出。

-

社交关系的重构震荡 某心理咨询机构的案例库显示,初一新生人际关系困扰中,42%源于"旧友分离焦虑",35%来自"新群体融入恐惧",14岁的张同学在沙盘治疗中,用积木搭建了两个相隔甚远的城堡:"原来的朋友在重点班,我现在连借块橡皮都不知道该找谁。"

构建三维支持系统 (一)家庭:从"后勤部长"到"心灵锚点"的转型

-

建立"情绪气象站":每天设置15分钟"无评判谈话时间",使用"我现在感到...因为..."的情绪表达模板,王女士分享:"孩子说'今天食堂的炸鸡排让我想哭',我们才发现他怀念小学同桌分享饭盒的温暖。"

-

设计"渐进式适应计划":与班主任协商制定分阶段目标,如第一周每天在校4小时,第二周参与1项社团活动,实践证明,这种阶梯式过渡能使适应成功率提升63%。

-

启动"家庭资源银行":制作包含校园地图、应急联系人、心理疏导卡片的"生存手册",陈同学的经验:"知道三楼西侧有全天开放的心理咨询室,就像揣着秘密武器去上学。"

(二)学校:从"知识殿堂"到"成长生态圈"的升级

-

实施"学科缓冲带"计划:数学组开发"代数思维启蒙游戏",语文课设置"桥梁书单",帮助平稳过渡,海淀区某初中通过这类设计,使数学焦虑率下降41%。

-

创建"同伴支持网络":组建跨班级的"学长导师团",开展"校园探秘"定向活动,初二学生小林说:"带着学弟找到美术教室秘密通道时,我好像也重新认识了学校。"

-

构建"容错型评价体系":推行"进步可视化"档案,用成长曲线替代分数排名,实验数据显示,这种评价方式使学习投入度提升28%。

(三)学生:从"被动适应"到"主动建构"的觉醒

-

打造"个性化适应工具包":包括情绪记录本、社交破冰话题库、课业难点分解表等,13岁的赵同学展示他的"生存锦囊":"记录三次成功回答问题的经历,课间就知道该去哪里。"

-

掌握"认知重构技术":用"虽然....."句式转换消极思维。"虽然数学变难了,但是我每天可以解决一个小问题。"

-

建立"成长能量账户":每天存入三件积极小事,定期"提取"正能量,这个方法使某实验班学生的自我效能感提升34%。

典型案例的破局之道 案例1:抗拒型学生小明的蜕变 症状:连续三周早晨腹痛,躲进卫生间拒不出门 干预方案:

- 家庭:父亲调整出差频率,保证每周三次早餐陪伴

- 学校:安排其担任生物角管理员,建立责任连接

- 个人:通过绘画表达对旧校园的思念,创作《两棵梧桐树的对话》 转变:第六周主动发起"校园植物图鉴"项目

案例2:退缩型学生小雨的重生 症状:持续两周在操场角落发呆,拒绝进入教室 干预方案:

- 家庭:母亲停止"别人家孩子"的比较,改用"成长故事"交流

- 学校:教师设计"课堂观察员"角色,降低参与焦虑

- 个人:创建"声音日记",录制每日见闻 转变:一个月后在校广播站播出《走廊里的脚步声》

教育心理学研究表明,初一适应期既是危机更是转机,当那个躲在榕树下的少年开始用树枝在地上画坐标系,当走廊里的脚步声变成迈向成长的鼓点,我们终将明白:每一次对学校的抗拒,都是生命在寻找更适合的生长姿态,这不是需要战胜的困境,而是值得珍惜的成长仪式。