当书房传来铅笔折断的脆响,当橡皮擦在作业本上划出愤怒的轨迹,无数家庭正在上演相同的教育困境,面对捧着游戏机两眼放光、翻开作业本就哈欠连天的孩子,家长们往往陷入非此即彼的思维定式:要么化身"作业监工"严防死守,要么妥协让步听之任之,这种教育困局的本质,实则是儿童心理发展规律与成人教育理念的错位碰撞。

解码儿童逃避作业的心理机制

儿童大脑前额叶皮层的发育要持续到25岁,这意味着他们天生缺乏成熟的自我控制能力,当手机游戏瞬间释放的多巴胺与作业带来的延迟满足形成鲜明对比,神经系统的本能选择不言而喻,发展心理学研究显示,7-12岁儿童注意力的"生理续航"仅为20-30分钟,远超这个时限的作业要求必然引发心理抗拒。

更为深层的原因是成就动机的异化,当作业沦为机械重复的"打卡任务",当批改痕迹变成刺目的红色警告,学习本身就失去了内在吸引力,教育神经学实验证实,长期处于压力状态下的学习,会使海马体持续分泌皮质醇,最终导致记忆力减退和认知功能损伤。

传统教育手段的三大误区

高压政策如同在教育火药库旁点燃火柴,某重点小学的跟踪调查显示,长期被家长监督写作业的学生,初中阶段厌学率高达63%,这些孩子将学习与负面情绪建立神经联结,形成条件反射式的排斥反应。

物质奖励构建的是脆弱的外在动机系统,当奖励阈值不断攀升,当游戏段位带来的成就感碾压作业小红花,这种激励机制就会全面崩盘,更危险的是,这种交易式教育会扭曲孩子的价值认知,使他们将学习等同于换取奖赏的苦役。

放任自流则是走向另一个极端的教育弃权,脑科学研究表明,儿童前额叶需要外界搭建的"脚手架"来训练自我管理能力,完全自主的学习模式,就像让没有指南针的水手远航,最终会在娱乐的汪洋中迷失方向。

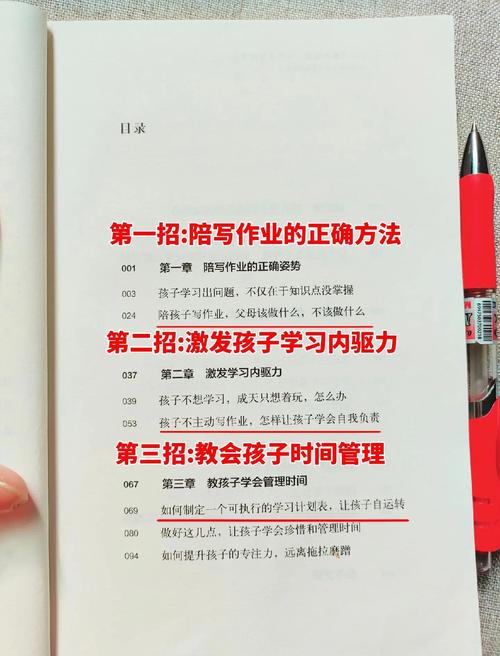

构建自主学习系统的五大策略

学习环境的塑造需要仪式感魔法,在朝阳区某实验小学的教改实践中,教师们创造性地采用"知识寻宝图":将作业分解为若干个通关任务,每个任务点设置思维导图线索,三个月后,学生作业自主完成率提升47%。

游戏化学习不是简单的形式包装,而是深层动机的转化,数学作业可以变身"密室逃脱",需要解开方程才能获得开门密码;语文背诵可以设计成"诗词擂台赛",用累计积分兑换社会实践机会,这种设计巧妙地将多巴胺分泌机制与知识获取相结合。

责任意识的培养需要真实的情景赋能,海淀区某家庭创新采用"家庭学术委员会"制度,让孩子轮流担任作业审核委员,当角色转换为管理者,孩子们不仅提高了作业质量,还自发制定了《错题研究手册》。

阶梯式激励机制要遵循"最近发展区"原则,将大目标分解为可视化的小里程碑,每个阶段设置不同类型的反馈:即时反馈可以是知识应用的机会,延时反馈则可设计为社会实践奖励,这种复合型激励能同时满足短期成就感和长期价值感。

亲子互动模式需要双向赋能,深圳某教育工作室研发的"家庭学习契约"值得借鉴:父母和孩子各自列出期待与承诺,通过平等协商制定共守规则,当家长承诺"不在作业时间刷手机",孩子也更愿意履行学习约定。

把握自由与规则的平衡艺术

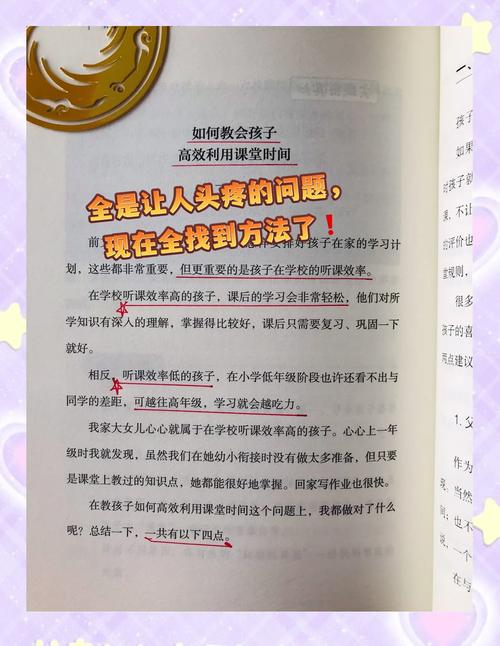

教育现场不应成为非黑即白的战场,智慧型家长懂得在"脚手架"与"自由港"之间寻找支点:低年级时通过"作业策略菜单"培养选择能力,高年级则过渡到"自主规划工作台",这种渐进式放权既保护了学习热情,又锻炼了自我管理能力。

在时间管理领域,"三区法则"展现独特价值:将每天划分为专注作业的"绿区"、自由支配的"蓝区"和亲子互动的"黄区",某家庭教育实验显示,采用该法则的家庭,孩子作业效率提升35%,家庭冲突减少60%。

这场关于作业的持久战,本质上是教育智慧的试金石,当我们放下"作业警察"的指挥棒,转而在孩子心中播撒自主学习的种子;当我们停止在催促与妥协间摇摆,转而为成长搭建适度的脚手架,教育的真谛自然显现,每个抗拒作业的孩子,都在用独特的方式呼唤更有温度的教育应答。