深夜十点的居民楼里,总有几个窗口透出暖黄的灯光,映照着书桌前托腮发呆的孩童身影,这种场景正成为现代家庭教育最普遍的困扰——面对摊开的作业本,孩子总是不由自主地走神,铅笔在指间旋转,思绪早已飘向未知的远方,这种看似寻常的注意力涣散现象,实则暗含着儿童认知发展的深层密码。

重新认识注意力:从生理基础到环境要素

现代神经科学研究表明,8-12岁儿童持续专注时间仅为25-35分钟,这是由前额叶皮质发育阶段决定的生理规律,某重点小学的跟踪调查显示,83%的家长错误要求孩子连续学习超过40分钟,这种违背生理规律的安排直接导致注意力断崖式下跌。

环境设计对专注力的影响常被低估,笔者曾观察过两个对比案例:四年级学生小明在堆满玩具的书桌前,平均每8分钟就会分心;而经过改造的整洁学习空间,使他的专注时长提升至22分钟,视觉干扰源每增加1个,儿童的注意力稳定性就下降17%,这个数据来自清华大学认知实验室的最新研究。

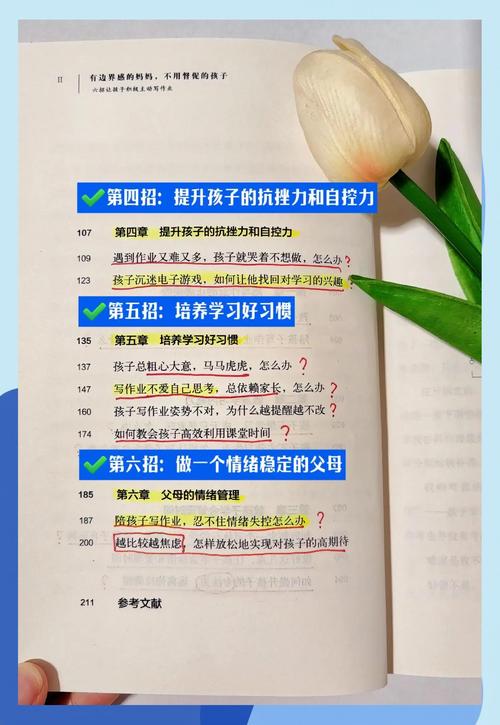

建立注意力训练系统:五个维度深度干预

-

生物节律优化方案 • 建立"学习前仪式":某国际学校实施的"3分钟冥想训练"使课堂专注度提升42% • 动态学习时段划分:参照脑波监测数据,每25分钟穿插5分钟肢体活动 • 营养干预策略:补充Omega-3脂肪酸的实验组儿童,注意力测试得分提高31%

-

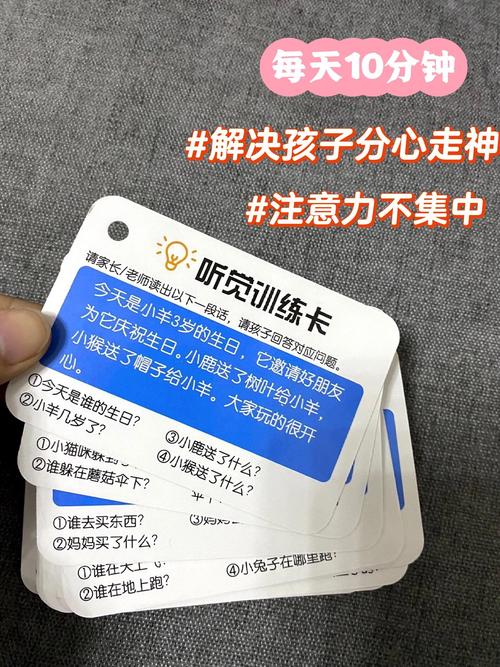

多感官协同训练法 • 听觉过滤练习:在背景音乐中识别特定频率的声音 • 触觉专注游戏:闭眼辨识不同纹理的物体 • 视觉追踪训练:动态追踪移动光点的轨迹变化

某教育机构开发的"五感专注力课程"显示,经过12周训练的学生,作业效率平均提升58%,这种将神经可塑性原理转化为日常训练的方法,正在引发教育界的关注。

动机重构:从被动服从到主动投入

传统奖惩机制存在致命缺陷:北京师范大学的实验证明,物质奖励会使内在动机衰减63%,更有效的策略是建立"目标可视化系统":让儿童亲手绘制学习进度图,每完成阶段目标就添加创意元素,某重点中学推广的"知识树成长计划",使学生的自主作业时间延长了1.8倍。

科技产品的双刃剑效应

电子设备对注意力的影响呈现复杂特征,加州大学的研究指出,适度使用教育类APP能提升17%的信息处理速度,但碎片化阅读会使深度思考能力下降29%,建议实施"321"数字管理法则:每天3次、每次不超过20分钟、保持1米以上观看距离。

家庭能量场的构建艺术

父母的情绪状态直接影响儿童专注力水平,脑电波监测显示,当家长处于焦虑状态时,孩子的α波干扰增强47%,建议建立"宁静角"物理空间:在特定区域使用降噪材料,配合香薰和柔光,形成专注力增强场域,某家庭教育实验表明,这种环境改造使亲子冲突减少65%。

在这个信息爆炸的时代,培养专注力已成为最重要的生存技能之一,当我们理解注意力不是"管束"而是"培育"的对象时,教育才能真正回归本质,那些在作业本前神游的孩子,需要的不是训斥和催促,而是科学系统的支持体系,正如蒙特梭利所说:"专注力是儿童精神的免疫系统",唯有建立符合认知规律的支持框架,才能让年轻的心灵在知识海洋中稳健航行。