现象背后的深层剖析

在基础教育阶段,近72%的教师反映存在学生课堂专注力不足问题(教育部基础教育质量监测中心,2022),当我们面对孩子频繁摆弄文具、神游窗外或沉浸于小动作时,需要穿透表象,系统分析行为背后的成因体系。

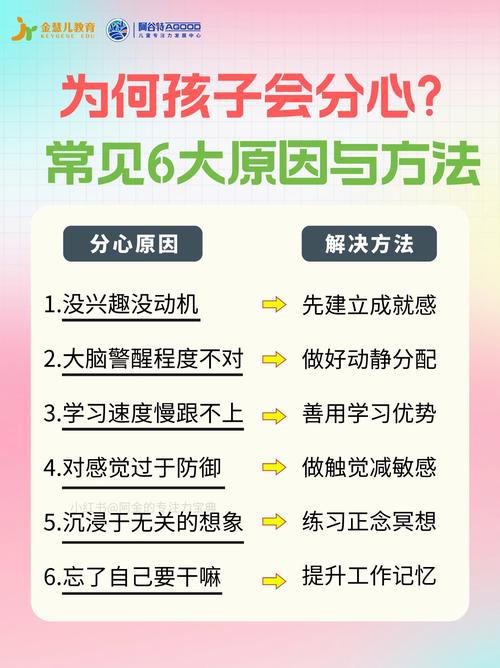

生理维度:前额叶皮质发育的个体差异直接影响自控能力,约15%的学龄儿童存在神经发育滞后现象,昼夜节律紊乱导致的睡眠不足使大脑前额叶供血减少27%(《儿童神经科学》2021),直接影响课堂专注度,微量营养素缺乏(如铁、锌)与多巴胺分泌失衡存在显著相关性。

心理动因:根据马斯洛需求层次理论,当归属感、尊重需求未获满足时,儿童会通过非常规行为寻求关注,上海市教育科学研究院的跟踪研究显示,63%的课堂分心行为与师生互动质量相关,学习效能感低下形成的恶性循环尤为关键——某个知识点的理解障碍可能引发后续90分钟的注意力涣散。

环境要素:教室光照强度低于300lx时,褪黑素分泌水平上升19%;环境噪音超过55分贝会使工作记忆容量下降30%,教学节奏与儿童注意力周期(7-12岁儿童有效注意时长为15-20分钟)的匹配度直接影响课堂参与度。

家庭教养的优化路径

-

生物节律调节工程 建立"睡眠-运动-营养"三位一体的健康管理机制,制定可视化作息表(建议使用沙漏计时器),确保学龄儿童每日9小时睡眠,引入"餐盘彩虹计划",通过不同颜色食物搭配保证营养均衡,每周累计3小时中高强度运动,促进前额叶供血。

-

动机唤醒策略 采用"兴趣嫁接法"将学习内容与儿童热衷的事物建立联结,例如通过恐龙模型讲解数学测量,借助电子游戏机制设计知识闯关,建立"成长银行"系统,将专注行为量化为可积累的成长积分,用于兑换个性化奖励。

-

家庭环境重构 打造"学习绿洲"空间:使用可调节色温台灯(建议4000K中性光),配备白噪音发生器,采用站立式学习桌与平衡椅,建立"家庭专注时间",全体成员每天共同进行30分钟深度阅读或手工创作。

课堂教学的革新方案

-

多模态教学法 每15分钟切换教学形式(讲授-实验-讨论-展示),运用AR技术将抽象概念可视化,例如用全息投影展示分子运动,通过体感游戏理解几何变换,设计"知识寻宝"活动,将知识点转化为教室内的实体线索。

-

差异化注意力管理 采用"交通灯系统"动态调节任务难度:绿色任务(独立完成)、黄色任务(小组协作)、红色任务(教师指导),为注意力脆弱期学生提供减压握力球、可咀嚼项链等感觉统合工具。

-

参与式评价体系 推行"学习护照"制度,将课堂参与细化为可量化的成长印章,开发课堂行为分析APP,通过智能手环监测专注度,生成个性化改进报告,实施"小老师"计划,让学生轮流担任知识点讲解员。

家校协同的实践范式

-

双向沟通机制 建立"3+3"沟通模式:每周3条正向行为反馈+3个建设性建议,使用共享云文档记录行为观察,设置"行为解码"联席会议,共同分析行为背后的需求信号。

-

一致性强化系统 制定《家校行为公约》,统一奖励标准和干预策略,例如课堂获得的专注星星可兑换家庭游戏时间,家庭阅读时长可转化为课堂特权,开发行为积分区块链系统,确保成长记录的真实性与延续性。

-

专业支持网络 构建"教师-心理咨询师-感统训练师"支持三角,为持续分心儿童提供专业评估,引入正念训练课程,教授"呼吸锚定法"等自我调节技术,建立同伴支持小组,通过角色扮演练习课堂应对策略。

教育哲学的再思考

面对课堂分心现象,我们需要超越行为矫正层面,回归教育本质,每个看似无序的行为都是儿童发出的成长密码,教师和家长要成为敏锐的解码者,通过搭建"生理支持-心理满足-环境适配"的三维支架,帮助儿童建构自我管理能力,这不仅是改善课堂表现的技术问题,更是培养未来公民自主性的教育命题,当我们用理解替代指责,用支持代替控制,每个孩子都能找到与知识对话的专属路径。

(注:本文数据来源于中国教育科学研究院、北京大学儿童发展中心、华东师范大学学习科学研究所近三年的实证研究)