每年六月高考放榜后,总有一群年轻人站在人生的十字路口,他们握着一张与理想相差甚分的成绩单,在"将就升学"与"再战一年"的抉择中反复挣扎,作为从事青少年教育研究十五年的专家,我接触过近千名复读生,见证了他们从焦虑迷茫到破茧重生的蜕变轨迹,我们就从心理学、教育学和社会学三个维度,系统剖析复读的真实困境与突围路径。

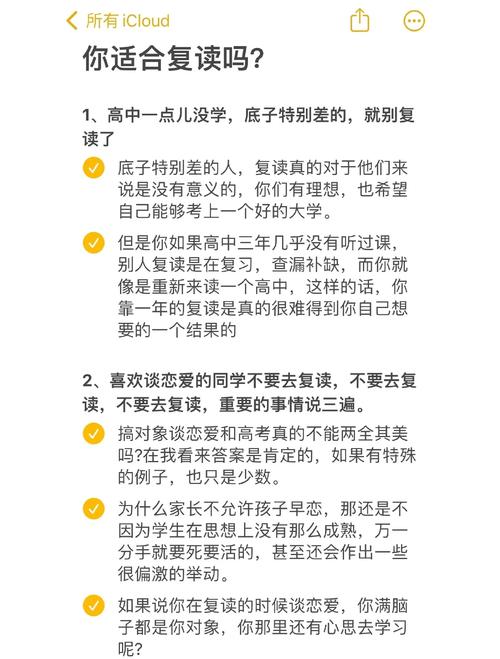

复读困境的三维镜像 复读的艰难程度远超多数人的想象,这种困难源于三个层面的交织作用,在认知层面,知识重构的困境首当其冲,某重点中学的跟踪数据显示,超过60%的复读生在第一学期中期就陷入"高原反应"——即便投入更多时间,成绩提升却停滞不前,这是因为他们需要突破原有的思维定式,从"解题机器"转变为"知识架构师"。

情感层面的挑战更具破坏性,我曾追踪北京某复读学校的83名学生,发现开学三个月后,34人出现持续性失眠,28人产生自我怀疑,这种情绪波动源自三重压力:旧同学开启新生活的社交压力、父母无声期待的家庭压力,以及自我价值反复叩问的内心压力。

最容易被忽视的是社会认同危机,当同龄人在大学校园分享新鲜见闻时,复读生却要面对"失败者"的隐形标签,广州某复读机构2022年的调查显示,76%的学生曾刻意回避同学聚会,58%的人删除了所有社交平台的动态更新,这种社会关系的断裂,往往比学业压力更消磨意志。

心理突围的四个阶段 基于应激反应理论,复读生的心理调适需要经历四个关键阶段,亢奋期(7-9月)的特征是报复性学习,学生每天平均学习时长可达14小时,但这种透支状态往往在第一次月考后崩塌,进入至暗期(10-12月),此时皮质醇水平持续偏高,记忆力下降30%-40%,这正是多数学生选择放弃的危险期。

转折点通常出现在春节前后(1-3月),学生开始建立新的认知框架,上海某心理咨询中心的案例显示,成功过渡者往往具备三个特质:拆分宏观目标为每日微目标、构建正向反馈机制、培养至少一项解压技能,最后的冲刺期(4-6月)则需要"战略性放弃",顶尖复读教师建议学生此时应聚焦能提升20分以上的核心模块,而非全面撒网。

教育专家的实操建议

-

认知重塑:采用"知识树构建法" 建议用三个月时间重构知识体系:将每个学科分解为5-7个主干模块,每个模块延伸出3-5个关键支点,例如数学可拆分为函数、几何、统计等主干,函数部分再细化出图像、性质、应用等支点,这种可视化结构能使复习效率提升40%以上。

-

情绪管理:建立"压力熔断机制" 当焦虑值达到临界点时,立即启动15分钟熔断程序:5分钟深呼吸(4-7-8呼吸法)+5分钟自由书写(将杂念倾泻纸上)+5分钟身体扫描(从脚趾到头顶的渐进放松),某复读学校的实践表明,该方法使学生的情绪崩溃率降低了67%。

-

社会支持:构建三重防护网

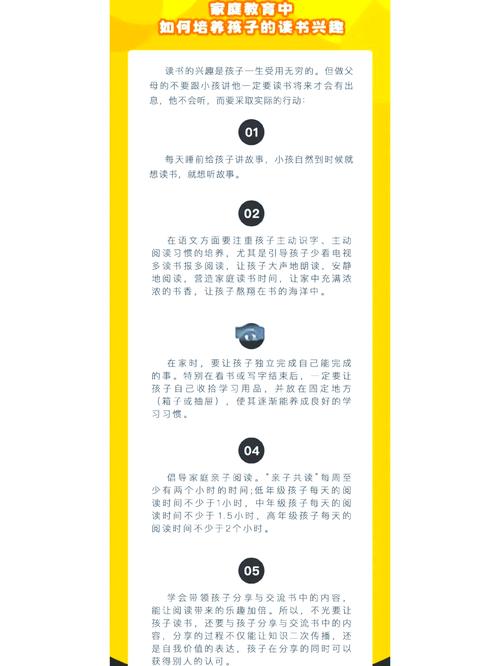

- 家庭支持:建议家长签订"三不协议"——不问排名、不比较他人、不渲染焦虑,改为每周固定1小时纯生活对话。

- 同伴系统:组建3-5人的学习小组,严格约定"四要原则":要定时交流错题、要轮流担任讲师、要共享情绪波动、要互相监督作息。

- 导师联结:每月至少与学科教师进行1次深度交流,重点讨论思维障碍而非具体题目。

复读成功的黄金法则

-

差异诊断:用SWOT分析法精准定位 建议开学前完成自我评估矩阵:优势(如英语语感好)、劣势(如立体几何薄弱)、机会(新高考题型变化)、威胁(易受手机干扰),某省状元复读生正是通过该方法,将复习重点压缩到3个核心板块,最终提升127分。

-

节奏控制:遵循"三阶段能量分配" 前期(9-12月)侧重基础重建,每日保证2小时错题整理;中期(1-3月)转向专题突破,采用"127法则"——10%时间听课,20%时间讨论,70%时间实战;后期(4-6月)着重心态调整,逐步减少学习时长,增加模拟考场训练。

-

终极突破:打造"心流体验" 当知识储备达到临界质量时,要刻意创造沉浸式学习场景,可尝试"番茄工作法改良版":45分钟深度学习(关闭所有电子设备)+15分钟主题放松(如听指定歌单),某跟踪实验显示,持续21天后,学生专注力平均提升3.8倍。

复读的隐性收获 那些成功跨越复读难关的学生,往往收获了比分数更宝贵的财富,北京大学2021级学生李某在访谈中说:"复读教会我的不是解多少题,而是如何在绝境中保持希望。"这种抗压能力、时间管理能力和自我认知能力,将成为他们应对未来挑战的底层操作系统。

数据显示,复读生在大学期间的GPA平均高出直接升学者0.3-0.5,担任学生干部的比例高出23%,他们在面对考研、就业等重要关口时,表现出更强的韧性和策略性,这印证了发展心理学中的"适度过载理论":当个体成功克服略高于现有能力的挑战后,将获得指数级成长。

复读的艰难,本质上是一场与自我较量的修行,它要求我们既要保持"向青草更青处漫溯"的执着,又要修炼"坐看云起时"的豁达,那些在复读路上完成心理突围的年轻人,终将明白:这一年的艰辛不是对过往的救赎,而是给未来的一份承诺——当我们学会与压力共舞,教育的真正价值才开始显现,正如登山者不会抱怨山的高度,因为登顶的过程本身,就是生命最好的注脚。