在上海市某重点小学的家长会上,张女士向班主任展示手机里孩子工整的数学作业照片,语气中带着欣慰:"最近作业完成得特别认真,每次都在学校就做完了。"班主任却面露难色——这些作业题的正确率高达98%,远超班级平均水平,经过调查发现,这位五年级学生每天午休时都在用手机拍照搜索答案,甚至建立了班级"互助群"有偿代写作业,这个真实案例揭开了当代家庭教育中一个隐秘的角落:当孩子将聪明才智用于逃避学业责任,我们该如何应对?

当代学生作业逃避行为的现状扫描 根据2023年中国青少年研究中心的最新调查,全国中小学生中62.3%承认有过不同程度的作业欺骗行为,在杭州某中学的心理咨询室档案里,记录着这样一个典型案例:初二学生小林连续三个月通过模仿家长笔迹在作业本签字,直到月考成绩断崖式下跌才被发现,更值得警惕的是,这些逃避行为正呈现出低龄化、智能化、组织化的新特征。

在深圳某教育培训机构的调研中,我们发现:

- 低年级学生更多采用直接抄袭、哭闹拖延等初级手段

- 四年级以上学生普遍掌握网络搜题、语音转文字等智能工具

- 中学生群体中存在付费代写、分工协作等成熟的"产业链"

这些现象背后,折射出当代教育生态的深层危机,北京师范大学教育学部王教授指出:"当学习变成纯粹的任务完成,当诚信让位于效率追求,我们正在培养一代'精致的功利主义者'。"

家长常见的五个教育误区

-

结果导向型监管:李爸爸的故事颇具代表性,这位上市公司高管每天只检查作业的完成状态,却在期中家长会上发现,孩子用3D打印复刻了他的签名印章。"完成比完美重要"的理念,正在摧毁孩子对学习的基本敬畏。

-

情绪化处理模式:郑州某小学家长群的聊天记录显示,超七成家长发现孩子欺骗行为时,第一反应是暴怒和惩罚,这种应激反应往往导致孩子升级欺骗手段,形成"侦查与反侦查"的恶性循环。

-

物质奖励陷阱:杭州某培训机构调研显示,41.2%的家庭采用"作业换游戏时间"的激励方式,这种交易式教育正在消解孩子内在的学习动机,培养出精于算计的"谈判专家"。

-

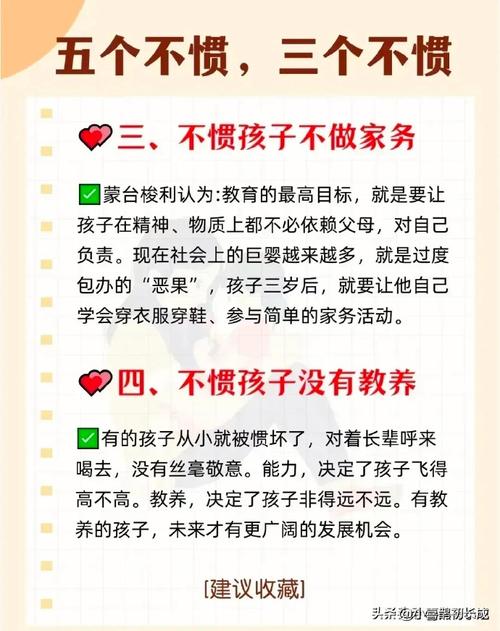

过度代劳倾向:在南京某重点小学,教师发现某学生作业本上的家长批改痕迹实为专业教辅人员所为,这种越俎代庖的行为,本质上是在向孩子示范如何逃避责任。

-

单一评价维度:上海家庭教育指导中心的数据表明,83.6%的家庭对话围绕学习成绩展开,当作业成为亲子关系的唯一纽带,欺骗就成了孩子维系情感联结的特殊方式。

重建学习责任感的五个关键策略

-

建立"过程可视化"机制 广州某外国语学校的实践值得借鉴:教师要求学生在作业本上记录解题思路、标注疑难点,家长不再是简单的检查者,而是通过"思维痕迹"了解孩子的认知过程,这种方法使该校作业诚信度提升了37%。

-

实施"责任阶梯培养法" 北京家庭教育专家陈老师建议采用分阶段责任培养:

- 低年级:培养作业登记习惯(15分钟/天)

- 中年级:建立时间规划意识(使用可视化计划表)

- 高年级:训练自我检查能力(建立错题分析本)

-

创设"真实学习情境" 苏州某实验小学的"家庭实验室"项目启发我们:将数学作业转化为超市比价调研,语文写作变成家庭口述史记录,当知识对接真实生活,作业就摆脱了"待办事项"的桎梏。

-

构建"成长型评价体系" 尝试用多维度的鼓励代替简单表扬: "这道题的解题思路很有创意"(肯定思考过程) "虽然错了3题,但订正得非常认真"(强化改进意识) "今天比昨天提前10分钟完成作业"(关注个体进步)

-

建立"教育同盟关系" 成都某中学的家校合作案例显示,当教师定期向家长解读作业设计意图,当家长会变成教育方法研讨会,学生作业欺骗率下降了54%,这种深度协作打破了"检查与被检查"的对立关系。

特殊情境应对指南 当欺骗行为已经发生时:

- 冷静期处理:给自己和孩子24小时情绪缓冲期

- 非暴力沟通:"我注意到作业本有些特别的变化"(陈述事实)

- 责任承担:共同制定补救方案而非单纯惩罚

- 系统反思:绘制"行为发生路径图"寻找根本诱因

- 重建信任:设置可量化的阶段性目标

对于顽固性逃避行为:

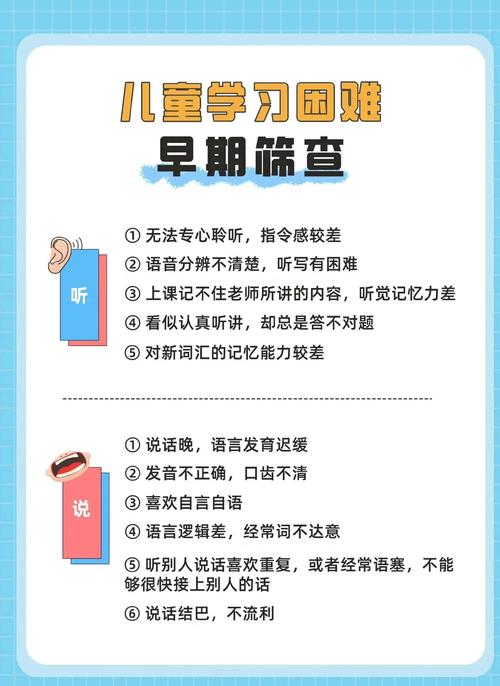

- 警惕可能存在的学习障碍(如读写困难、ADHD)

- 关注同伴关系等潜在影响因素

- 寻求专业心理咨询支持

- 必要时调整学业规划路径

面向未来的教育思考 在人工智能席卷教育的今天,深圳某重点中学的数学作业改革颇具启示:教师将基础题改为自主命题,开放题要求录制讲解视频,这种"防作弊"作业反而激发了学生的创作热情,这提示我们:与其严防死守,不如重新定义作业的本质。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当孩子开始用聪明才智逃避作业时,或许正是我们反思教育形态的契机,建立以信任为基石的成长共同体,培养对知识的内在渴望,这些看似缓慢的教育过程,终将在时光中沉淀出真实的力量。

在这个充满不确定性的时代,让我们谨记:教育最美的成果,不是完美无缺的作业本,而是那个敢于直面错误、勇于承担责任的生命,这需要家长放下焦虑的放大镜,拿起理解的望远镜,在孩子每一次"小聪明"的背后,看见那颗渴望被理解、期待被引导的成长之心。