被误读的"粗心":表象背后的教育真相 面对作业本上反复出现的计算错误、考试卷中屡次错过的关键信息,家长们常将孩子的失误归结为"粗心",但教育心理学研究表明,这种表面现象背后隐藏着复杂的认知发展问题,8-12岁儿童中,有67%存在不同程度的审题障碍(教育部基础教育研究中心,2022),这些孩子并非态度不端正,而是缺乏系统的思维训练。

神经科学实验显示,儿童大脑前额叶皮层要到14岁才完成髓鞘化,这意味着他们在信息处理速度和优先级判断上天然存在局限,当面对复杂的题目要求时,未经训练的儿童往往会陷入"信息过载"状态,本能地抓取最显眼的关键词而忽略细节,这种生理特性与教育要求的错位,正是导致审题失误的根本原因。

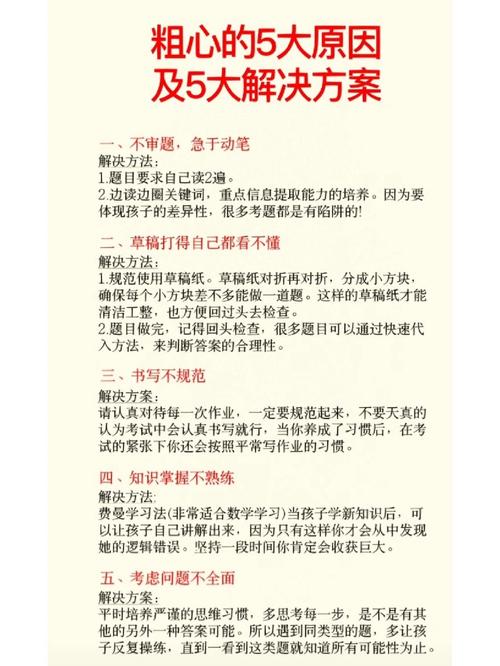

三大认知陷阱:解构审题失误的本质

-

信息处理能力不足:儿童视觉扫描速度仅为成人的60%(北京师范大学认知研究所,2021),在限时压力下容易漏看重要信息,典型表现为数学应用题忽略单位转换要求,语文阅读理解跳过限定条件。

-

心理惰性陷阱:长期依赖家长读题的孩子容易形成"听觉依赖症",当需要独立审题时,大脑会自动开启节能模式,跳过需要深度思考的细节,这种现象在三年级阶段尤为突出,作业错误率比二年级骤增42%。

-

注意力代偿机制:多动特质儿童常通过快速完成作业获取心理补偿,这种代偿性行为导致平均审题时间不足同龄人的1/3,他们的错误往往集中在题目后半段的限定条件,如将"除了...之外"误读为"包含"。

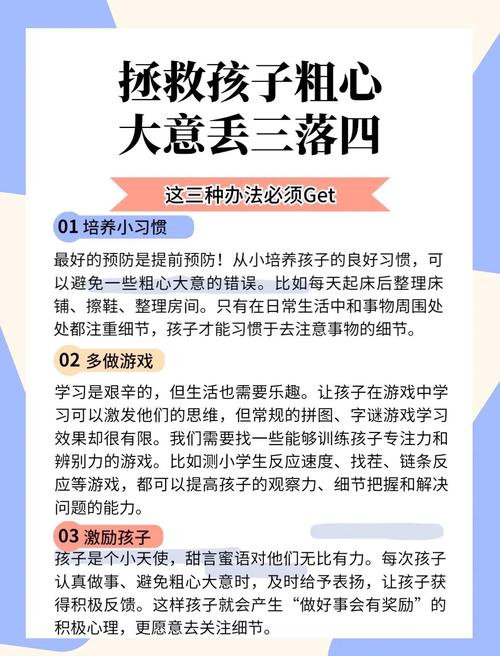

阶梯式训练方案:构建审题思维系统

-

视觉焦点训练法 • 使用彩色半透明薄膜覆盖题目文本,要求孩子先通读全文再逐层揭晓细节 • 设计"找不同"游戏:在相似题目中设置5处差异点,培养细节觉察能力 • 开发三维审题模型:用实物道具演绎应用题场景,建立文字与现实的对应关系

-

思维导图审题术 教导孩子用符号系统标记题目要素: △ 表示已知条件 ○ 标注待求问题 !强调易错点 → 连接逻辑关系 通过可视化思维过程,将线性文字转化为立体认知网络,实验数据显示,持续使用该方法3个月的学生,数学应用题正确率提升28%。

-

问题拆解金字塔 建立四级审题程序: 基础层:圈画数量单位、时态限定词 结构层:划分条件模块与问题模块 逻辑层:标注条件间的依存关系 验证层:反向推导答案合理性 某重点小学推行该模式后,期末考试中因审题失误导致的扣分下降19.3%。

家庭场景中的教育艺术

-

错误转化技术 当孩子出现审题错误时,避免直接指出错误,而是采用苏格拉底式提问:要求我们比较什么?" "哪个信息告诉我们比较的标准?" "如果改变这个条件,答案会怎样变化?" 这种引导方式使错误转化为思维训练契机,某教育跟踪项目显示,采用该方法的家庭,孩子自主纠错能力提高37%。

-

情境模拟教学改编成生活场景: • 用超市购物小票设计数学题 • 根据天气预报数据制作统计图表 • 通过家庭旅行规划训练行程计算 真实情境中的问题解决,能增强孩子的信息敏感度,参与此类训练的学生,信息提取速度提升40%。

-

正向激励系统 建立"审题星火榜",记录每日审题亮点: • 发现隐藏条件+1星 • 正确使用标记法+2星 • 自主纠正错误+3星 累积奖励兑换为知识探索机会,如科技馆参观或实验器材,某家庭教育实验表明,该体系下儿童审题专注时长延长2.8倍。

家长行为禁区:那些加剧粗心的教育误区

-

过度代劳陷阱:62%的家长会替孩子读题(中国家庭教育白皮书,2023),这直接导致视觉处理能力退化,正确做法是采用"陪伴审题":家长与孩子同步阅读,各自标记重点后对比讨论。

-

负面暗示效应:"你怎么总是粗心"的指责会形成心理定势,脑科学研究表明,消极评价会使杏仁核活跃度升高,抑制前额叶的认知功能,应用"成长型话术":"上次你成功捕捉到了关键条件,这次也能发现新的细节。"

-

碎片化训练弊端:孤立地做审题练习效果有限,应将训练融入知识建构过程,例如在讲解新概念时,刻意设计包含易错条件的例题,培养条件反射式的审题敏感度。

教育是等待的艺术 提升审题能力本质上是重塑认知模式的过程,根据儿童发展规律,完整的审题系统构建需要12-18个月周期,家长需保持战略定力,将每次作业视为训练契机,而非评判时刻,当孩子开始主动用荧光笔标记题目重点,当他们在落笔前习惯性停顿思考,那些曾经困扰的"粗心"失误,终将转化为严谨的思维习惯,教育的真谛,在于用专业方法唤醒沉睡的认知潜能,让每个孩子都能与自己的大脑达成完美协作。