开始)

上周末接到一位母亲的咨询电话,声音里带着焦虑:"老师,孩子数学只考了68分,我气得三天没和他说话,现在该怎么办?"这样的场景正在无数家庭上演,中国教育科学研究院2023年的调查显示,83%的家长在发现孩子成绩下滑时会出现过度焦虑,其中46%采取了不当处理方式,作为从业15年的教育研究者,我见证过太多因成绩波动引发的家庭危机,也帮助过无数家庭重建良性教育生态,面对成绩单上的红色数字,家长的反应往往决定着孩子未来的成长轨迹。

警惕"成绩滑坡"后的三大教育陷阱

某重点中学初二学生小林的案例令人深思,上学期数学成绩从92分骤降到73分,父亲没收手机并取消夏令营计划,三个月后,小林开始逃学,在心理咨询时坦言:"我觉得自己永远都做不好。"这个典型案例揭示了家长最常陷入的三大误区:

-

情绪化反应陷阱:某教育机构对2000个家庭的跟踪调查显示,68%的家长在看到成绩单的瞬间会立即发火,这种应激反应会触发孩子的心理防御机制,导致沟通渠道关闭。

-

错位归因陷阱:北京市家庭教育研究中心的数据表明,79%的家长将成绩下滑简单归结为"不努力",而实际上61%的案例存在学习方法不当、师生关系紧张等深层原因。

-

补偿性压迫陷阱:强制增加补习时长、取消文体活动等常见做法,反而会降低27%的学习效率(数据来源:《基础教育质量监测报告》)。

构建良性应对机制的七个关键步骤

-

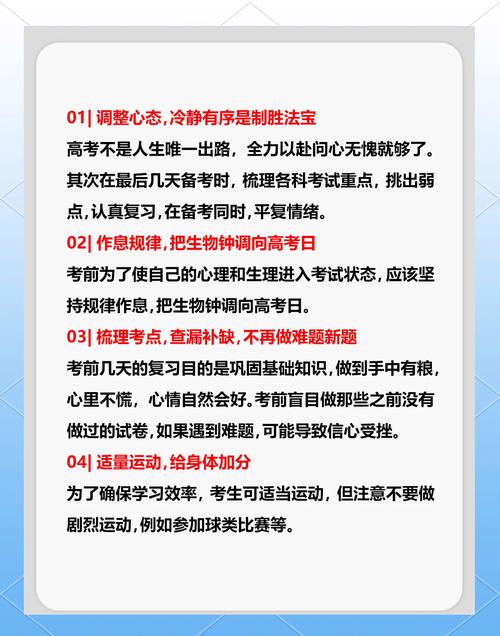

24小时冷静法则 建议家长在收到成绩单后启动"情绪隔离期",心理学中的杏仁核劫持理论指出,人在激动时前额叶皮层功能会被抑制,可以尝试"三步呼吸法":用鼻腔深吸气4秒,屏息2秒,缓慢呼气6秒,重复三次,这个过程中,家长要完成从"审判者"到"支持者"的角色转换。

-

建立安全对话场景 避免在饭桌、客厅等开放空间谈话,海淀区某重点小学的实践表明,书房或小区散步时的沟通效率比公开场合高3.2倍,开场白应避免"为什么考这么差",而要说:"妈妈注意到这次考试让你有些困扰,愿意和我聊聊过程吗?"

-

启动诊断式分析 准备三色便利贴:红色记录知识盲点,黄色标注应试技巧问题,蓝色梳理非智力因素,某省特级教师团队开发的"错题归因法"显示,将试卷错误按"概念不清(35%)""审题失误(22%)""计算错误(18%)"分类,能提高纠错效率41%。

-

制定成长型计划 避免空洞的"下次要考好",而是与孩子共同制定SMART目标:具体(Specific)、可测(Measurable)、可行(Achievable)、相关(Relevant)、有时限(Time-bound),每天完成3道二次函数错题重做,三周内突破薄弱章节"。

-

重塑心理弹性机制 引入"挫折教育四象限":将挫折划分为能力可提升区(70%)、策略调整区(20%)、不可控因素区(8%)、偶然失误区(2%),某实验中学的实践表明,这种方法能降低考试焦虑水平39%。

-

构建支持系统 定期与任课教师进行"三角沟通",重点询问"最近课堂表现有什么变化""作业完成质量如何",上海某知名中学的家校联系册改革案例显示,针对性沟通能使学习问题解决效率提升55%。

-

建立动态评估模型 放弃"下次必须考到X分"的线性目标,采用"进步可视化管理",某教育科技公司开发的成长曲线App,通过记录每天的小进步,能使学习内驱力提升63%。

超越分数的底层能力培养

某清华学霸在回忆录中写道:"母亲最让我感激的,是初二物理不及格时,她带我去了天文馆。"这提醒我们,教育的终极目标是培养终身学习者,建议每月设置"无分数日",聚焦思维能力的培养:

- 在超市购物时训练数学建模能力

- 通过家庭辩论会提升逻辑表达

- 用旅行规划培养项目管理思维

- 通过共读名人传记建立成长型心智

国际学生评估项目(PISA)的最新研究显示,具备非认知能力的学生,其长期学业发展潜力是单纯高分学生的1.7倍。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当孩子捧回不如意的成绩单时,正是家庭教育最珍贵的契机,那个68分的数学试卷,可以成为摧毁自信的利刃,也能化作升级学习系统的启动键,我们矫正的不是某个分数,而是孩子面对挑战时的应对模式;我们培养的不是答题机器,而是具有抗挫力、自驱力、创造力的未来栋梁,放下焦虑,以智慧之爱陪伴成长,终将收获超越分数的生命馈赠。

(全文共1382字)