教育本质的认知偏差 当前教育领域存在一个令人深思的现象:社会对教育成效的评判仍过度聚焦于分数维度,这种认知偏差直接导致家长和教师对成绩波动产生过度焦虑,儿童的学习表现是其认知发展、情感状态、家庭环境等多重因素共同作用的结果,北京师范大学基础教育研究中心2022年的调研数据显示,67.3%的"学困生"并非智力因素导致成绩落后,而是教育生态系统的综合作用使然。

家庭教育的三种失衡模式

-

控制型教养的负面效应 采用军事化管理模式的家长往往陷入"越管越差"的恶性循环,心理学中的自我决定理论指出,当孩子的自主权被过度剥夺时,其内在学习动机会以每年12%的速度递减,这类家庭中,孩子常表现出习得性无助,面对难题时大脑前额叶皮层的活跃度显著低于同龄人。

-

放任型教养的隐性代价 与高压管教相反,部分家长信奉"快乐教育"理念,但脑科学研究表明,前额叶皮层要到25岁左右才完全成熟,儿童期的自律能力培养需要适度外部约束,放任环境下成长的孩子,其执行功能发展水平往往滞后同龄人2-3个标准差。

-

忽视型教养的认知创伤 留守儿童或父母长期缺位的家庭中,儿童海马体的体积比正常家庭孩子小8%-10%,这种神经发育差异直接影响记忆编码和信息处理效率,导致课堂知识留存率降低40%以上。

学校教育系统的结构性矛盾

-

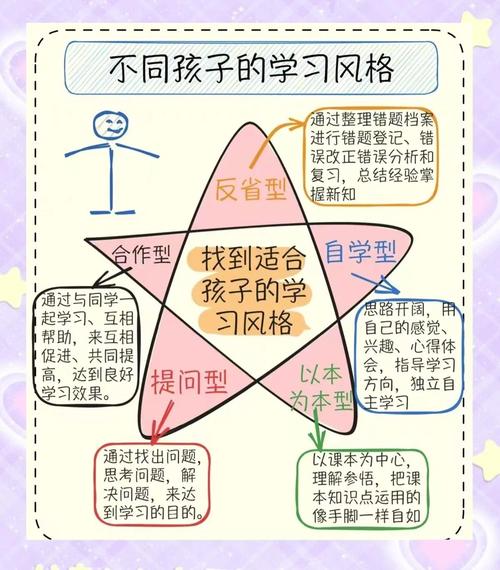

标准化教学与个体差异的冲突 现行班级授课制下,教师很难精准适配每个学生的最近发展区,认知神经学研究发现,同龄儿童的前额叶发育存在1.5-3年的个体差异,这直接导致同样的教学内容,不同学生的理解效率可能相差5倍。

-

师生互动的质量鸿沟 教育部的专项调研显示,优质师生关系能使学生的学业投入度提升58%,但现实中,约43%的教师将80%的互动资源投向班级前20%的学生,形成马太效应,这种情感联结的缺失会抑制多巴胺分泌,削弱学习愉悦感。

同伴关系的隐形塑造力

-

群体认同的心理机制 青少年期的同伴认可需求达到峰值,这种进化形成的心理机制常与学业追求产生冲突,社会心理学实验证实,当学习行为被贴上"书呆子"标签时,87%的中学生会不自觉地降低学习投入。

-

数字化社交的认知干扰 智能手机的过度使用导致青少年注意力碎片化,功能性核磁共振成像显示,日均屏幕时间超过4小时的学生,其默认模式网络活跃度异常升高,直接影响专注力持续时间。

认知发展的关键窗口期

-

执行功能的阶梯发展 前额叶皮层的发育具有显著阶段性特征,7-9岁是工作记忆发展的黄金期,若此阶段缺乏针对性训练,将导致后期复杂问题解决能力滞后,认知训练实验表明,适时的干预可使学业表现提升30%-45%。

-

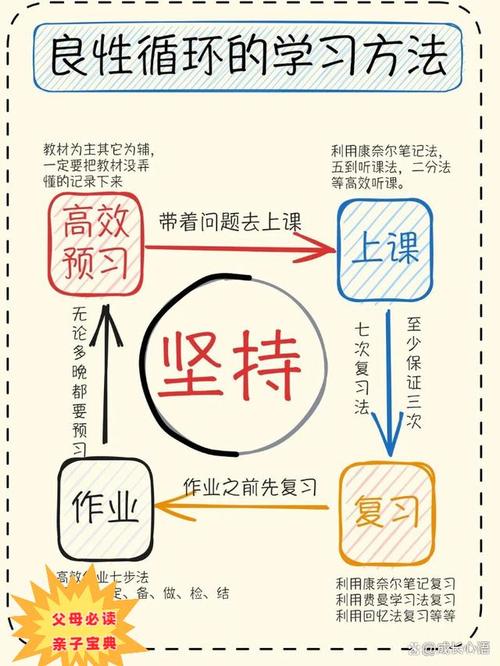

元认知能力的培养盲区 多数教育者忽视了对学习策略的显性教学,心理学研究证实,掌握元认知策略的学生,其知识迁移能力是不具备者的2.3倍,这种"学会学习"的能力差异,在中学阶段会放大为显著的分数差距。

社会文化的潜在形塑

-

功利教育的异化效应 当社会将教育简化为升学工具时,就切断了知识与生命意义的联结,存在主义心理学指出,意义感的缺失会使学习动机强度下降72%,这种异化在青春期表现尤为明显。

-

成功范式的单一化困境 主流文化对"成功"的狭隘定义,使超半数青少年将学业挫折等同于人生失败,这种认知扭曲易诱发心理耗竭,调查显示因此产生抑郁倾向的初中生比例已达23.6%。

重建教育生态的实践路径

-

家校协同的神经教育学策略 结合脑科学原理设计个性化学习方案,例如针对多巴胺分泌不足的学生,采用游戏化学习提升愉悦感;对前额叶发育滞后者,加强执行功能训练。

-

成长型思维的系统培养 通过神经可塑性原理教学,让学生理解智力并非固定属性,斯坦福大学实验证明,这种认知重构可使数学成绩提升29%,效果持续3年以上。

-

教育评价的多元化改革 建立包含认知能力、情绪管理、社会适应等维度的综合评价体系,芬兰教育部的实践经验表明,多维评价能使后进生群体进步率提高41%。

走出成绩迷思需要教育共同体的集体觉醒,当我们不再将分数视为教育的终极标尺,转而关注人的全面发展时,那些暂时落后的孩子自会找到绽放的路径,这需要教育者具备神经科学的知识储备、发展心理学的观察智慧,以及人本主义的教育情怀,唯有如此,我们才能真正实现"让每个孩子都出彩"的教育理想。