现象篇:识别危机的十个信号

五月的阳光透过教室窗户斜照在小林的作业本上,笔尖悬停在空中已经十分钟了,这位曾经稳居年级前二十的初三学生,此刻正机械地翻动着错题本,眼神却涣散地望向操场,这个场景正在无数即将中考的家庭中上演:原本规律的学习节奏突然停滞,复习资料堆积成山却无从下手,甚至出现胃痛、失眠等躯体化症状。

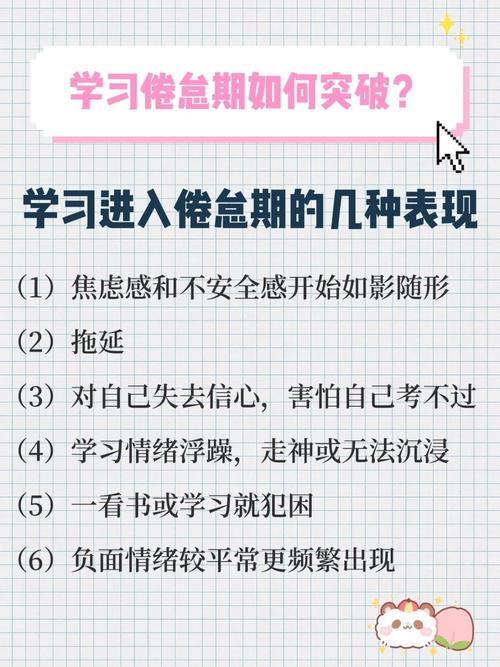

根据教育研究院2023年对全国2.8万名初三学生的调查显示,考前两个月出现显著学习倦怠的学生比例高达43.7%,这些学生并非缺乏上进心,而是陷入特殊的"心理高原期":认知层面知道中考的重要性,但身体和情绪系统已亮起红灯,常见预警信号包括:连续三天无法完成基础作业、频繁出现"学了也没用"的消极语言、作息昼夜颠倒、抗拒参加模拟考试等。

溯源篇:三重压力源的深度剖析

这种特殊时期的厌学情绪,本质是多重压力源交织形成的心理防御机制,从发展心理学视角分析,初三学生正处于三个维度的"风暴眼":

-

生理临界点:持续三年的疫情防控打乱了青少年的社交发展节奏,而考前高强度复习使日均学习时长突破11小时,前额叶皮层尚未发育完全的青少年,面对持续认知负荷极易出现决策疲劳。

-

心理认同危机:海淀区某重点中学的心理咨询案例显示,68%的厌学学生存在"虚假自我认知",这类学生往往将成绩等同于自我价值,当模考成绩波动时,会产生强烈的自我否定。

-

环境压力倍增:家长微信群里的成绩排名、教师办公室的个别谈话、补习机构的倒计时海报,构成全天候的压力刺激源,某省会城市调研发现,初三学生平均每天接收到的焦虑暗示高达27次。

破局篇:学生自救的四维方案

认知重塑:建立弹性目标体系 将"必须考上重点高中"的刚性目标转化为动态目标组合:设置基准目标(如达到普高线)、冲刺目标(重点高中)、保底目标(职教特色班),制作可视化进度表,用绿色、黄色、红色分区标注各科掌握程度,让进步可见。

效能提升:黄金时间管理法 采用"90分钟模块化学习":将晚自习划分为3个90分钟单元,每个单元包含60分钟专注学习(使用番茄钟法)、20分钟错题整理、10分钟冥想放松,特别要保留每天40分钟的运动时间,多巴胺分泌可提升记忆效率17%。

心理调适:正念减压训练 当焦虑情绪达到峰值时,实施"5-4-3-2-1" grounding技术:说出看到的5种物体、触摸的4种材质、听到的3种声音、闻到的2种气味、尝到的1种味道,每天晨起进行10分钟箱式呼吸(吸气4秒-屏息4秒-呼气4秒)。

身体养护:神经科学饮食法 早餐增加富含酪氨酸的食物(香蕉、杏仁)促进多巴胺分泌,午餐补充Omega-3(深海鱼、核桃)增强脑细胞膜流动性,晚餐适量碳水化合物提升血清素水平,避免在22:00后接触蓝光,睡前可进行渐进式肌肉放松训练。

护航篇:家长行动指南

-

情绪隔离技术:设置"焦虑缓冲带",所有与升学相关的话题集中在书房讨论,卧室和餐厅保持情绪安全区,当孩子出现情绪波动时,用"描述-共情-重启"三步法:"妈妈看到你很烦躁(描述),这样的强度复习确实让人疲惫(共情),我们要不要先整理下书桌?(重启)"

-

目标降维沟通:将宏大的中考目标拆解为可操作的阶段性任务,本周掌握二次函数应用题"比"必须考上重点高中"更具激励性,定期举行家庭会议,用SWOT分析法梳理各科优势劣势。

-

环境净化工程:重组物理学习空间,撤除倒计时日历等压力源,改为张贴知识网络图,配置符合人体工学的学习桌椅,照度保持在500-750勒克斯之间,引入自然元素,绿植可使专注力提升15%。

-

专业支持系统:当孩子连续一周出现情绪失控或睡眠障碍,应及时启动三级干预机制:校级心理教师-医院青少年门诊-专业心理咨询机构,某市中考研究数据显示,早期接受专业干预的学生,学习效率恢复速度比自行调节快2.3倍。

特别警示:五个"不"原则 不比较("邻居家孩子"案例要绝对禁止)、不突击(考前两周停止知识灌输转为查漏补缺)、不牺牲(保证每天6.5小时基础睡眠)、不承诺(避免"考好就奖励"的外部激励)、不追问(考后不问"感觉怎么样")。