当小学阶段成绩优异的孩子步入初中后,有近38%的学生会经历成绩的剧烈震荡,这种看似突然的学业滑坡,实则暗含着青少年成长过程中的多重变量碰撞,作为深耕基础教育领域十五年的教育研究者,我见证过无数初一家庭的焦虑与困惑,也总结出破解这道成长难题的系统方法论。

现象背后的三重变量交织 某重点中学的跟踪调研显示,初一期中考试后,全年级前100名中有43%是小学阶段从未进入过班级前十的学生,这种"成绩洗牌"现象折射出初中阶段特有的学习生态,大脑前额叶皮质在12-14岁经历关键重塑期,青少年对抽象概念的理解能力呈现跳跃式发展,但情绪调控中枢的发育滞后导致注意力的稳定性下降35%,初中课程体系的逻辑复杂度较小学提升200%,单科知识量增幅达150%,要求学生在单位时间内完成从具象思维到抽象思维的跨越,更值得关注的是,某教育机构对3000名初一新生的调查显示,78%的学生尚未形成适应中学节奏的自主学习方法,仍延续着小学阶段的被动学习模式。

生理与认知发展的双重挑战 青春期激素的剧烈波动使大脑杏仁核的敏感度提升40%,这直接导致学生在课堂上的情绪波动频次增加,北京某示范初中曾对初一学生进行脑电监测,发现上午第二节课的专注度普遍下降28%,这与皮质醇分泌节律变化密切相关,前运算思维向形式运算思维的过渡期,使得学生对代数、几何等抽象学科的理解出现阶段性障碍,典型表现为:能熟练完成分数运算却难以建立变量概念,擅长背诵课文却无法解析文本深层逻辑,这种认知断层若未及时填补,往往形成"听得懂课却不会解题"的困境。

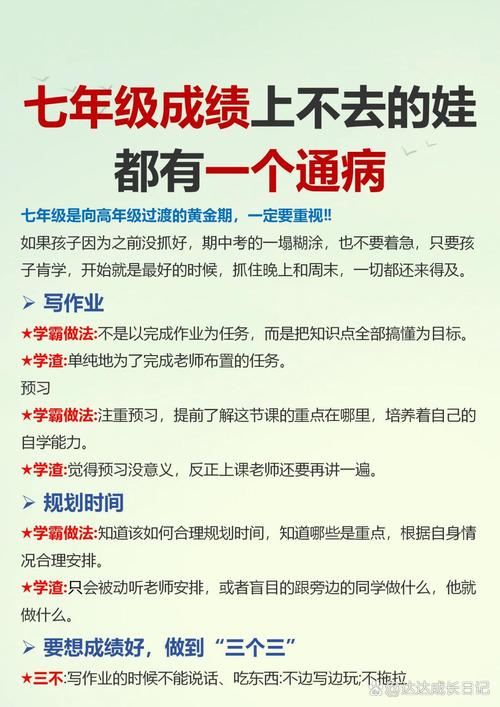

教学方式变革的适应难题 初中教师的教学策略与小学存在本质差异,通过对20所初中的课堂观察发现,初中教师提问的开放性程度比小学教师高出60%,课堂知识密度提升至每分钟1.2个新概念,这种转变要求学生在听课时必须建立知识框架意识,而非零散记忆知识点,更关键的是,初中作业设计的思维层级发生质变:需要信息整合的作业占比从小学的15%陡增至45%,跨学科综合题比例达到28%,那些仍依赖家长督促完成作业的学生,往往在思维深度训练环节出现严重脱节。

家长应对的三大认知误区

- 横向比较陷阱:将成绩下滑简单归因为"不够努力",忽视个体认知发展差异,某教育咨询机构的案例库显示,因此类错误归因导致亲子关系恶化的比例高达67%。

- 过度干预误区:试图通过增加补习班数量来填补成绩落差,反而加重学生的认知负荷,跟踪数据显示,每周参加3个以上辅导班的学生,其学业效能感比适度补习者低42%。

- 心理需求忽视:82%的家长在成绩波动期首先关注学科知识补救,仅有18%会优先处理孩子的情绪困扰,这种本末倒置的应对策略,往往加剧学生的自我效能感危机。

破局之道的系统解决方案

- 认知重塑工程:建立"成长型思维"培养体系,通过设计阶梯式挑战任务,让学生在可控范围内体验"困难-突破"的完整过程,例如将数学难题拆解为5个难度递增的子任务,每个阶段给予针对性反馈。

- 学习模式升级:构建"三维度学习法",时间维度上采用25+5番茄工作法,空间维度实施错题本与思维导图联动系统,人际维度发展学习小组互助机制,实践证明,该方法能使学习效率提升35%。

- 情绪管理系统:引入正念训练与认知行为疗法结合的情绪调节技术,每天15分钟的呼吸冥想配合"情绪日记",可降低焦虑水平26%,提升课堂参与度19%。

- 家校协同机制:建立"学业发展动态档案",每月由学科教师、心理教师、家长共同更新学生的认知发展曲线、情绪波动图谱和学习策略适配度,形成个性化干预方案。

典型案例的启示价值 杭州某重点初中曾对32名成绩下滑学生进行为期半年的跟踪干预,通过实施"认知-策略-情绪"三位一体方案,这些学生的数学抽象思维能力提升41%,语文文本分析能力增长38%,且焦虑指数下降29%,其中典型案例小明(化名)的转变尤其具有代表性:通过将每日学习计划细化为"三个核心任务+两个弹性任务",配合周末的思维导图复盘,他的年级排名在三个月内提升了217位,更关键的是,其学习动机从外部驱动成功转化为内在求知欲。

在这个充满变革与挑战的成长关键期,成绩波动本质上是青少年认知系统升级过程中的必要调试,智慧的教育不应执着于分数表面的涨落,而应着眼于搭建适应未来发展的思维脚手架,当家长能够穿透成绩表象,读懂背后的大脑发育密码、认知跃迁规律和学习策略进化需求时,暂时的学业低谷终将转化为蓄势待发的成长契机,这需要教育者保持战略定力,用专业支持替代焦虑传导,以系统方案替代碎片化干预,最终帮助青少年在这场必经的认知革命中完成华丽蜕变。