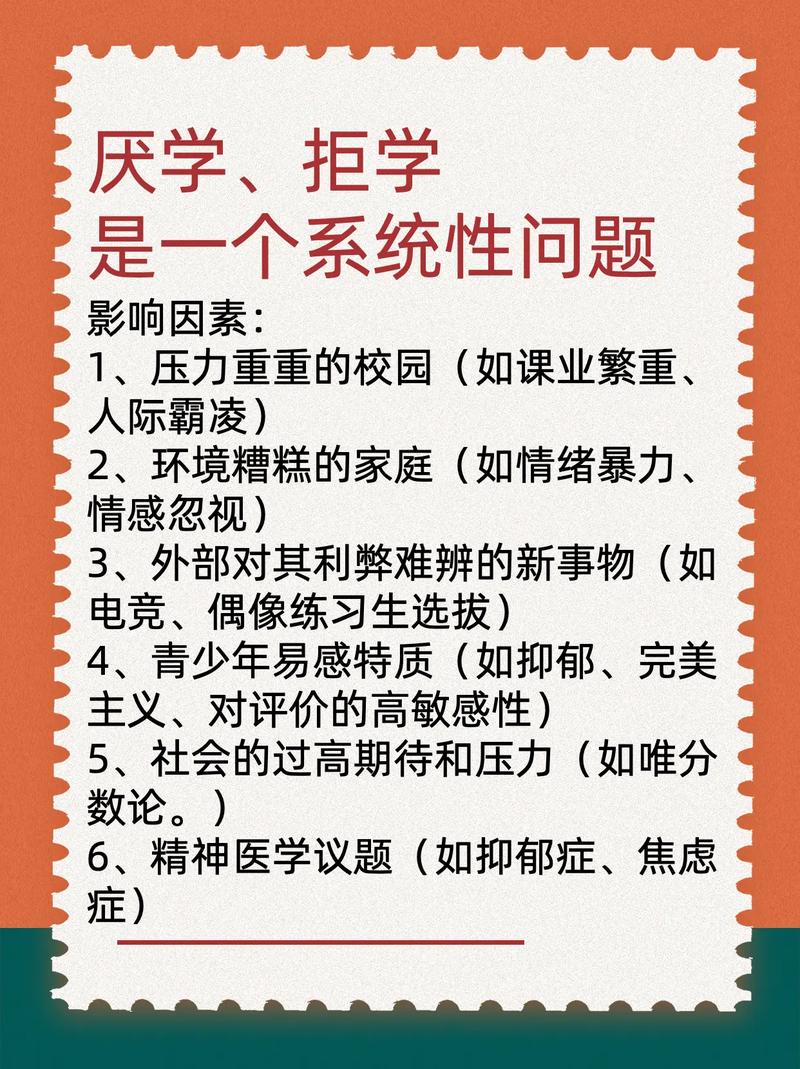

当清晨的闹钟第七次响起时,12岁的小宇将被子蒙过头顶,用近乎崩溃的声音喊道:"我就是不想去学校!"这个场景正在无数六年级家庭重复上演,据教育部基础教育质量监测中心最新调查显示,全国约38.6%的六年级学生存在不同程度的厌学情绪,其中15%已发展为持续性拒学行为,这场看似普通的"青春期叛逆",实则暗含着教育体系转型期、家庭代际冲突与个体成长危机的三重困境。

青春期心理发展的"风暴眼" 六年级学生正处在皮亚杰认知发展理论中的形式运算阶段,其思维开始具备抽象推理能力,这种认知跃迁带来的不仅是学习能力的提升,更伴随着强烈的自我意识觉醒,南京师范大学青少年心理研究所的跟踪研究发现,这个阶段的学生每天会产生约27次自我质疑,其中63%与学业成就直接相关。

典型表现如学生小林,数学单元测试从95分跌至78分后,连续三周拒绝完成作业,表面看是成绩下滑导致的逃避,深层却是"能力恐慌"的心理防卫机制启动,此时家长若简单归因为"懒惰",极易引发"禁果效应"——越是强制要求,抗拒越强烈。

教育体系的结构性矛盾 现行教育体系在六年级阶段呈现明显的断裂特征,以上海某区为例,小学阶段倡导的"快乐教育"与初中预备阶段的"分层教学"形成鲜明对比,这种断层直接导致三个矛盾激化:

- 知识量骤增:语文课文从每单元3篇增至5篇,数学新增立体几何初步

- 评价标准转变:形成性评价向终结性评价过渡

- 社交复杂度提升:班级重组带来的同伴关系重构

北京海淀区教师进修学校的调研数据显示,72%的六年级学生无法适应每天新增的1.8小时作业量,其中48%会产生躯体化反应,如头痛、腹痛等心因性症状。

家庭教育的常见误区 面对孩子的厌学表现,家长常陷入三个典型误区:

- 威压型:"今天不去学校就别想吃饭"

- 交易型:"考进前五名就给你买手机"

- 放任型:"不想读就回家待着"

这些做法本质上都在回避问题的核心——孩子正在经历自我同一性危机,华东师范大学心理咨询中心案例库显示,采用威压手段的家庭,孩子出现网络成瘾的比例高达41%,是采取沟通疏导家庭的3.2倍。

破解困局的系统方案 (一)建立"安全-挑战"平衡模型

- 安全感建设:每天15分钟"倾听时间",禁用评判性语言

- 适度挑战:设置"跳一跳够得着"的目标,如从完成50%作业开始

- 成就可视化:制作"进步里程碑"墙贴

(二)重构学习意义认知

- 职业启蒙:邀请不同领域从业者分享工作日常

- 项目式学习:策划"小区垃圾分类推广"等实践任务

- 跨学科整合:用数学统计知识分析篮球比赛数据

(三)构建支持性生态系统

- 家校协作:与教师建立"成长记录本"双向沟通机制

- 同伴互助:组建4-5人学习小组,每周举行"解忧茶话会"

- 社区资源:利用图书馆、科技馆开展主题研学

关键转折期的教育艺术 在这个敏感时期,教育者需要掌握三项核心技能:

- 隐喻沟通术:用"登山装备"比喻学习方法,用"游戏关卡"类比知识模块

- 情绪解码能力:识别"愤怒"背后的恐惧,"冷漠"掩盖的挫败

- 弹性管理智慧:允许每月1-2天"心理健康假",建立缓冲带

广州某实验小学的实践表明,实施该方案后,学生的学业投入度提升37%,情绪困扰下降52%,特别值得关注的是,原本拒学超过两周的12名学生中,有9人在三个月内恢复了正常学习节奏。

教育的本质不是填充容器,而是点燃火焰,当六年级的孩子推开书本时,他们推开的或许是对成人世界僵化规则的本能反抗,解开这个教育死结的关键,在于我们能否放下"问题儿童"的预设,真正看见那个正在努力整合破碎自我认知的少年,每个厌学行为的背后,都藏着一句未被听见的成长宣言:"请帮助我找到学习的意义,而不仅仅是分数。"