从"厌学"表象探寻深层真相

在北京市某重点小学的教师办公室里,张老师正与家长讨论五年级学生小宇的情况,这个能完整背诵《三国演义》人物关系图的孩子,面对数学作业却总是拖延逃避,类似案例在全国教育调研报告中频繁出现:约42%的义务教育阶段学生存在不同程度的学习抵触情绪,当我们用"不爱学习"简单定义这种现象时,往往忽视了背后错综复杂的心理密码。

深层心理学研究表明,儿童对学习的抵触通常源于三大心理机制:习得性无助引发的退缩反应,认知失调导致的行为矛盾,以及情感联结断裂产生的心理隔离,教育神经科学的最新发现更指出,长期处于被动学习状态会使大脑前额叶皮层发育受阻,直接影响自我管理能力和目标导向行为。

突破认知误区的六个关键维度

重建认知:破除"学习=痛苦"的神经联结

南京师范大学追踪研究显示,持续6周的正向学习体验可使大脑海马体体积增加8%,具体实践包括:

- 建立"微小成功"机制:将作业分解为15分钟可完成的单元

- 创设心流体验:通过主题式学习实现专注状态

- 案例:杭州某中学引入"闯关式"作业系统,学生完成率提升73%

情感赋能:构建安全型学习依恋

根据依恋理论,教师与家长应做到:

- 情绪同步:采用"3F倾听法"(Fact-Feeling-Focus)

- 失败重构:将错误转化为"发现新大陆"的探险

- 实践案例:上海家庭教育指导中心研发的"错误博物馆"项目

动机唤醒:点燃内在驱动引擎

德西自我决定理论指出三大核心需求:

- 自主性:提供有限选择(如作业顺序/形式)

- 胜任感:设置"最近发展区"目标

- 归属感:创建学习共同体 某国际学校实施的"学习护照"制度,使学生自选课题研究时间增加40%

认知重塑:建构意义联结网络

具体策略包括:

- 现实锚定:将物理公式与手机工作原理结合讲解

- 跨学科叙事:用历史故事解构数学定理

- 广州某重点小学的"知识侦探社"实践成效显著

环境再造:设计沉浸式学习生态

空间心理学指导下的环境改造:

- 多模态刺激区:结合触觉/听觉的多感官学习站

- 动态展示墙:实时更新学习成果的可视化系统

- 北京某创新学校"学习工坊"改造后,学生主动学习时长增加2.8小时/天

评价转型:构建成长型评估体系

突破性实践包括:

- 过程性评价:关注思维轨迹而非标准答案

- 多元智能档案:记录8大智能领域发展

- 深圳某实验学校的"成长云图"系统引发教育界广泛关注

教育者的自我革新之路

在成都某重点中学的教师发展中心,李老师正在研究"学习教练"认证课程,这个细节折射出新时代教育者的角色转变:从知识传授者进化为学习生态设计师,需要掌握的核心能力包括:

- 神经教育素养:理解大脑学习机制

- 游戏化设计能力:将教学目标转化为挑战任务

- 对话技术:掌握引导式提问技巧

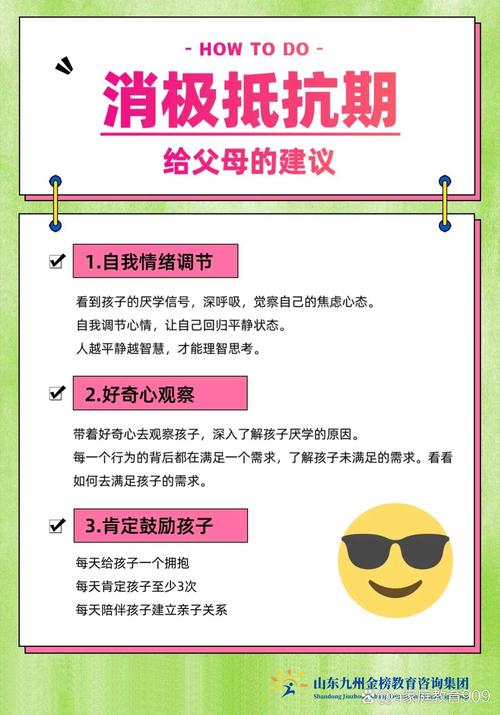

家长层面则要实现三重转变:

- 从"监工"到"脚手架"的角色转换

- 家庭话语体系重构(如将"快去学习"转化为"我们一起探索")

- 创设非功利性学习场景(家庭科学实验角/亲子共读时光)

系统性支持网络的构建

日本教育振兴会的"学习支援师"制度值得借鉴,该体系包含:

- 社区学习中心:提供个性化辅导

- 企业教育实践基地:真实项目驱动学习

- 跨龄学习小组:打破年级界限的互助体系

上海市推行的"学校-家庭-社区"教育联盟已初见成效:

- 建立214个社区学习站

- 开发357个实践性学习项目

- 学生社会参与度提升65%

看见未来的教育图景

在深圳某科技创新实验室,初中生团队正在研发智能垃圾分类系统,这个场景勾勒出未来教育的模样:当学习回归探索本质,每个孩子都能找到与世界对话的独特方式,教育神经学家玛丽亚·哈迪曼指出:"真正的学习革命,始于我们重新定义'学习'本身。"

站在教育变革的潮头,我们需要以更开放的胸襟接纳每个孩子的学习节律,那些暂时掩藏的光芒,终将在适宜的温度和土壤中绽放异彩,正如芬兰教育专家帕西·萨尔伯格所说:"教育的终极使命,是帮助每个学习者找到属于自己的生命韵律。"这或许就是破解"厌学"困局最深刻的答案——不是强迫幼苗生长,而是营造让万物自在生长的生态花园。