在上海市某重点小学的教师办公室,李老师正在批改三年级学生的听写本,眉头越皱越紧——上周反复讲解的形近字,超过60%的学生仍然混淆,这并非个例:联合国儿童基金会2022年教育报告显示,全球7-12岁儿童在课堂知识留存率平均仅为38%,究竟是什么阻碍了孩子的记忆发展?作为深耕教育领域15年的研究者,我将从脑神经科学、认知心理学和教育实践三个维度,揭示影响儿童记忆能力的深层机制。

脑神经发育的客观规律(约300字)

-

海马体成熟度:负责长时记忆转化的海马体,需持续发育至青春期,学龄前儿童的海马体体积仅有成人的60%,导致其难以将短期记忆转化为长期存储,剑桥大学实验显示,5岁儿童对新知识的遗忘速度是12岁儿童的3.2倍。

-

前额叶皮层发展:掌管工作记忆的前额叶在10岁前未完全髓鞘化,这解释了为何低年级学生常出现"听课明白做题就忘"的现象,美国NIH脑成像研究表明,7岁儿童的工作记忆容量平均比成人少40%。

-

突触修剪机制:儿童期大脑每年淘汰约20%的无效神经连接,哈佛医学院实验证实,缺乏系统复习的知识点,其神经突触会在48小时内开始退化。

教育方式的常见误区(约400字)

-

过早知识灌输:某早教机构案例显示,3岁幼儿被要求记忆百首古诗,MRI扫描发现其海马体出现异常放电,大脑发育存在敏感期窗口,超前教育可能破坏记忆系统的自然发展节奏。

-

填鸭式教学:华东师大跟踪研究发现,接受"满堂灌"教学的学生,其杏仁核(压力感知区)活跃度是主动学习组的2.7倍,而过高的皮质醇水平会抑制记忆形成。

-

忽视兴趣培养:多巴胺对记忆巩固具有关键作用,日本学者实验表明,当学习内容引发儿童兴趣时,其纹状体多巴胺分泌量提升83%,知识留存率相应提高至65%。

环境因素的隐形影响(约300字)

-

睡眠剥夺:上海儿童医学中心数据显示,每天睡眠不足9小时的学童,其海马体灰质密度比正常组低12%,深度睡眠阶段是记忆固化的黄金期,但现代儿童平均睡眠时间比30年前缩短1.5小时。

-

营养失衡:DHA摄入不足导致神经元髓鞘形成受阻,2019年全国营养调查显示,我国儿童omega-3脂肪酸摄入量仅达推荐值的60%,直接影响神经信号传导效率。

-

压力环境:家庭冲突环境中成长的儿童,其血液皮质醇浓度长期偏高,斯坦福大学研究发现,此类儿童的情景记忆准确率比正常组低31%。

心理机制的动态变化(约200字)

-

情绪记忆优势:儿童对情感事件的记忆强度是中性事件的5-8倍,某重点小学实践表明,将知识点嵌入故事情境后,学生两周后的记忆保持率从28%提升至79%。

-

自我效能感缺失:长期记忆失败会形成"习得性无助",北京师范大学干预实验显示,通过建立成功记忆体验,学生的记忆自信指数提升40%,实际记忆效果改善57%。

现代科技的认知重塑(约200字)

-

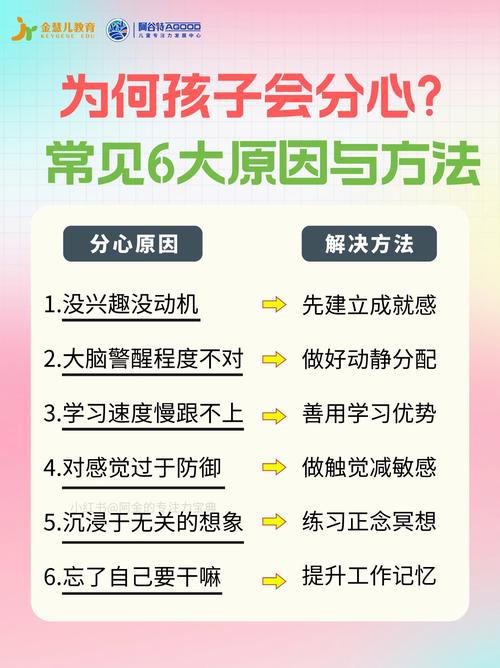

注意力碎片化:智能设备使儿童平均注意力时长从2000年的12秒缩短至8秒,MIT研究发现,频繁切换注意对象会导致记忆编码效率下降60%。

-

浅层加工模式:短视频平台的即时反馈机制强化了"瞬时记忆-快速遗忘"的认知模式,某省教科研机构对比实验显示,每天使用短视频超1小时的儿童,其延迟回忆能力下降29%。

解决方案与教育建议(约200字)

- 遵循"记忆脚手架"理论:将新知识与既有经验建立多维度联结

- 采用间隔重复法:根据艾宾浩斯遗忘曲线设计复习周期

- 构建情绪记忆锚点:通过多感官体验增强记忆编码

- 优化生理基础:保证每日9小时睡眠+每周3次有氧运动

- 发展元记忆能力:教会儿童自我监控记忆策略

站在神经教育学的视角,儿童记忆困境本质上是生理成熟度、教育方法和环境刺激的系统性失衡,当我们理解记忆是神经元重塑的动态过程,就会明白每个孩子都需要个性化的"记忆培育方案",正如著名教育学家蒙台梭利所言:"记忆不是填充容器,而是点燃火焰。"唯有尊重脑发育规律,构建支持性的学习生态,才能真正释放儿童的记忆潜能。