引言:当知识像沙子般从指缝流走

李女士最近发现刚上三年级的儿子总在重复同样的错误:昨天刚背的古诗今天默写就缺字漏句,数学老师教的运算规则在作业中频频出错,这种现象并非个例——教育部2023年基础教育质量监测数据显示,全国有67%的小学生存在"学得快忘得更快"的典型特征,这个看似简单的遗忘现象,实则牵扯着认知神经科学、教育心理学以及教学实践的复杂脉络。

大脑发育的客观规律:记忆系统的"成长烦恼"

人类大脑前额叶皮质要到25岁左右才完全发育成熟,这意味着儿童的记忆系统本质上是个"未完工工程",神经科学研究显示,7-12岁儿童的工作记忆容量仅为成人的60%-70%,就像电脑同时打开过多程序会卡顿一样,孩子在接收新知识时,原有信息容易被"覆盖"。

哈佛大学发展心理学家凯瑟琳·斯诺的实验揭示:儿童需要平均7次不同场景下的记忆提取,才能形成稳定的长期记忆,这与成人3-5次的记忆固化要求形成鲜明对比,北京师范大学认知实验室的追踪研究更发现,儿童对新知识的遗忘曲线在24小时内就会陡降至初始记忆量的40%,而成人通常能保持65%以上。

教学设计的常见误区:知识输入的"三重错位"

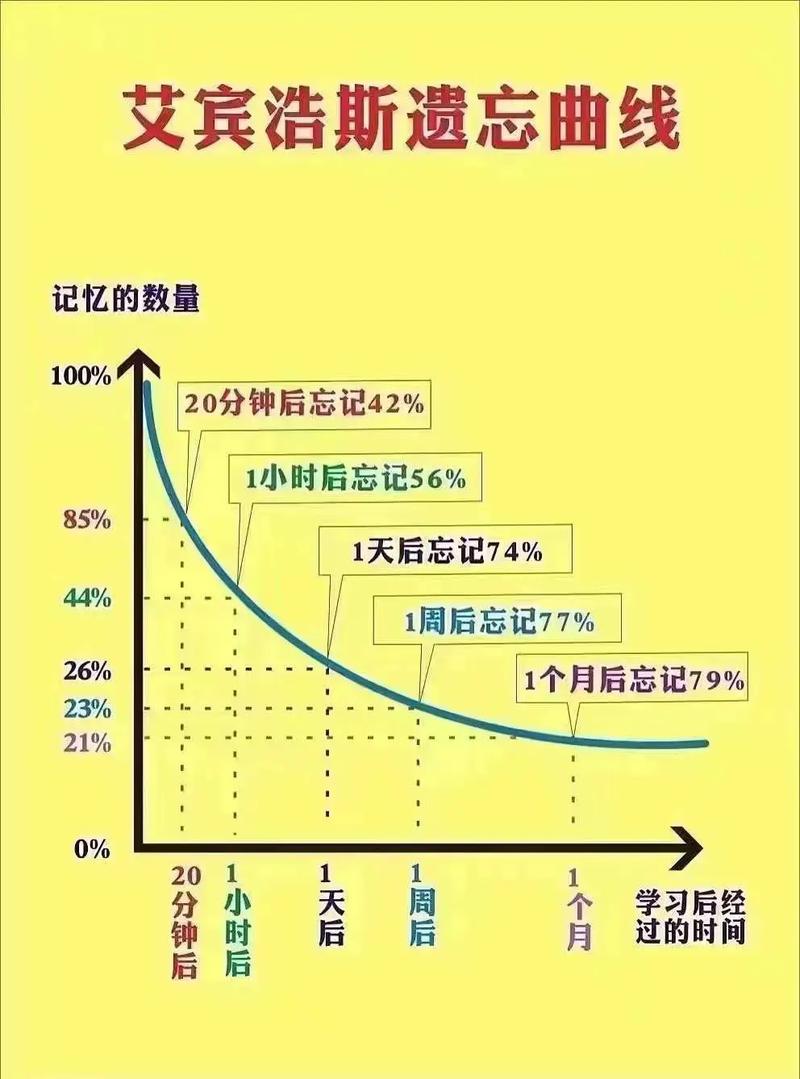

时序错位:忽视记忆巩固的黄金窗口 多数教师将教学重点放在新知传授,却忽略艾宾浩斯遗忘曲线揭示的"20分钟-1小时-9小时"三个关键复习节点,某重点小学的对比实验显示,在课后立即进行5分钟知识梳理的班级,两周后知识点保持率达到78%,而未做处理的对照组仅有43%。

形式错位:单一通道的知识灌输 当知识仅通过听觉通道输入(如教师讲授),儿童大脑形成的记忆痕迹就像沙滩上的字迹,上海市教育科学研究院的课堂观察显示,采用"视听触觉联动"教学的班级,例如用积木演示分数概念,学生的概念保持时间延长2.3倍。

结构错位:碎片化知识的无序堆积 现行教材普遍存在的知识点割裂问题,使儿童记忆如同散落的珍珠,对比新加坡采用的"主题式课程整合"模式,我国小学生在跨学科知识迁移能力测试中得分低22个百分点,这种结构性缺陷直接导致记忆提取困难。

家庭环境的隐形干扰:记忆巩固的"三大杀手"

睡眠剥夺的慢性损伤 中国儿童中心2022年调查显示,60%的小学生睡眠不足教育部规定的10小时标准,深度睡眠期间,大脑海马体正将短期记忆转化为长期记忆,连续睡眠不足会使这种转化效率下降40%,直接造成"学了白学"的现象。

压力激素的记忆阻断 家长"趁热打铁"的加练行为,往往使孩子皮质醇水平持续偏高,脑成像研究表明,当压力值超过阈值时,杏仁核会阻断海马体的记忆编码功能,这种状态下新学的乘法口诀,可能30分钟后就消失大半。

数字时代的注意力碎片化 某教育科技公司的用户数据显示,小学生平均每4分钟就要被手机通知打断一次,这种持续的注意力切换,使得大脑始终处于"浅加工"状态,就像不停重启的电脑,难以完成知识的存储写入。

重建记忆的良性循环:三位一体的解决策略

教育者维度:

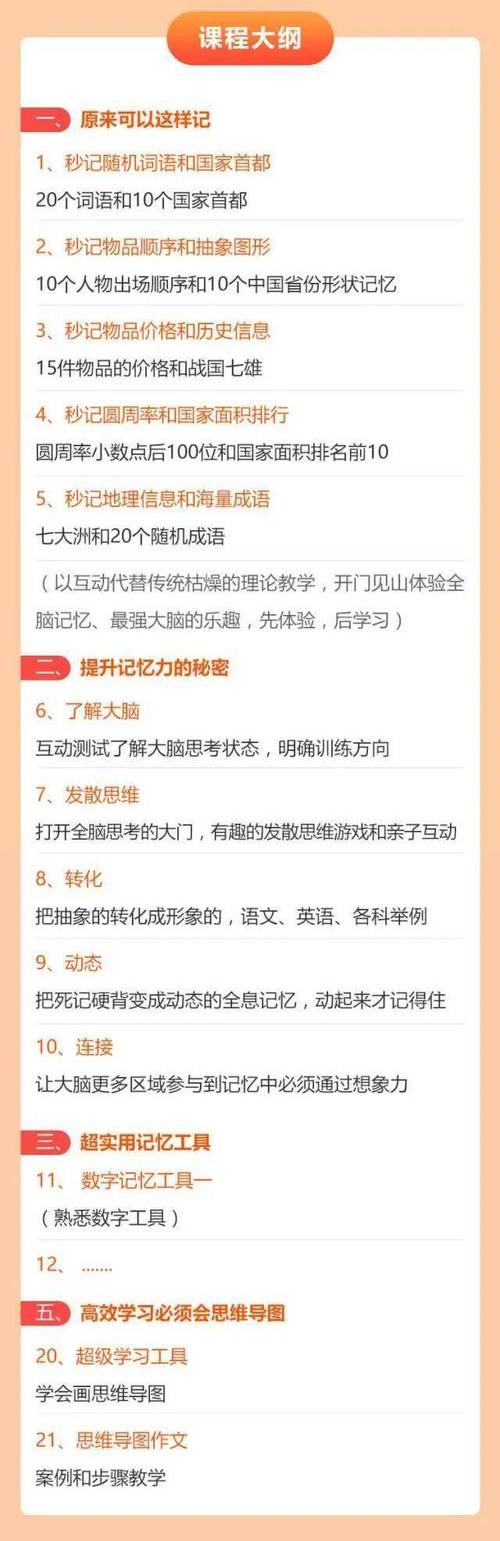

- 采用"3-7-21"记忆强化模型:新知传授后3小时内进行趣味问答,7小时后布置实践任务,21小时后开展小组互教

- 开发多感官教学工具,如用触觉地图学习地理,用韵律操记忆化学元素周期表

- 建立知识网络图,每周用思维导图串联零散知识点

家庭维度:

- 设置"记忆保险箱":晚餐时用10分钟玩"今日知识快问快答"

- 创造无干扰记忆环境:学习前15分钟进行正念呼吸训练

- 设计生活实践场:超市购物时让孩子计算折扣,厨房里认识分数概念

社会支持系统:

- 推广符合记忆规律的作业设计:减少机械抄写,增加知识应用类作业

- 开发基于AR技术的记忆巩固游戏,将复习嵌入虚拟场景

- 建立社区学习中心,提供知识实践的真实情境

遗忘不是敌人,而是成长的路标

当我们理解孩子的大脑正在经历一场精密的神经重构工程,就会对暂时的遗忘多份宽容,那个背了十遍仍记不住单词的孩子,或许正在发展更重要的元认知能力;那个总搞混历史年代的学生,可能正在构建独特的记忆编码方式,教育的智慧,在于读懂遗忘背后的发展密码,将每个"记不住"的瞬间,转化为认知跃迁的契机。

(全文约1680字)