重新认识记忆规律

当发现孩子昨天刚学的古诗今天就想不起来时,不少家长会陷入焦虑:"明明学得很快,怎么忘得更快?"这种困惑背后,其实隐藏着人类记忆系统的本质特征,德国心理学家艾宾浩斯通过实验发现,新知识在20分钟后仅保留58%,1小时后剩下44%,24小时后仅存33%,儿童的记忆系统尚未完全发育成熟,他们的大脑就像高效运转的筛子,不断过滤接收的信息。

认知神经科学的最新研究显示,7-12岁儿童的前额叶皮层仍在发育中,这个区域正是负责工作记忆和长期记忆转化的关键部位,这意味着孩子们在记忆过程中,需要比成人更多的重复和更科学的记忆策略,就像刚学会骑自行车时频繁摔跤一样,知识的巩固也需要反复练习才能形成稳定的神经回路。

科学应对遗忘的五大策略

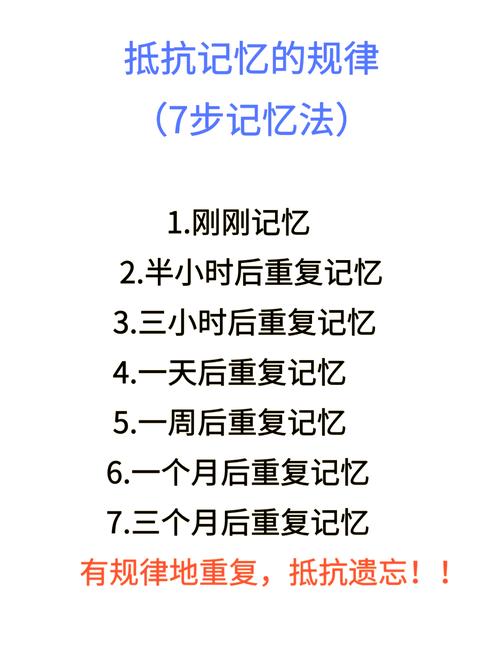

间隔重复:让记忆生根发芽

将新知识分解成小块,采用"学习-间隔-复习"的循环模式。

- 第1次学习后间隔10分钟复习

- 第2次间隔1天

- 第3次间隔3天

- 第4次间隔1周 家长可以制作记忆卡片,在早餐时间、放学路上等碎片时间进行趣味问答,研究表明,间隔重复法能使记忆保持率提升40%以上。

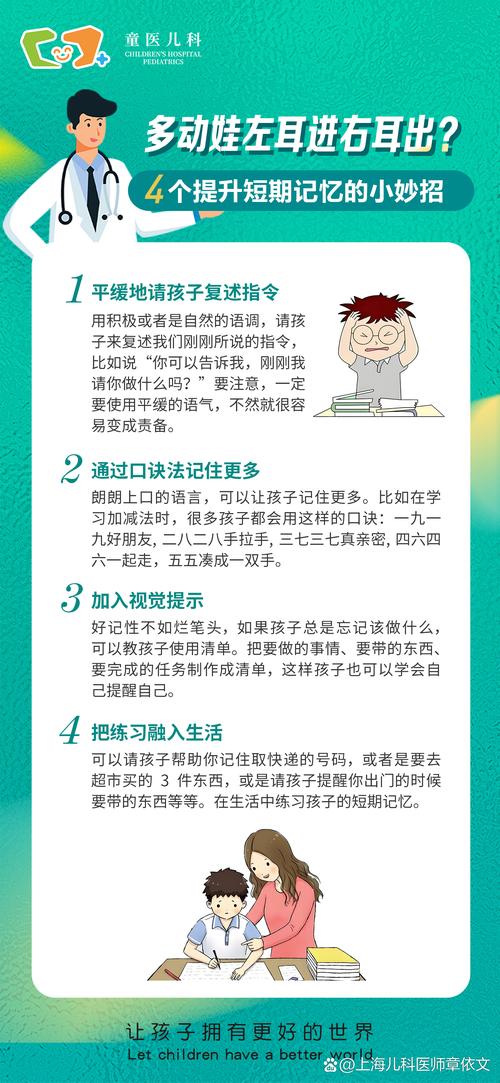

多感官编码:打造立体记忆网络

激活多个感官通道的记忆编码:

- 视觉:用思维导图整理知识结构

- 听觉:将知识点改编成韵律歌谣

- 动觉:通过角色扮演再现历史场景 例如学习《静夜思》时,可让孩子用黏土塑造"明月光"场景,再配上自编的吟唱调,这种多维度刺激能使记忆留存率提升65%。

理解性记忆:构建知识坐标系

避免机械记忆,帮助孩子建立知识关联:

- 将新知识与已有经验链接:学习分数概念时联系分披萨的经历

- 构建概念网络:用"知识树"串联相关知识点

- 教会思维可视化:用流程图解析数学应用题 当孩子理解"为什么3×4=12",而不仅仅是记住口诀时,记忆深度将提升3倍以上。

情景再现:创造记忆锚点

通过情景模拟增强记忆黏性:

- 创设生活化场景:用超市购物练习加减法

- 建立情感联结:把英语对话融入家庭游戏

- 设计记忆线索:用特殊气味标记重要知识点 实验显示,在特定情境中学习的内容,回忆准确率比传统课堂高出72%。

睡眠记忆法:用好生理节律

利用睡眠的黄金记忆时段:

- 睡前1小时安排重点复习

- 建立固定睡前阅读仪式

- 保证9-11小时优质睡眠 脑科学研究证实,深度睡眠期间海马体会自动回放白天学习内容,这种神经重演能使记忆固化效率提升2-3倍。

走出教育误区的三个关键

-

警惕过度学习陷阱:连续学习时间超过45分钟时,记忆效率下降60%,建议采用"25分钟学习+5分钟运动"的番茄钟模式。

-

正确看待遗忘曲线:遗忘是大脑的智能筛选机制,允许孩子有30%的正常遗忘率,重点巩固核心知识。

-

建立成长型思维:将"怎么又忘了"转变为"我们来找更好的记忆方法",培养孩子的元认知能力。

构建长效记忆支持系统

-

家庭记忆实验室:设置知识展示墙、建立错题博物馆、定期举办家庭知识竞赛。

-

学校协同机制:与教师沟通采用主题式教学、项目式学习等深度记忆策略。

-

个性化记忆方案:观察孩子的记忆优势类型(视觉型/听觉型/动觉型),定制专属记忆策略。

神经教育学的最新突破表明,12岁前是培养记忆策略的黄金期,当孩子抱怨"记不住"时,正是教授记忆方法的最佳时机,与其焦虑孩子的遗忘速度,不如将其视为训练记忆肌肉的良机,教育不是往容器里注水,而是点燃火把的过程,通过科学的记忆训练,我们不仅能帮助孩子留住知识,更是在培养他们受益终生的学习能力。