在北京市某重点中学的心理咨询室里,14岁的小雨蜷缩在沙发角落,反复揉搓着校服衣角:"每天走进校门就像戴着枷锁,所有课程都变得索然无味。"这个案例并非孤例,根据中国青少年研究中心最新调研数据,初二阶段学生出现厌学倾向的比例高达37.6%,较初一骤增21个百分点,这个被称为"初二现象"的教育难题,正成为千万家庭亟待破解的成长困局。

解码"初二现象":青春期的三重蜕变 初二学生正处于生理、心理、认知同步剧变的"风暴期",脑科学研究表明,此时前额叶皮层与边缘系统发育失衡,导致情绪调控能力薄弱,而海马体的快速发育又使记忆容量倍增,这种神经系统的特殊状态,使青少年在理性与感性间反复摇摆。

某重点中学曾进行为期三年的追踪研究,发现初二学生的课业焦虑指数较初一提升83%,数学、物理等学科的抽象思维要求陡增,英语词汇量需求翻倍,历史地理的知识体系开始交叉融合,当认知负荷超过临界点,部分学生选择用逃避作为自我保护机制。

厌学表象下的五重真相

- 价值迷失型:重点中学的王同学坦言:"考重点高中真的是我的梦想吗?"这类学生往往陷入存在主义困惑,需要重新建立学习与个人发展的联结。

- 习得性无助型:经历多次考试挫败后,大脑杏仁核会形成条件反射的恐惧记忆,神经教育学实验显示,这类学生的皮质醇水平比同龄人高出40%。

- 社交焦虑型:初二班级重组带来的同伴关系重构,使15.3%的学生出现社交回避倾向,某校心理咨询记录显示,因人际关系导致厌学的案例占28%。

- 家庭压力型:过度教养家庭的孩子,其血清素水平普遍偏低,上海家庭教育研究所的数据表明,控制型教养方式下的厌学发生率是民主型的3.2倍。

- 电子产品依赖型:多巴胺调节失衡使部分学生陷入"即时满足"的恶性循环,脑成像研究证实,重度游戏依赖者前额叶活跃度降低27%。

破局之钥:五位一体的干预体系 (1)认知重塑:采用焦点解决短期治疗(SFBT),通过"奇迹提问"技术帮助学生构建愿景。"如果明早起床问题解决了,你首先会注意到什么变化?"北京某校实践表明,该方法使62%的案例在6周内出现改善。

(2)学习系统再造:引入"知识心电图"诊断法,绘制个体化的学科能力图谱,杭州某重点初中通过错题神经链分析,成功帮助78名后进生重建学习信心,具体包括:

- 建立"微目标"体系(每日掌握3个核心概念)

- 设计"认知阶梯"(将难点分解为7个可跨越的台阶)

- 实施"成功日志"(记录每日小成就)

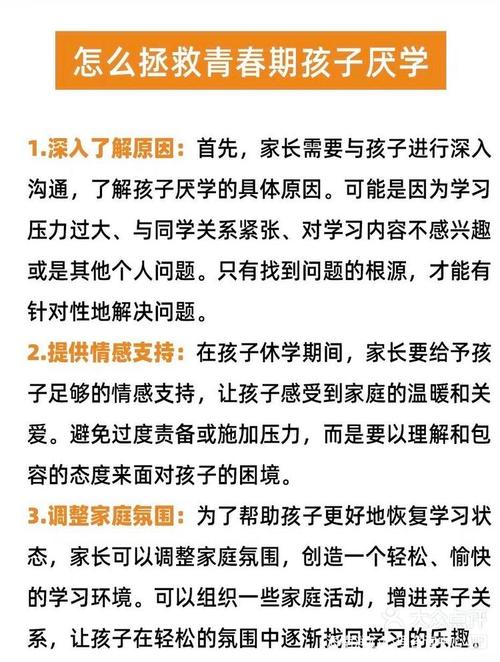

(3)家庭动力调整:开展"家庭雕塑"工作坊,运用家庭系统排列技术重构沟通模式,广州某家庭教育中心案例显示,经过10周干预,亲子冲突平均降低65%,关键策略包括:

- 建立"情感账户"(每天5分钟专注倾听)

- 实施"责任梯度移交"(逐步赋权学习自主权)

- 创设"家庭议事厅"(每周固定沟通时段)

(4)同伴支持系统:构建"学习共生圈",通过异质分组实现优势互补,成都某中学的实践表明,混合能力小组使后进生参与度提升41%,具体措施:

- 设立"学科合伙人"制度

- 开展"认知拼图"协作学习

- 建立"成长导师"双选机制

(5)生命教育浸润:开发"生涯探索实验室",整合霍兰德职业测评与多元智能理论,上海某示范校的跟踪数据显示,参与项目的学生目标清晰度提升53%,特色活动包括:

- 职业影子日(跟随专业人士工作体验)

- 人生剧本工作坊(撰写10年后的自传)

- 社区服务学习(将知识应用于真实情境)

教育者的自我革新 在这场教育变革中,教师需要完成从"知识传授者"到"认知教练"的角色转换,北京市特级教师李老师的"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)使课堂参与度提升35%,班主任王老师创新的"情绪天气预报"制度,让班级冲突事件下降72%。

这个充满挑战的成长阶段,实则是教育重构的珍贵契机,当我们在海淀区某中学看到曾经厌学的小雨,如今作为学生讲师站在讲台上分享学习策略时,愈发确信:每个厌学信号都是成长发出的求救电报,需要教育者用专业与智慧破译其中的成长密码,这不仅是拯救一个孩子的学业,更是守护一代人精神世界的完整建构。