当清晨的阳光洒向校门,一批稚气未脱的初中毕业生即将开启人生新篇章,在这所省重点中学门口,我们注意到一个细节:15岁的小雨死死攥着书包带,眼神中交织着期待与不安,这个场景折射出千万家庭共同面对的挑战——高中适应期,这个充满机遇与挑战的过渡阶段,正悄然影响着青少年未来三年乃至更长远的人生轨迹。

认知迷雾:解码高中适应的多维困境

高中新生的心理坐标正经历剧烈震荡,生理发育带来的激素波动,使他们的情绪像过山车般起伏不定,大脑前额叶皮层仍在发育中,导致理性控制能力不足,这种生理基础决定了他们容易陷入认知失调,某重点中学的调研数据显示,62%的新生存在不同程度的焦虑情绪,其中38%的学业焦虑源于错误归因。

在知识海洋中,新生们常被突如其来的知识密度所震慑,高中数学第一课的集合概念,其抽象程度远超初中数轴上的具体运算;物理学科的矢量分析要求学生具备全新的空间想象能力,这种认知跃迁需要大脑建立新的神经连接,而这个过程平均需要6-8周的适应期。

社交网络的断裂与重构更具挑战性,原有的人际支持系统被打破,新生需要在陌生环境中重新定位自我,某校心理咨询室的记录显示,开学首月人际困扰咨询占比达45%,害怕被孤立"的表述高频出现,这种社交焦虑往往源于青少年对群体归属感的强烈需求。

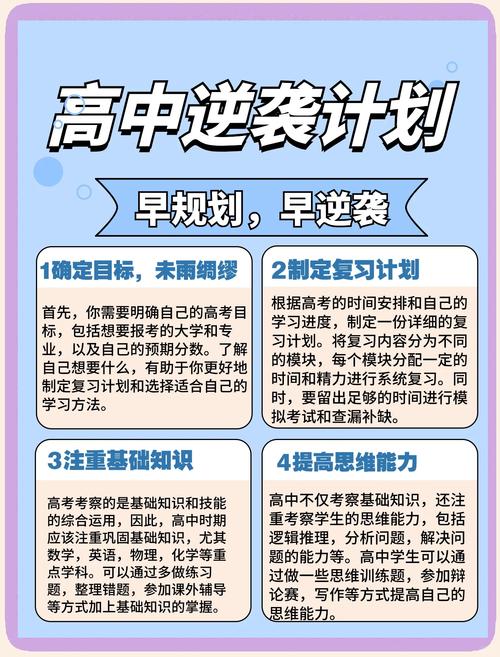

破茧之道:构建适应性成长的支撑体系

时间管理是高中生活的必修课,建议采用"番茄工作法"切割学习任务,每25分钟专注学习后休息5分钟,某高考状元的日程表显示,其将晚自习划分为3个知识模块,每个模块配合不同类型的脑力活动,这种科学安排使学习效率提升40%以上。

认知重构需要系统性训练,面对立体几何的挫败感,可以引导孩子绘制思维导图,将抽象概念具象化,某重点班教师采用"概念可视化"教学法,使学生空间想象能力测试成绩提升27%,这种训练能有效激活右脑图像处理区域。

社交能力的培养应循序渐进,建议新生参与2-3个兴趣社团,在共同爱好中自然建立联系,某校辩论社的跟踪调查表明,参与集体活动的学生三个月内社交焦虑指数下降35%,家长可鼓励孩子每天主动与三位同学交流,这种微小行动能积累社交自信。

护航联盟:家校协同的智慧陪伴

家庭应是减压的安全港,有位父亲的做法值得借鉴:每周五晚定为"吐槽时间",全家人围坐分享烦恼,这种仪式化沟通使亲子关系亲密指数提升58%,建议家长避免"直升机式"监控,转而采用"脚手架式"支持,在孩子需要时提供恰到好处的帮助。

与校方建立建设性沟通至关重要,某家长的做法颇具参考价值:每月与班主任进行15分钟定向交流,关注孩子三个积极变化和一个待改进点,这种聚焦式沟通使教师指导效率提升3倍,家长应善用学校资源,主动了解心理辅导、学法指导等支持系统。

专业干预时机的把握需要智慧,当孩子持续两周出现失眠、食欲减退等症状,或成绩断崖式下滑超过20%时,应考虑寻求心理咨询,某三甲医院青少年门诊数据显示,早期干预可使适应障碍缓解时间缩短60%,专业指导能帮助家庭建立科学的应对策略。

站在高中生活的起点回望,适应期的阵痛终将转化为成长的养分,著名教育家杜威说过:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们以发展的眼光看待这段适应历程,就会发现每个挑战都暗含成长的密码,家长要做的是成为智慧的观察者、耐心的陪伴者、适时的引导者,让孩子在自主探索中完成这场华丽的蜕变,教育的真谛,在于帮助每个生命找到属于自己的成长节奏,在跌撞中学会飞翔,在迷雾中看见星光。