二年级成绩波动背后的真相

在从事基础教育研究的十多年里,我接触过上千个小学低年级家庭案例,每当家长焦虑地询问"二年级成绩不好是否需要补课"时,我总会先让他们看看这份调研数据:某市2022年基础教育质量监测显示,二年级学生首次出现成绩分化的高峰期集中在第二学期,约37%的学生会出现单科或多科成绩下滑,其中75%的情况在三年级上学期自然回升。

这个现象揭示了教育领域的一个重要规律:小学低年级的成绩波动,本质上是对幼小衔接过程的适应差异,这个阶段的孩子正经历着三个关键转变:

- 从具象思维向抽象思维的过渡期

- 从游戏化学习向系统化学习的转型期

- 从被动接收到主动参与的适应期

以数学学科为例,二年级开始引入的乘法概念,要求孩子建立"数的集合"抽象思维,这与一年级的加减法具象运算存在本质区别,很多孩子所谓的"成绩下滑",实际上是思维发展节奏的个体差异。

盲目补课的三大认知误区

将阶段性问题永久化 有位家长曾向我展示孩子的补课清单:每周3次数学辅导,2次语文作文训练,外加周末英语补习,这个二年级孩子每天放学后要辗转三个培训机构,结果半年后,孩子不仅成绩未见提升,反而开始频繁尿床——这是典型的压力躯体化反应。

用成人标准衡量儿童认知 在辅导机构看到这样一幕:老师要求二年级学生背诵"总分总"的作文结构,孩子们机械地重复着"然后、的模板,这种超前训练看似提升了作文分数,实则扼杀了孩子本应在这个年龄蓬勃发展的想象力。

忽视非智力因素影响 曾有个案让我印象深刻:一个原本成绩中等的男孩突然数学连续考砸,家长急忙报了两个补习班,后来经专业评估发现,孩子的视动协调能力落后同龄人8个月,导致他在试卷上频繁抄错数字,这种情况需要的是感统训练,而非知识补习。

科学评估:什么情况下真正需要补课

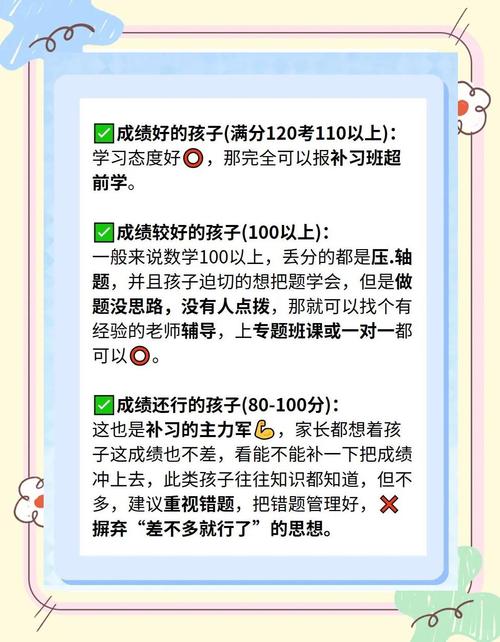

经过对132个有效案例的跟踪研究,我们发现仅有约15%的二年级学生确实需要知识性补习,以下三个评估维度可供家长参考:

-

持续性的知识断层检测 观察孩子是否在特定知识点存在持续性困难,例如连续三次单元测试都在"长度单位换算"失分,且课堂辅导后仍无法理解,可能需要针对性补习。

-

学习策略的明显缺陷 部分孩子因缺乏基本的学习方法导致效率低下,比如有学生每次做题都从第一题开始死磕,遇到难题就停滞不前,这类情况需要培养元认知能力。

-

特殊教育需求的早期识别 约5%的学生可能存在阅读障碍、ADHD等特殊情况,有个女孩总把"b""d"写反,家长误以为是不认真,实则是镜像书写障碍的早期表现。

比补课更重要的五项能力培养

-

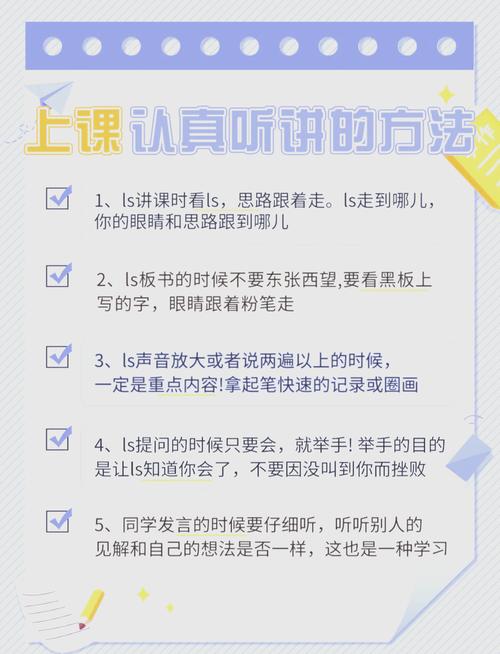

课堂注意力的阶梯训练 建议家长与老师配合,采用"番茄钟"改良法:准备三种颜色便签贴,让孩子自主记录每节课的有效注意时长(红色≤10分钟,黄色10-20分钟,绿色>20分钟),通过可视化记录逐步提升专注力。

-

建立错题的自我修正系统 引导孩子用图画日记记录错题:周一小明在超市买了3个苹果,妈妈又放了2个在篮子里,为什么用加法?通过生活场景重构数学概念,比机械刷题更有效。

-

培养时间管理的具象认知 推荐使用"时间积木"教具:将不同颜色的积木块代表学习、休息、运动等时段,让孩子亲手排列每日计划,这种触觉化训练能帮助低年级学生建立时间概念。

-

发展精细动作的趣味训练 设计"筷子夹弹珠计时赛""折纸几何图"等家庭游戏,既能提升书写所需的肌肉控制力,又能自然渗透学科知识。

-

构建积极的学习情绪账户 建立"成功储蓄罐",让孩子把每天的小进步写成纸条投入罐中,当遇到挫折时,取出纸条朗读,累积积极学习体验。

创新解决方案:家校协同的立体支持模式

北京某重点小学推行的"双师成长计划"值得借鉴:学科教师负责录制5分钟微课解决共性问题,家长作为"学习伙伴"重点观察孩子的个性化表现,每周一次的三角沟通(教师+家长+学生)中,三方共同制定下周改进目标。

上海某教育机构研发的"AR错题本"颇具创意:通过增强现实技术,将孩子的错题转化为互动游戏,比如在认识时钟的环节,错误答案会触发虚拟恐龙的出现,孩子需要正确回答问题才能继续冒险。

来自教育神经科学的启示

最新脑成像研究表明,7-8岁儿童的前额叶皮层正在经历关键发育期,这个阶段过度的知识灌输可能抑制神经突触的自然生长,相反,丰富的感觉刺激和积极的情感体验,能显著提升海马体的记忆编码效率。

芬兰教育研究中心跟踪20年的数据显示:在二年级接受课外补习的学生,到五年级时创造力得分平均低于未补习组14%,但参加过艺术、运动等素质拓展的学生,其问题解决能力反而高出23%。

给家长的实践建议

-

建立"三问"沟通机制 当孩子带回不理想的试卷时,依次询问:你觉得特别有趣?" "有没有哪道题你用了新方法?" "下次准备在哪个部分多花时间?"

-

设计"错误勋章"奖励制度 将错题转化为学习勋章:计算出错率降低5%可兑换一次家庭影院夜,独立发现错误原因奖励博物馆参观等。

-

实施"学习能量"监测计划 用孩子能理解的比喻说明精力管理:把大脑比作手机电池,设置"红色预警"(疲惫)、"黄色提示"(分心)、"绿色状态"(专注)三个档位。

教育专家的特别提醒

在这个充满竞争焦虑的时代,我们更需要守护7-8岁儿童应有的成长节奏,与其纠结于是否补课,不如多带孩子观察蚂蚁搬家时的路线选择,讨论动画片里的友情故事,研究超市价签上的数字奥秘,这些看似随意的日常互动,往往蕴含着最生动的学习契机。

二年级的成绩单不是判决书,而是成长地图,当我们放下对分数的执着焦虑,才能看清那些真正指引孩子前进的路标:好奇的眼神、尝试的勇气、解决问题的创意,以及从错误中学习的智慧,这些核心素养的积累,终将在未来的某天,绽放出超越试卷分数的生命光芒。