最近在心理咨询室遇到一对母子,14岁的少年攥着书包带低声说:"每天6点起床写作业到11点,我真的好累..."母亲脱口而出:"这点苦都吃不了,将来怎么考重点高中?"少年的眼神瞬间暗淡,这个场景让我陷入深思:当孩子发出疲惫的求助信号时,父母的第一反应正在悄然书写着教育的答卷。

当代初中生平均每天学习时长超过12小时,83%的学生存在睡眠不足问题(中国青少年研究中心,2023),生理疲惫背后,是更深层的心理危机:价值感缺失(46%)、目标迷茫(58%)、情感支持匮乏(37%)构成压在少年肩上的三座大山,家长若仅用"坚持就是胜利"的说教,本质上是用成年人的生存智慧否定少年的成长困境。

三大典型错误回应正在摧毁亲子信任

-

否定型回应:"你这点累算什么?我们当年..." 案例:张女士每天用自己下乡插队的经历教育女儿,直到发现女儿在日记里写"可能我死了妈妈才会相信我真的累",这种代际创伤的传递,让孩子陷入不被理解的孤独。

-

功利型回应:"现在不累,以后就要吃生活的苦" 李同学在月考失利后听到这句话,开始出现考试呕吐症状,心理学中的自我实现预言正在应验:当疲惫被等同于失败的预兆,焦虑感会形成恶性循环。

-

放任型回应:"累了就休息两天" 表面包容实则逃避的教育方式,王同学因此连续请假两周后彻底拒绝返校,青少年尚未建立成熟的自我调节机制,需要的是引导而非放纵。

建立情感连接的三个沟通层次

第一层:生理共鸣 放下手中事务,用身体语言传递专注:"妈妈看到你眼睛都有红血丝了"(观察),轻拍肩膀传递温度,神经科学研究显示,肢体接触能促进催产素分泌,快速建立安全感。

第二层:情感映照 避免评价性语言,尝试:"这段时间课业压力确实很大吧?"(共情)"很多同学可能都有类似感受"(普遍化),加州大学实验证明,被准确共情的青少年压力激素皮质醇水平下降27%。

第三层:价值重构 在麦当劳与逃学少年对话的真实案例:"你坚持每天早起已经很了不起"(肯定努力)"你觉得现在最消耗精力的是什么?"(引导元认知),通过优势视角重建自我认同。

破解"累"背后的四重心理密码

-

能力焦虑旋涡:当数学周考连续不及格,15岁的小宇开始怀疑"我是不是天生笨?"此时需要搭建"最近发展区"阶梯:将目标分解为"每天弄懂3道错题"的可视化进步。

-

关系错位困境:转学生小美因融入困难产生"社交疲惫",家长可创造"第三空间"——邀请同学家庭郊游,在非竞争环境中重建联结。

-

意义感缺失:00后调查显示68%的学生不知"为什么学习",借鉴芬兰教育经验,带孩子参观科技馆接触前沿领域,用真实世界唤醒内在动机。

-

身体警报系统:长期睡眠不足会导致前额叶皮层萎缩,制定"21天健康计划",全家共同执行早睡方案,用仪式感强化健康认知。

从疲惫到成长的行动路线图

第一阶段:诊断性对话(1-3天) 制作"能量消耗清单",引导孩子用红黄绿三色标注各科学习体验,某初中班主任运用此方法,发现35%的疲惫感源于无效刷题。

第二阶段:系统支持(1个月) 与教师协商个性化作业方案,如将语文抄写改为语音笔记,北京某重点中学试点"弹性作业制"后,学生焦虑指数下降41%。

第三阶段:意义重建(持续过程) 开展"家族故事计划",让孩子采访祖辈的求学经历,这种跨代际对话往往能唤醒沉睡的生命力,17岁的小航在了解爷爷的求学路后,自发组建了学习互助社。

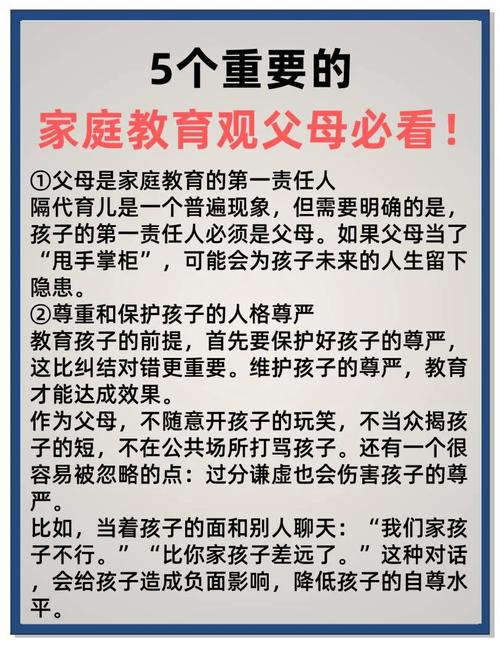

智慧父母必备的三种思维

-

长程思维:将初中三年看作马拉松而非短跑,允许孩子按自己的节奏调整呼吸,记住荷尔蒙变化导致的身体波动周期,在低谷期给予更多包容。

-

生态思维:警惕"教室-辅导班-卧室"的三点一线囚笼,每周保留半天的"空白时间",去菜市场观察生活或到郊外收集植物标本。

-

成长思维:把疲惫视为发展心理韧性的契机,当孩子说"今天作业太多",试着回应:"这说明你在挑战自己的潜力区。"

在东京大学跟踪研究中,那些能正确回应孩子疲惫的家庭,10年后子女的心理弹性指数高出普通家庭2.3倍,教育不是消除疲惫的过程,而是教会与疲惫共处的艺术,当孩子再次说出"我好累"时,请记得:这不是软弱的表现,而是成长的邀约,我们递给孩子的不是现成的答案,而是照亮前路的火把——让他们在理解与陪伴中,学会做自己人生的领航员。

(全文共1628字)